奈良県立民俗博物館で行われた国際博物館記念日講演会を聴講した。

お題は「福神と招福」だ。

お話しは手塚山大学教授の源城政好氏。

福とは何かをお話しされる。

昭和52年5月18日に国際博物館会議が制定した国際博物館記念日。

5月18日前後の日は全国各地の博物館でさまざまな記念事業が催される。

今年で14回目を迎えた奈良県立民俗博物館記念事業である。

講師は1946年生まれの文学博士。

先人が研究された多くの史料を咀嚼して話しましょうと初めの詞を述べられた。

「福徳神」と「長寿神」。

エビス天・ダイコク天は室町時代に表舞台に出た。

奈良時代の『日本霊異記』。仏教説話を集めた中巻第四条に、奈良にいた貧しい女性が穂積寺<奈良市東九条町>に詣でて千手観音にお願いして、百貫、大いなる宝を得る話し。

一貫は千文。一文を現在のお金の価値でいえばだいたい10円(五円の考えもある)。

一貫は現在価値の一万円。百貫であれば百万円になる。

百貫、大いなる宝を得る話しはあくまで説話。

事実を反映したかどうかは疑問であるが、「富」が人々の意義に定着していたことが判る。

ただ、庶民の願いが記録に残るのは11、12世紀の平安時代。

応徳二年(1085)七月の『百錬抄』によれば「朔日より東西二京の諸条(街路)、辻毎に宝倉(ほこら)を造立し、鳥居に額を打つ、その銘を福徳神或は長寿神、或は白朱社と云々・・洛中上下群衆し・・破却すべく由、検非違使に仰せらる、淫祀(いんし)として格制(法令)有る・・」。

『百錬抄』は編年体で書かれた歴史書。

七福神がまだ整っていない時代に突然に出現した福徳神であるが、神さんを祀ることによってだまし取る人が現われた。

如何わしい神さんを祀ってはならぬと鎌倉時代に発令された。

人々が集まってくる辻に祀った「辻神」。

京中は商人の町。「辻神」は「市神」である。

「市」が立つ処に現れて人々に幸運をもたらす。

祀られた「辻神」は「財(たから)」であった。

人々が求めるのは「財」。

「健康」を求める「福の神」とは別次元の「財」の神であった。

11~12世紀の平安時代は阿弥陀信仰や観音信仰が根付く時代。

永長二年(1097)閏正月『中右記』によれば京中の観音さんは原生利益。

病気回復を願った時代で、「富貴」が目的。財力を保っていた。

狂言に「福の神を授かる」一節があるようだ。

室町時代ともなれば長寿も福も宝だった。

長寿は究極の「福」であった。

祇園社の祭礼費用。馬上役と呼ぶ。

この費用を誰に負担させるのか。

京中の「富家」である。

経済的な貯えをもつ富家である。

銭と富をめぐって議論があった。

「徳」は「得」に通じる。

裕福な人は「徳人」。

「有徳の者」は金持ちなのだ。

この考えが定着した時代は室町時代以降である。

1491年代に「福徳」年号が出現する。

ときの朝廷が定める正式な年号は「延徳」であるが、「福徳」年号は「私年号」。

東北地方で盛んにつかわれた「私年号」。

「弥勒」から考えられたと思われる「命禄」もあるそうだ。

エビス神や弁天さん。

福禄寿など七福神が不動のものとして定着する時代は江戸時代の半ば。応永二十七年(1420)正月『看聞日記』に「・・・又布袋・大黒・夷・毘沙門等、又番匠棟上之躰種種之を作る・・鶴亀舞、種々風流例年ニ超過す、其興極めなし」がある。

書いた人は貞成親王。天皇になりたかったが、なれなかった親王。

このころの「富貴」はエビス(夷)、と大黒天。

「夷」は「異人」。異界からの来訪者である。

室町時代から顕著になった来訪者は荒ぶる神。

負の存在としてみていた。

現代ではエビスを充てる漢字は「恵比寿」。美しい表現になっている。

福の神に転じるのは兵庫県西宮社家町に鎮座するえびす宮総本社の西宮神社があってのこと。

それより信仰が早かったのは大黒天。

荒ぶる神の大黒天は軍神。

台所の神さんに祀られた大国主を合い重なって広まった。

蓑や笠は民俗学の分野。

大黒天がもつ打ち出の小槌がある。

小槌は本来存在しないが全能の道具。

一寸法師など各地の民話に残る。

武人の神さんとして崇められる毘沙門天は多聞天とも。

信貴山絵巻によれば毘沙門天は「富」に結びついた。

今日の「福」には「健康」が含まれるが、もともとは「財」から始まった。

今日的には長寿までも含む「福」。

豊富な史料から「福」とはどのように日本人がとらえていたのか。

福をもたらす神。エビス神、大黒天、毘沙門天から七福神に移りゆくお話しであった。

終わってから取材に来ていた毎日新聞奈良支局の記者から突然のインタビューを受けた。

『あなたにとって福は「財」ですか、それとも「健康」でしょうか』である。

「財」や「富」を求めるのは昔も今も変わらない。

あったらあるだけなにかしら使ってしまうもの。

なくとも・・とはいいたくないがフツーの生活ができればいい。

むしろ穏やかに健康でありたい。

無病息災を求める人は一年の始まりに神社へ参る。

宝くじが当たってほしいという人もいるがごく少数だと思っている。

「民」が求めるのは健康であることが願い。

いわば心の願い。

正月に歳神を迎える願いは昔も今も変わらない「招福」だと思っている。

その後の24日に新聞掲載された講演会記事がある。

副題は<中世日本人の「福」考察>とある。

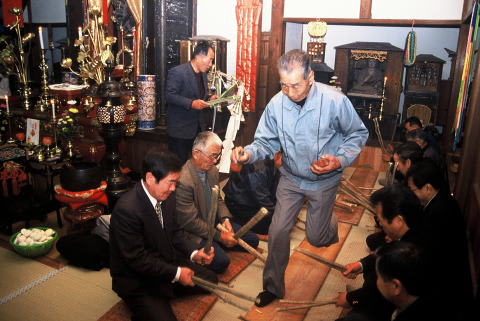

「大和郡山市矢田町の県立民俗博物館で17日、国際博物館会議が定める「国際博物館の日」(5月18日)に合わせた記念講演会があった。日本の中世史を専門とする源城(げんじょう)政好・帝塚山大文学部教授が「福(ふく)神(がみ)と招福(しょうふく)」と題して講演し=写真、参加した約30人は中世の人々の「福」に対する意識の考察に耳を傾けていた。源城教授は「平安後期から室町時代にかけては、財宝を持つことが福とされていた」と述べ、健康や家族を「福」とする人が多い現代との違いを指摘した。また、福神を代表する恵比須や大黒天への信仰がどのように広まったかなどを紹介した。参加した同市城町の民俗写真家、田中真人さん(64)は「お金など現実的なものより、心の部分とか『見えないもの』に福を感じるようになったのだろう」と話していた。【塩路佳子】」。<全文借用>

突然のインタビューに話したぐだぐだ話を簡潔に纏めてくださった。

この場を借りて記者の塩路佳子さんに感謝申し上げる。

(H27. 5.17 SB932SH撮影)

お題は「福神と招福」だ。

お話しは手塚山大学教授の源城政好氏。

福とは何かをお話しされる。

昭和52年5月18日に国際博物館会議が制定した国際博物館記念日。

5月18日前後の日は全国各地の博物館でさまざまな記念事業が催される。

今年で14回目を迎えた奈良県立民俗博物館記念事業である。

講師は1946年生まれの文学博士。

先人が研究された多くの史料を咀嚼して話しましょうと初めの詞を述べられた。

「福徳神」と「長寿神」。

エビス天・ダイコク天は室町時代に表舞台に出た。

奈良時代の『日本霊異記』。仏教説話を集めた中巻第四条に、奈良にいた貧しい女性が穂積寺<奈良市東九条町>に詣でて千手観音にお願いして、百貫、大いなる宝を得る話し。

一貫は千文。一文を現在のお金の価値でいえばだいたい10円(五円の考えもある)。

一貫は現在価値の一万円。百貫であれば百万円になる。

百貫、大いなる宝を得る話しはあくまで説話。

事実を反映したかどうかは疑問であるが、「富」が人々の意義に定着していたことが判る。

ただ、庶民の願いが記録に残るのは11、12世紀の平安時代。

応徳二年(1085)七月の『百錬抄』によれば「朔日より東西二京の諸条(街路)、辻毎に宝倉(ほこら)を造立し、鳥居に額を打つ、その銘を福徳神或は長寿神、或は白朱社と云々・・洛中上下群衆し・・破却すべく由、検非違使に仰せらる、淫祀(いんし)として格制(法令)有る・・」。

『百錬抄』は編年体で書かれた歴史書。

七福神がまだ整っていない時代に突然に出現した福徳神であるが、神さんを祀ることによってだまし取る人が現われた。

如何わしい神さんを祀ってはならぬと鎌倉時代に発令された。

人々が集まってくる辻に祀った「辻神」。

京中は商人の町。「辻神」は「市神」である。

「市」が立つ処に現れて人々に幸運をもたらす。

祀られた「辻神」は「財(たから)」であった。

人々が求めるのは「財」。

「健康」を求める「福の神」とは別次元の「財」の神であった。

11~12世紀の平安時代は阿弥陀信仰や観音信仰が根付く時代。

永長二年(1097)閏正月『中右記』によれば京中の観音さんは原生利益。

病気回復を願った時代で、「富貴」が目的。財力を保っていた。

狂言に「福の神を授かる」一節があるようだ。

室町時代ともなれば長寿も福も宝だった。

長寿は究極の「福」であった。

祇園社の祭礼費用。馬上役と呼ぶ。

この費用を誰に負担させるのか。

京中の「富家」である。

経済的な貯えをもつ富家である。

銭と富をめぐって議論があった。

「徳」は「得」に通じる。

裕福な人は「徳人」。

「有徳の者」は金持ちなのだ。

この考えが定着した時代は室町時代以降である。

1491年代に「福徳」年号が出現する。

ときの朝廷が定める正式な年号は「延徳」であるが、「福徳」年号は「私年号」。

東北地方で盛んにつかわれた「私年号」。

「弥勒」から考えられたと思われる「命禄」もあるそうだ。

エビス神や弁天さん。

福禄寿など七福神が不動のものとして定着する時代は江戸時代の半ば。応永二十七年(1420)正月『看聞日記』に「・・・又布袋・大黒・夷・毘沙門等、又番匠棟上之躰種種之を作る・・鶴亀舞、種々風流例年ニ超過す、其興極めなし」がある。

書いた人は貞成親王。天皇になりたかったが、なれなかった親王。

このころの「富貴」はエビス(夷)、と大黒天。

「夷」は「異人」。異界からの来訪者である。

室町時代から顕著になった来訪者は荒ぶる神。

負の存在としてみていた。

現代ではエビスを充てる漢字は「恵比寿」。美しい表現になっている。

福の神に転じるのは兵庫県西宮社家町に鎮座するえびす宮総本社の西宮神社があってのこと。

それより信仰が早かったのは大黒天。

荒ぶる神の大黒天は軍神。

台所の神さんに祀られた大国主を合い重なって広まった。

蓑や笠は民俗学の分野。

大黒天がもつ打ち出の小槌がある。

小槌は本来存在しないが全能の道具。

一寸法師など各地の民話に残る。

武人の神さんとして崇められる毘沙門天は多聞天とも。

信貴山絵巻によれば毘沙門天は「富」に結びついた。

今日の「福」には「健康」が含まれるが、もともとは「財」から始まった。

今日的には長寿までも含む「福」。

豊富な史料から「福」とはどのように日本人がとらえていたのか。

福をもたらす神。エビス神、大黒天、毘沙門天から七福神に移りゆくお話しであった。

終わってから取材に来ていた毎日新聞奈良支局の記者から突然のインタビューを受けた。

『あなたにとって福は「財」ですか、それとも「健康」でしょうか』である。

「財」や「富」を求めるのは昔も今も変わらない。

あったらあるだけなにかしら使ってしまうもの。

なくとも・・とはいいたくないがフツーの生活ができればいい。

むしろ穏やかに健康でありたい。

無病息災を求める人は一年の始まりに神社へ参る。

宝くじが当たってほしいという人もいるがごく少数だと思っている。

「民」が求めるのは健康であることが願い。

いわば心の願い。

正月に歳神を迎える願いは昔も今も変わらない「招福」だと思っている。

その後の24日に新聞掲載された講演会記事がある。

副題は<中世日本人の「福」考察>とある。

「大和郡山市矢田町の県立民俗博物館で17日、国際博物館会議が定める「国際博物館の日」(5月18日)に合わせた記念講演会があった。日本の中世史を専門とする源城(げんじょう)政好・帝塚山大文学部教授が「福(ふく)神(がみ)と招福(しょうふく)」と題して講演し=写真、参加した約30人は中世の人々の「福」に対する意識の考察に耳を傾けていた。源城教授は「平安後期から室町時代にかけては、財宝を持つことが福とされていた」と述べ、健康や家族を「福」とする人が多い現代との違いを指摘した。また、福神を代表する恵比須や大黒天への信仰がどのように広まったかなどを紹介した。参加した同市城町の民俗写真家、田中真人さん(64)は「お金など現実的なものより、心の部分とか『見えないもの』に福を感じるようになったのだろう」と話していた。【塩路佳子】」。<全文借用>

突然のインタビューに話したぐだぐだ話を簡潔に纏めてくださった。

この場を借りて記者の塩路佳子さんに感謝申し上げる。

(H27. 5.17 SB932SH撮影)