不特定多数のお客さんが集まるイベントで売れるとは思えないが、福島の販売会で多くの人に知って欲しいからこそ用意したのがヒスイの顔料。

縄文時代の絵の具の素材は?どうやって作った?使った?

そんな情報発信に絶好の商品だから、自家製絵具のカラーチャートとヒスイとベンガラで描いた見本も持っていく。

縄文イベントでフェイスペイントする時には、たいていは市販の水彩絵の具を使うだろうが、わたしは自家採取したベンガラを石皿で擂り潰した顔料を使っている。

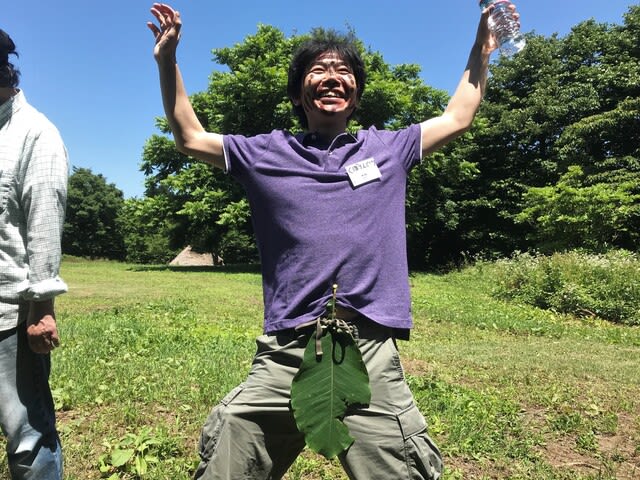

ホンモノとモドキでは身体感覚がまるで違うから、なかには原始の記憶が蘇るのか、別人になっちゃう人も出てくる(笑)初対面の男性だったけど、ふだんはおとなしい真面目な人らしいが・・・。

しかし顔料を水で溶くだけならフェイスペイントできても、長時間の定着は無理。

なら水彩絵の具はどうして定着できるのか?アラビアゴムが混ぜられているからだ。

同じ顔料であっても、膠で定着させたのが日本画、乾性オイルで定着させると油絵具、卵白で定着させるとテンペラ画、水溶液に溶いた顔料を生乾きの漆喰に塗ったのが漆喰画と、絵の具違いは定着方法で変わるだけなのだ。

縄文人になりきっちゃった青年は、なにかが吹っ切れたのか最後はこんなになってしまった( ´艸`)

もっとも産業革命以降は化学合成した顔料も多く、北斎が「神奈川沖浪裏」で使った群青色はプロシアで開発されたプルシャン・ブルーだから、ラピスラズリ由来の古典的な群青色を使っていた広重に比べてビビットな色彩。

それなら旧石器時代のラスコーやアルタミラの壁画の定着剤は?

アルタミラ洞窟の壁画のひとつ・・・こわい(笑)

どうも樹液や獣脂、血液であるらしいが、顔料の他にアンモニアまで検出されているそうだから呪術的な意味もあったものか?

身近なモノのナゼ・ナニ・ドウシテの「はじめて物語」。

売れればいいというなら、高品質のヒスイで作ったヒスイ製品をたくさん用意すればいい。

売上より、ヒトとヒスイの物語りの情報発信、そして縄文人(見習い)ここに在り!を知ってもらわんと。