前回記事で取り上げた昆布川温泉「幽泉閣」をチェックアウトした朝。昆布駅から函館本線(山線)の普通列車に乗り、まず長万部へ向かいました。

長万部では函館行の特急へ乗り換えたかったのですが、私が乗りたい列車の発車まではまだ時間があったため、乗り換えの待ち時間を利用して、駅から近い長万部温泉でひとっ風呂浴びることにしました。長万部温泉は拙ブログでも何度か取り上げていますが、今回訪れたのは大衆浴場を兼ねている「長万部温泉ホテル」です。建物には玄関が左右に2つ並んでおり、左側は宿泊客用、右側は大衆浴場(銭湯)用というように使い分けられています。

私のような銭湯の利用客は、右側の玄関から入って靴を下駄箱へ納めた後、一旦左側玄関の方にある帳場で湯銭を納めてから、再び銭湯側へ戻って男女別の出入口へ入ることになります。男女両出入口が面する空間は6畳あるかないかという狭さなのですが、そんな空間に下足箱やダイニングテーブルのセット、そしてセブンティーンアイスの自販機などいろんなものが詰め込まれており、やや雑然としていました。

自動ドアで開閉する脱衣室に入ると、昭和のノスタルジーが感じられる室内には、ビニル床の上に茣蓙が幾重にも重ねて敷かれており、窓の下には何度もペンキを塗り直されたであろう木製の棚が設置され、片隅には長期宿泊客向けのコイン式洗濯機が用意されていました。

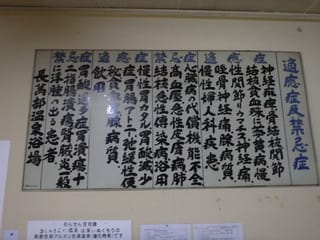

脱衣室には番台が面しているのですが、上述のように私は湯銭を宿の帳場で支払ったので、今でもこの番台が使われているかは不明です。また脱衣室の壁には手書きの古い効能書きが掲示されているのですが、このプレートの字がなぜか旧字体。長万部温泉が発見されたのは昭和30年であり、この頃には既に常用漢字が使われていましたから、当時まだ新字体に慣れていないお爺ちゃんが書いたのかもしれません。

お風呂は内湯のみ。古いタイル張りの浴室も、昭和の銭湯風情たっぷりです。中央に瓢箪のような形状をした浴槽が据えられ、右側にカランが一列に並んでいます。

洗い場には押しバネ式水栓と固定式シャワーのセットが7基並んでおり、各水栓の付け根は補修用のパテがこんもりと盛られていました。修繕に修繕を重ねているのかもしれませんね。お湯の水栓を開けるとドバドバと大量に吐出されるのですが、後述する温泉のお湯よりはぬるく、僅かにしょっぱいと同時に、ほのかなタマゴ感を有しているようにも感じられました。あれ? 長万部温泉のお湯にタマゴ感なんかあったっけ? 温泉のお湯を水で薄めているのでしょうけど、その水って単なる水道水なのか、はたまた何かしらの特徴を有する鉱泉水なのか、そのあたりの事情はよくわかりません。

瓢箪のようなスタイルの浴槽は大小2つに分かれており、両者の中間には以前使われていたであろう湯口跡が残っているのですが、現在は使われておらず、床から立ち上がっている塩ビ管から小さな浴槽へ注がれていました。この小さな浴槽は1〜2人サイズのコンパクトなもので、湯口のお湯が直接注がれていることからも容易に想像できますが、熱めの湯加減となっています。なお私の体感では44℃前後だったように思われます。

小さな浴槽から流れてくるお湯を受けているのが真ん丸い大浴槽で、直径約2m、7〜8人は入れそうなキャパがあります。大浴槽には専用の湯口が無いため、湯船に張られているお湯の全量が小浴槽からの流れ込みなのですが、湯面の表面積が広い上、小浴槽から落ちる過程で若干温度が下がるため、大きな浴槽のお湯は42〜3℃という入りやすい湯加減になっていました。大小両浴槽とも加水加温循環消毒が行われていない完全放流式の湯使いであり、大浴槽の縁から洗い場へ向かってオーバーフローするお湯によって、流路まわりのタイルは茶色く染まっていました。

お湯は淡いカナリア色を帯びた透明で、しょっぱさと弱出汁味が感じられ、湯面からはアブラ臭を漂わせています。湯中では薄い茶色の浮遊物が舞っており、上画像のように桶で掬うこともできました。ケロリン桶の画像で、ケロリンと中外製薬の間に写っている茶色い物体がその湯の花です。食塩泉であることに加え、炭酸イオンが多く含まれているためか、ツルツルスベスベのとっても滑らかな浴感が大変気持ち良く、湯中で何度も自分の肌をさすってしまいました。また濃度の濃い食塩泉ですからパワフルに火照る熱の湯でもあり、真冬だというのに湯上がりには汗が引かず、しばらくはコートを着ずに屋外を歩けるほど、体の芯からホコホコと温まりました。長万部温泉には何度もお世話になっていますが、何度入っても良い湯ですね。そのことを再認識致しました。

熱の湯に満足した私は長万部駅へと戻ってまいりました。まだ北海道新幹線の開通前ですから、駅の正面には開業を告知する大きな看板が掲示されていました。

また、跨線橋など駅構内には随所に英語や繁体字中国語表記が見られたのですが、以前にはこのような外国語案内はありませんでしたから、近年のインバウンド増加に伴って追加されたのでしょう。実際にこの日も駅で列車を待つ客の多くが台湾や香港など中華系の旅行者でした。長万部も変わったもんだ。由利徹が見たらびっくりするんじゃねぇか。

「スーパー北斗」函館行が入線です。私がホームで列車を待っている間、長万部の駅弁「かにめし」をつくっている「かなや」のおじさんと昔日の鉄道談義に華を咲かせていたのですが、この時、おじさんはこの列車に「かにめし」を50個も積み込んでいました。50個という数に私が驚いていると、おじさん曰く、このくらいの数はいつものことで、多い時は1本の列車に70〜80個積むこともあるよ、とのこと。アテンダントさんが車内で事前にオーダーを取り、それを受けて積み込むわけですが、ホームで立ち売りするよりはるかに売れるので商売としてありがたいと笑顔を浮かべていました。

かく言う私も、駅前の「かなや」店頭で駅弁「かにめし」を購入し、車内でいただきました。フレーク状のかにがたくさん載せられたこのお弁当。拙ブログに登場するのは2回目ですが(前回記事はこちら)、噴火湾が広がる車窓を眺めながら頬張ると、とっても美味しいんですよ。

長温R2号

ナトリウム-塩化物温泉 47.9℃ pH8.0 湧出量測定不能(動力揚湯) 溶存物質10.01g/kg 成分総計10.02g/kg

Na+:3393mg(92.08mval%), NH4+:21.1mg, Mg++:13.5mg, Ca++:137.4mg,

Cl-:5637mg(94.81mval%), HCO3-:442.4mg(4.32mval%), CO3--:30.6mg, I-:3.6mg, Br-:22.2mg,

H2SiO3:142.0mg, HBO2:29.4mg,

(平成27年5月13日)

JR長万部駅より徒歩10分ほど

(駅の東側に掛かっている人用跨線橋で駅裏へ出ればすぐ)

北海道山越郡長万部町温泉町402 地図

01377-2-207

ホームページ

6:00〜21:00 第2・4火曜定休

440円

貴重品帳場預かり、ドライヤーあり(10円有料)、石鹸など販売

私の好み:★★+0.5