JR豊肥本線の阿蘇駅から徒歩2~3分という好立地にある阿蘇坊中温泉「夢の湯」は、立地ばかりかお湯もなかなか良いという情報を得たので、熊本行の列車に乗るまでの時間を活用して、行ってみることにしました。線路と国道に挟まれた環境だと言うのに、周りを囲む木立のおかげか、静かで落ち着いた雰囲気です。

広い敷地内には50台程利用可能な駐車場の他、本棟に隣接して無料で利用できる足湯が設けられていたリ、またコインランドリーや別料金の家族風呂なども付帯しており、いろんなニーズに対応しています。

駐車場を通り抜けて本館のエントランスへ。

靴を脱いで館内に入り、券売機で料金を支払って、券を受付カウンターへ差し出します。ウッディーな館内は天井が高くて梁がむき出しになっており、開放感と寛ぎの空気感が共存しています。また休憩室の他、ロビーにも椅子が用意されており、湯あがりの休憩対策も問題ありません。フローリングの床を踏みしめながら浴室へ。

広くて明るい脱衣室には、コインロッカー(有料10円)の他に籠も並べられており、客の好みに応じて両方を使い分けることができ、使い勝手は良好です。

天井が高くて広々している開放的な内湯は、小豆色の石板タイルを中心とした暖色系のカラーコーディネート。大きな窓の直下に主浴槽が据えられ、入口付近にはサウナや水風呂、そして掛け湯槽が設けられています。入浴設備面ではスーパー銭湯によくあるラインナップと言えそうです。

浴室の奥の方に配置されている洗い場には、一箇所ずつ袖板で仕切られているブースが10箇所あり、それぞれにシャワー付き混合水栓とボディーソープが用意されています。なおシャンプーは無いので、必要な場合は予め受付で購入しておきましょう。この他、立って使うシャワーも2基あります。

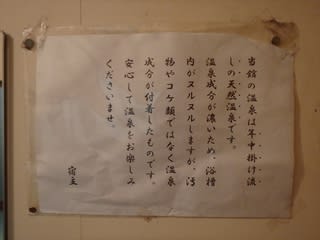

主浴槽は目測で7.5m×3mといったところ。隅っこの湯口からお湯が吐出されて湯船を満たしており、洗い場側の縁にオーバーフロー用のスリットがあるものの、ほとんどのお湯は窓側の溝へ溢れ出ています。湯加減は私の体感で43℃ほど。浴槽内は温泉成分の付着によって赤く染まっており、特に縁の黒い石材はその傾向が顕著です。湯口の傍ではジェットバスが稼動しており、私にはちょっと騒々しく感じられたのですが、この手の設備を好む方もいらっしゃいますから、その是非はここでは問わないことにします。なお館内表示によれば、湯使いは掛け流しですが、ジェットバスに関しては浴槽のお湯を吸い込んでから噴射するため、その部分で循環になるという旨が表記されていました。実に真面目で誠実な書き方です。

露天の岩風呂は奥へ長い造りになっており、手前半分ほどが東屋で覆われています。集落の中ですから周囲は塀が立ちはだかり景色は望むべくもありませんが、敷地内の木立のおかげで、まるで森の中にいるかのような雰囲気があり、景色が無くとも気にならず、むしろ緑と静寂に抱かれながらの湯浴みはなかなか心地よいものがありました。なお露天には内湯のようなジェットバスが無いので、騒々しい設備が苦手な私は、この浴室における時間の多くを、この露天風呂で過ごしました。

露天の最奥にある湯口の岩は橙色に強く染まっており、浴槽の容量に見合ったしっかりした量のお湯が注ぎ込まれていました。露天では純然たる放流式の湯使いとなっており、槽内で供給や吸引されているような様子は無く、お湯は全量が手前側のステップより排湯されています。

外気の影響を受ける露天は、内湯よりもややぬるい41℃前後の湯加減であり、入ってしばらくの間は長湯できそうな感じでしたが、お湯が有するパワーが強いのか、数分浸かっていると体がヘロヘロに疲れてしまい、気づけば湯船から這い上がざるを得ませんでした。静かで落ち着いた雰囲気ゆえ、お湯も優しく大人しいのかと思いきや、意外にも実力派のお湯のようです。

浴感としてはツルスベと引っ掛かりが混在しているものの、ツルスベの方が優っているように感じられます。露天で浸かっていると、肌に細かい泡付きが見られました。この源泉由来の気泡なのか、あるいは湯口における投入時の勢いに伴って混入した気泡が肌に付いただけなのか、その辺りの事情はよくわかりませんが、内湯で気泡の付着は確認できなかったので、個人的見解としては後者ではないかと睨んでいます。

お湯は薄い黄色及び橙色を有しており、露天ではほぼ透明でしたが内湯ではわずかに笹濁っているように見えました。知覚としてはご近所の内牧温泉のお湯に似ており、具体的には金気や芒硝の味と匂いが明瞭で、特に金気がはっきりしています。ただ、館内表示でも明記されていますが、次亜塩素酸ナトリウムによる消毒が実施されているため、塩素臭さがちょっと気になりました。

静かで落ち着いた雰囲気が居心地良く、設備も整って使い勝手も良好。塩素臭こそ残念ですが、れっきとした放流式の湯使いを実践しており、そのお湯もパワフルで体をしっかり温めてくれましたから、私は湯浴みに十分満足してお風呂から上がり、爽快な状態で熊本行きの列車に乗り込むことができました。高評価が頷ける利用価値の高いお風呂でした。

ナトリウム・マグネシウム-硫酸塩・炭酸水素塩温泉 51.5℃ pH6.9 330L/min 溶存物質2131mg/kg 成分総計2185mg/kg

Na+:371.7mg(56.56mval%), Mg++:91.5mg(26.34mval%), Ca++:69.8mg(12.17mval%), Fe++:0.8mg,

Cl-:155.5mg(15.25mval%), HS-:0.4mg, HCO3-:479.0mg(27.28mval%), SO4--:793.3mg(57.40mval%),

H2SiO3:111.8mg, CO2:52.8mg, H2S:0.4mg,

加水あり(泉温が高いため若干地下水を加水することがある)

加温あり(浴槽の適温維持が困難な場合に加温することがある。概ね12月~3月)

消毒あり(次亜塩素酸ナトリウム)

掛け流し・循環併用(ジェットバス使用のため循環)

JR豊肥本線・阿蘇駅より徒歩2~3分

熊本県阿蘇市黒川1538-3 地図

0967-35-5777

11:00~22:00 第1・3月曜定休

(家族風呂は14:00~22:00、年中無休)

400円(家族風呂1000円/1時間)

ロッカー(有料10円)・ボディーソープ・ドライヤーあり

私の好み:★★+0.5