世の中に知っていてもほとんど何の役にも立たない事柄はママありますが、以前このブログ2011.1.24に記事アップ

しました“葉っぱのウラ・オモテ”などもその一つです。

今回は、表題の “立春と冬至” を取り上げましたが、これも何の役にも・・・です。

ただ、以前から疑問に思っていたことなのです。

立春、冬至はどちらも二十四節気の一つですが、なぜこの二つをタイトルに取り上げたかといいますと、

常々二十四節気の図を見ていて、なぜ最上段に(時計の12時の位置に)冬至が来て、立春は時計の10時あたりの

位置にあるのか? そして、冬から春、夏と反時計回りに回っているのか?不思議に思っていたのです。

(二十四節気の図参照)なお、二十四節気については、2012.3.5の記事にアップしています。

二十四節気

(ウイキペディアより)

(ウイキペディアより)

立春は二十四節気の中で第1番です。 大寒が24番目で最後です。 冬至は、第22番目です。

二十四節気は、前にも記事アップして述べていますが、 旧暦のひと月は約28日でこれをそのままに1~12月の

12か月に割り当てると、暦(カレンダー)と実際の季節とがズレてしまい、農作業などの日常生活に不便となります。

これを解消するため、古代中国から一年を24分割して季節重視の暦が作られてきたのが二十四節気ですね。

更にこれを3等分して “七十二候” を作り、より細かな季節変化を言葉で表現するようにしたのですね。

ところで、この “立春” がこの二十四節気の1番であるのは、旧暦の1月(正月)としているからです。

その年の最初の月というのですね。 しかし、立春は1月1日であるとは限らないのです。 というか、殆どの年は

1月1日とならないのです。 それは、旧暦1日はすなわち “朔の日” (朔日=ついたち)で、かならず新月(朔)を

当てていますが、 二十四節気は、月の朔・望とは関係なく割り付けられていますから、立春が1月1日となる

年もあれば、殆どの年はそうはならないのです。 約30年に一度、1月1日が立春に一致することがあります。

これを、“朔旦立春”(さくたんりっしゅん)と呼び、非常に縁起の良い日とされていました。

朔旦立春は、最近ですと、1954年、1992年がそうで、次に来るのは2038年と予想されています。

また、“雨水”(うすい) を含む月を1月と定めているため、立春が新年の前半となる場合と旧年の12月後半になる

場合があり、前者を “新年立春” といい、後者を “年内立春” と呼ばれています。

今年、2014年の立春は2月4日で旧暦の1月5日となり、新年立春です。

次に “冬至” です。 古代(紀元前)より、冬至を一年の始まりとしていたそうで、その名残で、“平気法” の

時代から一貫して中国・日本いづれも太陰太陽暦(旧暦)において、冬至は作歴の基点とされてきたのです。

だから、二十四節気の最上段(時計の12時の位置)に置かれているのです。

我々の知る旧暦(天保歴)では、“定気法” によって二十四節気の配置を決め、二十四節気の “中気” を

用いて月名が決められています。すなわち、次表にあるように、

「冬至を含む歴月を11月、春分を含む歴月を2月、夏至を含む歴月を5月、秋分を含む歴月を8月とする。

また、中気を含まない歴月は閏月を置く」(月名はグレゴリオ暦)と定められており、通常はこのような原則で

うまく行くが、“旧暦2033年問題” というのがあって、この原則に従えない不都合が生じて、月名が決められない

問題が生じるのだそうです。

二十四節気と月

(ウイキペディアより)

(ウイキペディアより)

冬至を含む月を11月(旧暦)と定義していますが、19年に一度冬至の日が11月1日となることがあり、

これを “朔旦冬至” (さくたんとうじ)と呼んでいます。 暦の正確さは、すなわち政治が正しく行われている証である

として、朔旦冬至は昔は盛大にお祝いされたそうです。 今はお祝いはありませんが、1995年に朔旦冬至があり、

次に来る朔旦冬至は2014年、つまり今年がそうなんですね。

今年の冬至は、12月22日で旧歴では11月1日です。

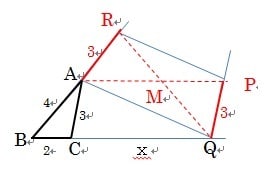

黄道と天の赤道

この図から、二十四節気の図が反時計回りであるかが明確になります。

太陽は黄道上を反時計回りに回っているからで、むしろこれが自然なのですね。

ついでに、文中に出てきました “平気法”、“定気法” について簡単に述べておきたいと思います。

これらはいずれも、二十四節気を配置する方法です。 平気法は、冬至から冬至までの一年の時間を24等分する

やり方で、15日ごとの分点で節気と中気を交互に配置し、基点である冬至を11月に固定し、各月には必ず中気が

含まれることとし、 中気が含まれない月が出来るとそれを閏月とする。

別名、時間分割法ともよばれる。 節気間の時間が均等である。

これに対して、定気法は、太陽の運行と一致することを目的として、太陽の天球上の黄道と天の赤道の交点

(春分点)を起点として24等分するやり方です。

別名、空間分割法ともよばれ、節気間の日数は不均等となります。

あぁ、疲れました。 でも、太古の昔から、天文現象というのは人類にとって不可解であると同時に解明され

なくてはならない大切な事柄だったのですね。

しかし、なお、なぜ冬至が基点なのか、そして11月(旧暦およびそれ以前)と決めていたのか? については

今後の調査に待つことになりました・・!

(ネットから拝借しました)

(ネットから拝借しました)

(ウイキペディアより転写しました。)

(ウイキペディアより転写しました。)

(ネット地図から引用して一部加筆しました。)

(ネット地図から引用して一部加筆しました。) (ネットより転写しました。)

(ネットより転写しました。)

(ネットから転写)

(ネットから転写)

(慈眼寺HPより)

(慈眼寺HPより)

(ウイキペディアより)

(ウイキペディアより) (20年ほど前、若くして急死された後輩の天文学者、磯部三さんを三鷹の天文台に尋ねた折、そこの天体望遠鏡を見学している時、“観測中は人の出入りは禁止なんです”といっていたことを思い出しました。途中で人が観測室に入ってくると風や温度の微妙な変化が観測を妨げるというのです。)

(20年ほど前、若くして急死された後輩の天文学者、磯部三さんを三鷹の天文台に尋ねた折、そこの天体望遠鏡を見学している時、“観測中は人の出入りは禁止なんです”といっていたことを思い出しました。途中で人が観測室に入ってくると風や温度の微妙な変化が観測を妨げるというのです。) (会報から転写しました。)

(会報から転写しました。)

(ウイキペディアより)

(ウイキペディアより)