突然、難しいタイトルなどを掲げて申し訳ありません。

先日、蓼科農園の収穫祭での盛り上がりの後、誰かが「子どもの貧困率は、OECDの中でも、

日本はかなり悪い」「貧困率そのものも日本は先進国の中でかなり悪い」・・ そんな問題

提起がありました。 「そんなこと何かの間違いではないか?」「日本は、累進課税制度で、

より格差が少ないし、平等性が高いのでは? 大学進学者も多いし、貧困だなんて・・」

今まで、政治論や経済論はたびたび出て来て激論に発展することもありましたが、貧困の

ような事柄については初めてのテーマでした。

手早く、スマホなどのネット検索したデータでは、日本のそれは、確かに数値は悪い・・

とあり、母子家庭での収入が問題ではないか? などの意見がありましたが、どうもしっ

くり理解できないままとなりました。

このままの状態で、年を越してしまうのもどうか・・ということで、少しづつ調べてみま

したが、にわか作りの域を出ませんので、十分こなれてはいませんが取敢えず概略をまとめ

てみましたので、ご覧ください。 推敲が十分ではないそしりはまぬかれませんが、不都合

や誤り等についてご指摘を頂ければ幸いです。

まず、貧困ということですが、これには、その日の生活にも困るような「絶対的貧困」と、

その国の中で、富裕層と貧困層があるように「相対的貧困」とに区別して論じられています。

相対的貧困は、ある国で貧困である層でも 、他の国では貧困でないというように、国によっ

て一概に定義できませんが、OECDなどではこの相対的貧困を用いています。

相対的貧困とは、等価可処分所得(*)の中間値の1/2(貧困線)に満たない世帯員の

ことで、この割合を示すのが相対的貧困率と定義されています。

(*)等価可処分所得とは、世帯の可処分所得を世帯人員の平方根で割って調整した所得。

したがって、2人家族の場合は、可処分所得÷√2となります。

預貯金や不動産等の資産は考慮していない。

最新データであるOECDの2014年の統計は、下表に示す通りとなっています。

(ウイキペディアデータより)

これをグラフで見ますと・・(一部順位が入れ替わっていますが)

で、確かに日本のそれは、高い位置にあることが分かります。 日本より貧困率が高い

メキシコ、トルコ、チリはいずれもOECDには加盟していますが、先進国とはっきり言える

経済力ではないため、その点を踏まえると、日本は先進国の中でイスラエル、アメリカに

次いで3番目に貧困率が高い国という見方もできる・・とあります。 西欧諸国は大半が

10%以下で、全調査国中もっとも低いチェコの5.8%とデンマークの6%を筆頭に、北欧

諸国の貧困率は低いですね。

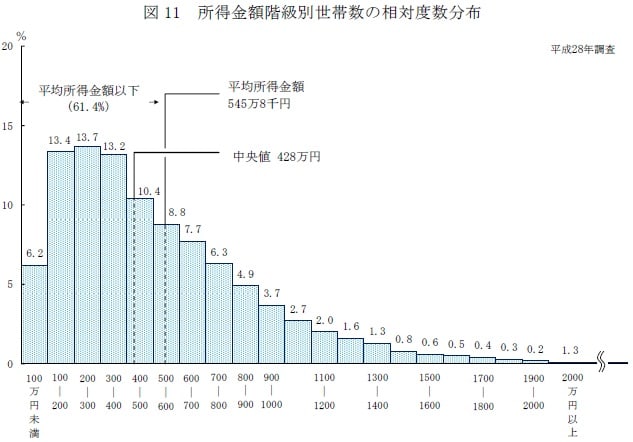

ここで、厚労省発表(2017.6.7)の国民生活基礎調査から、いくつかのデータを参考に

して日本の所得の現状がどのようになっているか概観してみました。

平均所得以下の世帯が 61.4%であり、所得の中央値428万円の半分以下の世帯がかなり

多い(約25%くらい)といえるのです。 等価可処分所得に対するこの値が、相対的

貧困世帯ということなんですね。

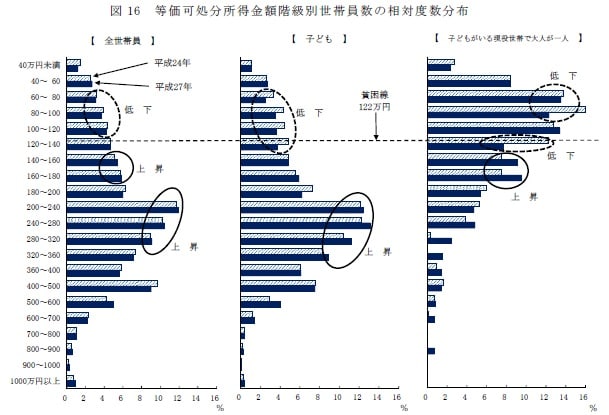

ウイキペディアには次のようにありました。『 2017年6月27日発表の国民生活基礎調査

では、日本の2015年の等価可処分所得の中央値名目値245万円の半分名目値122万円未満の

等価処分所得の世帯が、相対的貧困率の対象となる。2015年調査では1985年基準実質値の

掲載は無かった。 各名目値で単身者では可処分所得が約122万円未満、2人世帯では約173

万円未満、3人世帯では約211万円未満、4人世帯では約244万円未満に相当する。』

平均所得以下の各階級ごとの世帯数割合が、下のグラフに年次推移で示されていますが、

所得が少ない世帯の割合が年々増加しています。

更に世帯種類別に所得分布をみますと、下図のように、児童のいる世帯は一般に全世帯

より高所得よりにありますが、母子世帯、高齢者世帯は低所得層が多く、中でも母子世帯

は平均所得以下が96.1%だといっています。 高齢者世帯も同90.3を示していますが、

ここでは、預貯金や資産などは含んでいないため、高齢者ではそれらの貯えがある場合も

あるかと思われます。

ここで子供の貧困率について、見てみたいと思います。

子どもの貧困 とは必要最低限の生活水準が満たされておらず 心身の維持が困難である

絶対的貧困にある、またはその国の貧困線(等価可処分所得の中央値の50%)以下の所得で

暮らす相対的貧困にある17歳以下の子どもの存在及び生活状況を言う・・とあります。

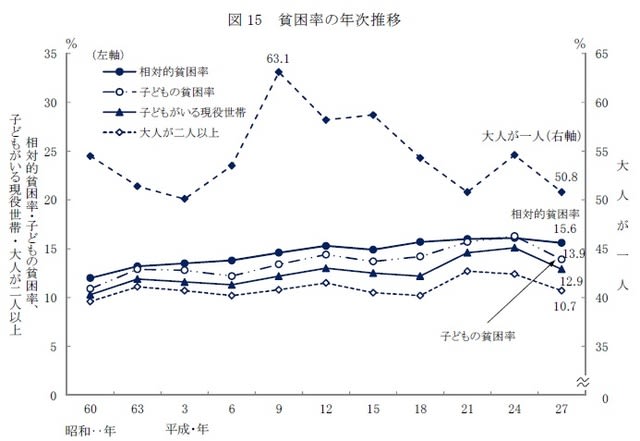

下のグラフは、貧困率の年次推移を示したものですが、平成27年の相対的貧困率はやや

改善されています。特に、「子どもの貧困率」(鎖線)は、12年ぶりに13.9%と大きく改善

されています。これらは、政府によれば、景気の改善、雇用の改善によるものとしている

ようですが、 OECD36か国の平均13.2%をなお上回り、デンマークの2.7%や韓国7.1%

などに遠く及ばず、24位にあるそうです。

大人が一人の相対的貧困率は際立って高いですね。

それで、この改善がどのようであったかを、平成24年と比較して、各所得金額階級別に

下図のグラフがありました。

すなわち、貧困線以下の各クラスでは、全世帯、子ども世帯、子どものいる大人一人世帯

ともすべて度数は低く(改善)なっており、100~300万円クラスで上昇しており、全体的に

所得が押し上げられた形になっています。といっても、一気に所得が増えたのではなく、各

クラスで少しずつ増えている結果そのように見え、貧困世帯が大幅に改善されたというわけ

ではないのですね。

厚労省が先に発表した資料でも、生活意識調査のデータが掲載されていますが、次のよう

に分析されています。すなわち、

『 生活意識別に世帯数の構成割合をみると、「大変苦しい」「やや苦しい」をあわせて

「苦しい」と回答したのは56.5%で、2年連続で低下している。しかし「児童のいる世帯」

では前回より4.0ポイント減ながら 61.9%が「苦しい」と回答。 「母子世帯」では、

「大変苦しい」が 45.1%(前回49.5%)、「やや苦しい」が37.6%(前回35.2&)となり、

「苦しい」という回答はあわせて 82.7%(前回84.8%)にのぼった。』で、依然8割の母子

世帯が 苦しい状況にあるのです。

今国会でも、幼児教育、高等教育の無償化、待機児童の解消などが引き続き議論されてお

り、一方では、高所得者の基礎控除の低減などの税制改正も浮上し、その対象は1%程度と

わずかだそうですが、少しでも改善(再分配)の方向を目指しているようです。

しかし、教育は「意欲さえあれば、生活環境に左右されることなく受けられる」精神は

ありがたいのですけれども、貧困を解消する役割には至らないのですね。

日本の相対的貧困率が高い原因として、ネット記事に一例として次のようにありました。

すなわち、『 相対的貧困率は、1980年代半ばから上昇している。この上昇には、預貯金や

不動産を所有しつつも収入は年金しかない「高齢者」や「単身世帯」の増加、そして1990年

代からの「勤労者層の格差拡大」が影響を与えている。「勤労者層の格差拡大」を詳しくみ

ると、正規労働者における格差が拡大していない一方で、正規労働者に比べ賃金が低い非正

規労働者が増加しさらに、非正規労働者間の格差が拡大しており、これが「勤労者層の格差

拡大」の主要因といえる。』と。 また、『 日本で相対的貧困率が高くなっている要因とし

て、1)不況、2)技術革新、3)グローバル化、4)高齢化、5)離婚率の上昇』を挙げている

経済学者もいるという。

更に、ウイキペディアから以下を引用しました。

『 母子世帯では、離婚および未婚の母の増加により、児童扶養手当の受給者は100万人を

突破しており、新たな貧困層が増加している可能性がある。 平成28年度「賃金構造基本

統計調査」のよると、女性の賃金は過去最高となっているが、男女間賃金格差(男性=100)

に対し、女性過去最小の 73.0と公表されている。構造的に女性賃金が低いため、母子世帯

となり母が主たる稼ぎ手になった場合、多くの家庭において、生計を維持するに足るだけの

収入が得られない可能性がある。』

『 歴史的には、日本は明治十年代、二十年代には離婚率が3.0%を前後しており、アメリカ

0.7、フランス0.25、ドイツ0.15、イギリス0.02(1900年現在)と比較しても、全国統計が

得られるほどの近代国家としては例がなく、世界一の離婚王国であった。 離婚に伴う子の

引き取りは性別・年齢に関係なく、全員を夫側の家で養育するという例が圧倒的に多かった。

子の全員を夫側が引き取るのは、妻側の経済力の弱さ、再婚への差支えなどもあろうが、

最大の理由は「嫁入りした家で生まれた子」だろうと推論されている。 その後、昭和初期

(1920〜40 年代)では最も離婚率が低下した時期となった。そして戦後の混乱期を経て一旦

低下した後、都市部の離婚の増加とともに、1960 年代半ばから再び増加していく。 親が

子どもを引き取る割合が父を上回る時期も、同じ1960 年代半ばだった。子どもを引き取る母

が増加した背景には、離婚の際、協議で親権者を決めるとした戦後の民法改正がある。

民法改正後20年ほどして、婚姻中はもちろん、離婚後も母が子どもを養育するのが当たり

前と見なす社会が、都市部の離婚の増加とともに形成されたうえ、男性が離婚後容易に子を

手放すようになったのは、再婚、とりわけ初婚女性との再婚によって新たな子どもを持つ

可能性が高いことと結びついていたとする説がある。昭和25年から40年までは、「夫が全児

の親権を行う場合」の方が、「妻が全児の親権を行う場合」より多かった。 これが41年に

逆転し、「妻が全児の親権を行う場合」の方が年々多くなっており、平成10年では「妻が

全児の親権を行う場合」79.2%、「夫が全児の親権を行う場合」16.5%となっている。2012年

統計では妻側が83.9となっており、一貫して増加している。』

相対的貧困率とは直接関連はしませんが、国内の所得格差を機械的に算出する指標として

ジニ係数 があります。ジニ係数については、当ブログ2013.10.6「ジニ係数」に記事アップ

していますので、ご参照ください。

で、下図にジニ係数の各国別の推移がありますが、どの国も、ジニ係数が上昇傾向にあり、

格差が拡大しています。 米、英、日は、相対的貧困率も高く、フランス、ドイツは、相対

的貧困率は低く、特に北欧はかなり低く、ここでもスエーデンがそれに当たります。

なお、ジニ係数の社会騒乱多発の警戒ラインは、0.4であるといわれています。

所得格差各国比較

(ダイヤモンドより)

(ダイヤモンドより)

長々とお疲れさまでした!

(ウイキペディアより)

(ウイキペディアより) (ウイキペディアより)

(ウイキペディアより)

(ネット画像より)

(ネット画像より) (ネット画像より)

(ネット画像より) 目は口ほどにものをいう 目ざとい 目が点になる 目でモノをいう 目が曇る 目に

目は口ほどにものをいう 目ざとい 目が点になる 目でモノをいう 目が曇る 目に (ネット画像より)

(ネット画像より)

(朝霞市HPより)

(朝霞市HPより)

(ネット画像より)

(ネット画像より)

(ネット画像より)

(ネット画像より)

(パンフレットより)

(パンフレットより)

(ネット画像より)

(ネット画像より)

今日、これから蓼科農園の収穫祭に行ってきまぁ~す。

今日、これから蓼科農園の収穫祭に行ってきまぁ~す。

(ウイキペディアより)

(ウイキペディアより) (ウイキペディアより)

(ウイキペディアより) (ネット画像より)

(ネット画像より) (ウイキペディアより)

(ウイキペディアより)