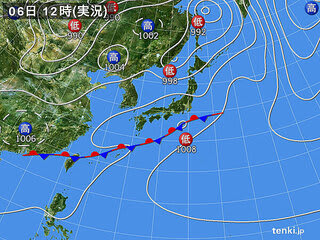

関東は、一日雨が遅れたのか、夜来の雨でぬれています。今は止んでいますが局

地的に大雨が報じられています。

不思議な日本語も14回目となりました。 特段、それぞれに意味を持たせている

わけでなく、ただ思いつくままに拾い上げた言葉ですが、じっくり見てみると面白

い部分があります。 大体そうかな・・と思っている言葉もはっきりしたり、まあ、

小さな充実もあったりしています。 では・・、

・ろくでなし いったい何がないのでしょうか?

「ろくでなし」の「ろく」は、「陸」なのだそうです。 「陸」は「ろく」とも

読み、地平線が平ら、つまり土地が平らなとの意から、物や性格がまっすぐなさま

を意味する言葉なんですね。 今日でも、平らな屋根を「陸(ろく)屋根」 水

平の基準となる墨の線を「陸(ろく)墨」といいます。 そこに否定の「ない」を

付けて「陸でなし」となり、性格がまっすぐでない、曲がった人という意味が転じ

て、現在使われている「役に立たない人」「まともでない人」という意味になった

とありました。

「ろく」を使った言葉は結構たくさんあります。 ろくなことはない、ろくに考え

もしないで、ろくに見もしないで、ろくに字も知らない、ろくでもない・・など。

ちなみに一般的には「碌でなし」と書かれますが、これは当て字だそうです。

「ろくでなし」をネットで検索しましたら、最初の方にずらりと並んで出てくるのは、

ことごとく、歌、あの越路吹雪が歌ったなつかしいあの歌が出てくるのでした。

(ネット画像より)

(ネット画像より)

で、歌の「ろくでなし」は、フランス語原題は Mauvais Garçon で、直訳すれば

「不良少年」となりますが、訳詞者の岩谷時子がこれを「ろくでなし」としたのです。

ベルギーの歌手(イタリア生まれ)、サルヴァトール・アダモの楽曲ですね。

「ろくでなし」のほか「サン・トワ・マミー」「雪が降る」などが有名ですね。

また、2019.2月のチコちゃんに叱られるにも「ろくでなし」が取り上げられてい

たのですね。知りませんでした。

・がむしゃら 漢字では、【我武者羅】と書くんですね。 その意味は、goo

辞書に『一つの目的に向かい、血気にはやって向こう見ずになること。また、他の

ことはまったく無視して、ひたすらあることをすること。』とありました。 また、

語源・由来辞典によれば、『 がむしゃらは、向こう見ずにふるまうことを意味する

「がむしゃ」に、接尾語「ら」が付いた語で、漢字の「羅」は当て字である。 が

むしゃは漢字で「我武者」と書くことから、語源を「我が強いわがままな武者(武

士)」とする説もある。 また、「我無性(がむしょう)」が転じたとする説もある。』

とありました。

しかし、考えてみればかなり難しい漢字が充てられている割には、平易な言葉と

して残されているのですね。 一心不乱という言葉もほぼ同意かと思います。

無我夢中というのは、無意識のうちにいつの間にか我を忘れて没頭する状態ですから、

目的的にはちょっと違う意味でしょうか。

・へっぴり腰 これは、調べなくても大体の語源が想像できました。つまり、

「屁」を「ひる」ような腰つき・・とわかりますが、「おなら」をするときにそん

な腰つきをすのでしょうか?

ネットには『「へっぴり腰」とは、漢字で書くと「屁っ放り腰」となり、屁を放

る時、すなわち、おならをする時のように上体をかがめてお尻を後方に突き出すよ

うな腰つきをいう。』で、『その様子から、物事に対する力の入らない姿勢や自信

のない態度、びくびくした態度をいうようになった。』とありました。

「身体を屈めて後ろへ尻を突き出した腰つき」を言っているだけですが,そこに,

腰の引けた状態をメタファ(隠喩)として見た,ということなんでしょう。

(ネット画像より)

(ネット画像より)

及び腰 というのもあります。「及び」は達する、届くといった意味「及ぶ」の

連用形で、意味は「離れたところ にある物を取ろうとする(届かせようとする)と、

手足を伸ばして腰を浮かせた不安定な 姿勢になることから、そのような腰つき」を

いい、もともとは姿勢についての言葉でありましたが、転じて自信なさげな態度や

心理状態についても意味するようになったとありました。

本腰、逃げ腰、柳腰・・なんていうのもありますね。

・卵と玉子 突然のことで、びっくりですが、この二つはどのように違うので

しょうか? 全農のページにありました。『一文字の「卵」は孵化して育つ生き物

のたまごを指します。 鳥だけでなく、魚や虫のたまごも一文字の「卵」と書きます。

一方、二文字の「玉子」は食用のものを指し、鶏のたまごを表すのが一般的です。

更に食材の鶏卵に限れば、生の状態のものを一文字の「卵」、調理されたものを二

文字の「玉子」とするのが一般的です。』 なるほど・・

さらに、例えば加熱前のものは「生卵」「卵かけご飯」、加熱されたものは「玉

子焼き」「玉子丼」といった具合に、分けられることが多い ともありました。

「玉子」は「食材としての鳥類の卵」というニュアンスなんですね。これは子孫繁

栄のたまごでなく、食用とされている鳥類の卵に限定して使用される表記ですから、

「鮭の玉子」「カエルの玉子」などとは書かないのですね。またペットなど、食用

でない鳥類の卵も「玉子」とは書きません。 生物学的な「卵」という大きなカテ

ゴリーにおける鳥類の卵で、かつ食用を目的としたものを「玉子」とするという認

識が一般的です。う~ん!

また、医者になろうと勉強している人のことを「医者の卵」などともいいますね。

チョット違いますが、川と河もどの様に違うか‥気になりました。 ネットに

『「川」の字は、地の間を縫って流れる普通の川を表した象形文字で、一般的には

「川」と書く。 「河」の原文字は、黄河の直角に曲がる流路を表したもので、中国

で「河」と書いた場合は「黄河」を指す。 日本では「運河」や「銀河」など、特に

大きな川を指す場合に「河」が使われることが多い。 大小含めた川全体の総称を

「河川」という。』とありました。 ついでに、

日本河川協会では、次のように記されていました。 河と川の使い分けについては、

「川」を「河」と表記するのは中国だけのようで、しかも同じ中国でも北部は「河」

(例:黄河)で南部は「江」(例:長江)と言うように変わります。 また、川の

大きさにもよるところもあり、「江」は「川」のおよそ100倍の流域面積で、「河」

は「川」のおよそ50倍の規模で使い分けされるのだそうです。

ドナウ河

(ネット画像より)

(ネット画像より)

・あられもない goo辞書を見ますと、「あられ‐も‐な・い」は、動詞「ある」

の未然形に可能の助動詞「れる」が付いた「あられる」の名詞形「あられ」に、係

助詞「も」、形容詞「ない」が付いてできた語で、「ありうべくもない」の意とあ

りました。すなわち、

①あるはずがない。考えられない。とんでもない。「―・い疑いをかけられる」

② そうあってはならない。ふさわしくない。はしたない。特に、女性の態度や振

る舞いについていう。「―・い寝姿」

で、この②の意味で、「しどけない」や「はしたない」などの言葉もありました。

曲は、冒頭にありました「ろくでなし」。越路吹雪でどうぞ~

越路吹雪 ろくでなし

(ネット画像より)

(ネット画像より) (ネット画像より)

(ネット画像より)

(ネット画像より)

(ネット画像より)

(中継画面より)

(中継画面より) ’ネット画像より)

’ネット画像より) (ネット画像より)

(ネット画像より)

(ネット画像より)

(ネット画像より)

(ウイキペディアより)

(ウイキペディアより)

(ウイキペディアより)

(ウイキペディアより) (ウイキペディアより)

(ウイキペディアより)

(ウイキペディアより)

(ウイキペディアより)

(ネット画像より)

(ネット画像より) (ネット画像より)

(ネット画像より) (ネット画像より)

(ネット画像より)

(ネット画像より)

(ネット画像より)

(ネット画像より)

(ネット画像より)

(東京大大学院仲田准教授資料より)

(東京大大学院仲田准教授資料より)

(ネット画像より)

(ネット画像より)

(T氏提供)

(T氏提供)