第89回選抜高校野球は、史上初の大阪対決となりましたね。

同じ、高校生も、栃木の雪中訓練では悲しい結果を招きました。

例えば電車を待つ数秒、数分などの細切れの時間を「すきま時間」呼びます。

最近どこでもよく見かけるケイタイ、スマホの利用ですが、移動中や、家庭や職場などで

もちょっとした時間の合間に、これらの端末を使って情報を見たり、メールしたりしていま

すね。 ゲームなどをしている人も多いかもしれませんが、それはそれとして、この「すき

ま時間」をうまく使って、仕事に結び付けている人たちも大勢いるようです。

パソコンは、便利に利用していますが、これは、家庭やオフィスの固定的な場所に置かれ

ていますので、ここでもすきま時間の利用はありますが、持ち歩く携帯端末でのすきま時間

に着目しているのです。

先ごろ手元に来ました会報に、「時間資本主義の到来」(松岡真宏氏、フロンティアマネ

ジメント代表取締役)と題した投稿記事が目に入りました。「すきま時間」は、この中で

定義されているいい方です。この「すきま時間」に対して、数10分や数時間を「かたまり時間」

と呼んでいます。

松岡氏は、記事の中で、『スマホが登場する前は、通勤電車が来るまでの待ち時間など、

「すきま時間」を使って生産的なことをすることは難しかった。しかし、スマホが登場し、

「すきま時間」を使うことで、友人や家族とコミュニケーションしたり、旅行予約をしたり、

仕事の取引先にあいさつメールを送ったり、さまざまなことが可能になった。部下への指示

も出せるし、仕事のアイデアの捻出や、場合によっては重要な意思決定も出来る。』

『「すきま時間」の価値上昇を受けて、我々人間の労働や消費はどう変化するのだろうか。』

ということで、労働と消費について、その変化を分析しながら述べられていますが、ここで、

このスマホの普及率をちょっと見てみたいと思います。

主な情報機器の世帯普及率推移

(総務省)

(総務省)

この図から、如何にスマホが急激に普及しているかが分かります。 で、こんなに・・?

と思うくらいに普及しているのですね。 ガラケーとは、コンピュータ機能が全く違います

から、単に、メールや待ち合わせ場所確認などの電話に便利する“ケイタイ”(ガラケー)

とは、同じ携帯でも、全く違っていて、コンピューター機能を備えた高度情報機器を脳の中

に埋め込んだと同等の機能を持っているということなんですね。

で、著者の 松岡氏は、先ず労働についての変化を、要約すれば・・

“産業の中心であった製造業は、「かたまりの時間」の価値を最大限に利用する産業であり、

製造のプロセスは、細キレの「すきま時間」では成立しない。 そこで働く人間の時間は、

労働に充てられる「かたまり時間」とそれ以外の非「かたまり時間」とに明確に区分される。

しかし、金融業、弁護士やコンサルタント、クリエイティブ産業などの付加価値型サービ

ス業では、投入時間に比例して生産量が上がってゆく工業生産とは根本的に異なっており、

アイデアやデザインなどのクリエイティブな生産は時間に比例しない。つまり、「かたまり

時間」だけを前提とせず、それと「すきま時間」の組み合わせで仕事の成果を出せるという

のが特徴で、 この種産業の増加と共に「すきま時間」の価値増加は 更に加速して行くだろ

う。”

このような視点から、スマホの登場は、「すきま時間」の活用を通じて、生産性向上や

人々のワークライフバランスの改善に貢献するほか、学生や小さな子供のいる母親、高齢者

など「かたまり時間」をベースにした仕事には不向きな潜在労働力までも活用できることに

なる・・と指摘しています。

一方、消費についても、

“このような「すきま時間」が活用可能であることに気付いた人々は、これまで以上に時間

価値を追求した消費行動をとることが予想され、企業行動も変容を迫られるだろう。これま

でのように、「良い品をどんどん安く」一辺倒の価値認識ではなく、そこに時間価値を考慮

した戦略が必要となって来ている。 つまり、時間をかけてわざわざ安い商品を買いには

行かなくなる、調理に時間がかかるものは敬遠される、片付けが面倒な包装も嫌がられる・・

ように、消費者の時間価値の最大化という観点で商品開発から消費までのシステムの再編が

求められてくる。” “すなわち、企業は、消費者の時間価値志向の高まりと共に、①モノ

やサービスを使うことによって時間が短縮できる「節約時間価値」と、②そのモノやサービ

スを利用している時間自体が「創造的時間価値」を生み出す・・のどちらか、あるいは両方

を満たすことを追求する必要がある。” と、これまでの企業の視点は変容してくる、しな

ければならないのではないかと松岡氏は提言しているのですね。

そして、『人々の労働や消費のパラメーターが時間価値となって来ているこの現象は、

「時間資本主義」と呼ぶべき新時代の到来である。』とも述べられています。

『時間資本主義の時代では、商品の売買とは、「商品」と「商品代金と消費者の時間価値の

総和」の交換である。 消費者の時間が、その時間を労働や余暇に振り向けて得られたで

あろう賃金や精神的満足度を放棄した機会費用として消費者が支払うコストである。』

『いずれにせよ、企業側も人々も、「時間資本主義」という新しいパラダイムの到来を

認識し、企業戦略、労働様式、消費様式をしなやかに変化させていく必要に迫られている。』

と締めくくられています。

まぁ、時間資本主義というのは、十分に理解できていないですけれども、やはりこれまで

にない、ちょっとした細切れの時間が活用されて、価値を生むというのは、生産にしろ消費

にしろそれぞれに価値が存在しているのは事実であり、それが、昨今、急激に大勢の人の

認めるところとなり、人々の行動様式の中に溶け込み始めたとしたら、企業は、この流れを

うまく捉えた戦略を構築した方がよいのでしょう。 これまでに経験しなかった社会へと

段差なしに移行して行くのですね。

(電池工業会HPより)

(電池工業会HPより)

(電池の豆知識より)

(電池の豆知識より)  (don pancho HPより)

(don pancho HPより) (春日大社HPより)

(春日大社HPより) (ウイキペディアより)

(ウイキペディアより) (ウイキペディアより)

(ウイキペディアより)

(ウイキペディアより)

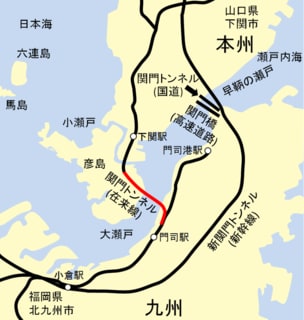

(ウイキペディアより) (国交省九州整備局HPより)

(国交省九州整備局HPより)

(asoview-newsより)

(asoview-newsより) (asoview-newsより)

(asoview-newsより)

(ネット画像より)

(ネット画像より)

(日本バイオプラ協会より)

(日本バイオプラ協会より) (

( (JAISTより)

(JAISTより) (ネット画像より)

(ネット画像より) (ネット画像より)

(ネット画像より)