いよいよ今年も押し詰まってきました。

そんなこととは無関係に、不思議な日本語(32)です。例によってアトランダム

・花道 活躍した人物が惜しまれて華々しく見送られることにも使うことが

これをなぜ花道というか? ウイキによれば、役者に祝儀(花)をこの通路で

この花道、舞台設備としての起源は、能楽の橋懸かりに由来されるとあり、歌

舞台は、観客から見て二次元的な存在ですが、役者が花道を使って客席側に出

最近では、劇場など舞台の両袖から客席に壁伝いにステージが延長され舞台を

「花道」はまた、大相撲で土俵と支度部屋を結ぶ通路もそう呼ばれていますね。

しかし、「花道」なんて、粋でいい呼び方ですね。

・ひょっとして 辞書には、「あるいは(或いは)」→「たぶん(多分)」→ 「ひょ」はその語感から敏捷性や身軽さが基になって、突然であるさま、敏捷、 不用意に動き回るさまから疑問符がついて「ひょっこり」→「ひょっと」。

また、「ふと」の変化したものという説もありました。「ふと」という語は、

・お節 お正月の料理として古くから日本に伝わる「おせち」です。 なぜ、 「おせち」とは季節の節目(ふしめ)に当たる「節(せち)」の日を指す言葉で、

家族の健康と子孫の繁栄、豊作などの祈願のほか、新年に縁起を担ぐ内容など、

昔のおせちは季節の野菜や、豆腐、こんにゃく、昆布などを使った料理が中心で、 そういえば、子供の頃、お正月はとくに三が日は、バタバタと掃除や用事をし 現代では、これらの伝統的なおせちに加えて洋風や和洋折衷、中華風などのオ

おせち料理は一般的に、新年を祝う3品の「祝い肴」、酒のつまみになる「口取

ここで、「祝い肴」は、子孫繁栄、不老長寿、豊作を意味する3品で、関東地方 「口取り」とは、饗膳の最初に食されるところから「口」取りとよばれていて、

・おぼつかない 語源由来辞典に『おぼつかないの「おぼ」は、「おぼろげ 「おぼつかない」は、動詞「おぼつく」と助動詞「ない」からなる語ではなく、

・おちこち をちこち とも デジタル大辞泉を見ますと、1 遠い所と2 将来と現在。昔と今。とあります。

漢字では「遠近」だそうで、今では「えんきん」ですね。意味からすれば、本 類語としては、そこかしこ・ここかしこ・あちこち・あちらこちら・そこここ・ 平安時代以降には、既に日常語ではなかったようで、語形の似た「あちこち」に

「をちこち」といえば、名古屋の両口屋是清が有名ですね。丹波大納言小豆の風

両口屋是清の をちこち

ちょっと変わったところで、君島遼の ものまね・・

君島遼 もしかして VIDEO

(ネット画像より)

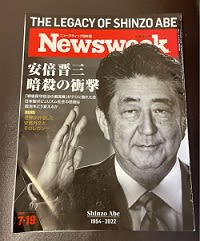

(ネット画像より) (newsweek日本版より)

(newsweek日本版より)

(サッカーダイジェストより)

(サッカーダイジェストより)

(ネット画像より)

(ネット画像より) (ネット画像より)

(ネット画像より) (同社HPより)

(同社HPより) (gooニュースより)

(gooニュースより)  (dメニューニュースより)

(dメニューニュースより)

(BSフジより)

(BSフジより)

(ネット画像より)

(ネット画像より) (ネット画像より)

(ネット画像より) (ネット画像より)

(ネット画像より) (ネット画像より)

(ネット画像より) (ネット画像より)

(ネット画像より) (ネット画像より)

(ネット画像より) (ネット画像より)

(ネット画像より) (ネット画像より)

(ネット画像より)

(ネット画像より)

(ネット画像より) (ネット画像より)

(ネット画像より)

(ネット画像より)

(ネット画像より)

(スポニチ画像より)

(スポニチ画像より) (ヤフー画像より)

(ヤフー画像より) (ネット画像より)

(ネット画像より) (ネット画像より)

(ネット画像より)

(ネット画像より)

(ネット画像より)

(ウイキペディアより)

(ウイキペディアより) (ネット画像より)

(ネット画像より) (ネット画像より)

(ネット画像より) (法務省ポスターより)

(法務省ポスターより) (yahooニュースより)

(yahooニュースより)