「首都キエフ陥落」などの見出しを見ると、まだ生まれる前の新聞記事の見出し

のような感じに引き戻されますが、実際には自身の経験などは何もないのです。

しかしこの度の事件は、未だにこのようなことを実行に移す輩が現にいるという

ことです。2014年のクリミア半島での事件もその兆候ではありましたが、ここまで

ではなかった・・ように思っていますが、それよりももっと昔にタイムスリップし

たのです。

長期間権力の座についていて、国力もそこそこついてきたときに、凍らない海に

面した国を何とか手に入れたいと常々考えていたことなのでしょうか。真意は推し

測れませんが、このようにも考えられるのですね。テレビで報道される、この人の

言葉は、まるでガキっちょが無理無理正当化しているようにしか聞こえないのですが・・。

周りを全く見ない独裁者がテーブルを前にしているのです。

雰囲気がまるで違ってしまいましたが、ブログは、「不思議な日本語(22)」です。

気を取り直して、進んでください。

・おもむろに 意味は、「動作が静かでゆっくりしている様子」とありますが、

なぜかしっくりとこないのですね。 古語「おもぶるに」は、「物静かなさま。

ゆったりしたさま」の意味だそうで、この「おもぶる」の音が変化して、「おもむ

ろに」になったと解釈されているとありました。

漢字で書けば「徐に」で、読み方が難しいですね。しかし、「徐」という漢字には、

「徐々に」や「徐行」などがあり、ゆっくりと、緩やかにという意味ははっきりし

ます。

(ネット画像より)

(ネット画像より)

この「おもむろに」の意味を「不意に」だと思っている人が40.8%、「ゆっくり」

だと思っている人が44.5%だったとありました。(H26年文化庁調査)

スピードを表現する3つの言葉「やおら」「おもむろに」「やにわに」について、

どのような違いがあるのでしょう。 どのようなシーンで使うかイメージしながら、

「やおら」はゆっくりで、さらに一拍おいてゆっくり、というような場合が「おも

むろに」で、「やにわに」は素早く・・ということのようですね。

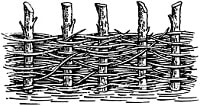

・しがらみ goo辞書の解説には、動詞「しがら(柵)む」の連用形で、

1 水流をせき止めるために、川の中にくいを打ち並べて、それに木の枝や竹などを

横に結びつけたもの。

2 引き留め、まとわりつくもの。じゃまをするもの。

とありますが、普通、2の「まとわりついて邪魔をする」の意味で使われているよう

です。 『世間のしがらみに・・』などですが、漢字や辞書の順番などからすれば、

むしろ「柵」という意味なんですね。

しがらみ

(ネット画像より)

(ネット画像より)

実際にその由来となった柵があの伊勢神宮に残っているとありました。 内宮の

入り口、五十鈴川にかかる宇治橋の脇にそれがあるのだそうです。全長100メー

トルの木造の宇治橋の上流部分7~8メートルに何本もの杭が打ち込んであり、そ

れがこの「しがらみ」なのだそうです。

上流から大木や雑木が流れてきた時に、杭にまとわりつかせて直撃するのを回避し

橋を守る役割をしているのだそうです。伊勢神宮には、子供の頃に何度か行ったこ

とがありましたが、知る由もありませんでした。

本来、このように水とか土砂などの自然界の流れを引き止める意味の 「しがらみ」

が、人の感情とか気持ちの流れにも適用して、 「心のおもむくままに行動するのを

抑制する要因」 というような意味に使われてきたということですね。しかし、現実

には自分で自分を制御するという意味よりは、所属している組織や団体からかけられ

る制約という場合に使われているようですね。

・しどろもどろ 「しどろ」と「もどろ」の二つの言葉が合体して出来ていると

考えられています。

「しどろ」は、秩序がなく乱れている意味の形容詞「しどけなし(い)」の「しど」

に接尾語の「ろ」が付いた語で、「もどろ」は、まぎれる、まどう意味の動詞「も

どろく」の「もどろ」で、「しどろ」に語呂を合わせて意味を強めたものだという

のです。

「しどろもどろ」とは、言葉や行動に秩序がなく、とても乱れた様子であることや、

足元が定まらない様子のことを言うとありますが、どちらかといえば、舌がもつれて、

言っていることに脈絡がなくて、何を言っているのかよく分からない状態を指して

言いますね。

しかし、しどろもどろ とは、うまい具合に語調が揃っているというか面白い組

み合わせで出来ているのですね。

・小口切り 料理番組などを見ていると時に、「小口切り」なる料理用語が出て

きます。どのように切ることを言うかは知っていますが、なぜ「小口」なのか、あ

のように切ることをどうして小口切りというのか? 分からぬまま、調べもしなかっ

たのでした。

小口切り(小口から切る)とは、ごぼうやネギなど主に細長い野菜をそのまま、

または縦半分に切ったものを重ねて端から薄く刻むように切っていく切り方で、ネギ

でよく使われる切り方・・とあります。この「小口から」は「端から」と言う意味

なのだそうです。

Goo 辞書で、小口とは

(1)〔棒状のものを〕横に切った切り口。横断面。

(2)書物の背を除いた他の三方の紙の断面。とくに、前小口。

(3)物事のいとぐち。端緒。

(4)〔取引の〕数量・金額などが少ないこと。少量。少額。「小口の注文」

とあり、そうだったんですね。 それにしても「小口」とは不思議ですよね。

小口切り

(ネット画像より)

(ネット画像より)

・せがむ goo辞書によれば、「せがむ」とは、

1 無理に頼む。しつこくねだる。「母に小遣いを―・む」

2 責めしかる。非難し苦しめる。

の意味があるとありますが、通常は1の無理に頼む、しつこくねだる の意味に使

われますね。 この語源は何かを調べてみましたが、どこにも見つけることが出来

ませんでした。 なぜ「せがむ」というのか、結局のところ分からずじまいでしたが、

類語として、「せびる」や「ねだる」がありました。

「せびる」は、相手とのかかわりをいいことに、金銭などを無理に要求して手に入

れる意で、「ねだる」「せがむ」と違って、「せびる」主体は、親密な関係にある

者でなくても、些細なかかわりのある者でもよいとあります。

「ねだる」は、相手の好意や愛情に甘えて、何かを要求する意で、そうした甘えの

感情が成り立つような親密な関係(肉親などの場合)でないと、「ねだる」というこ

とはできない。

これに対して、「せがむ」は、親しい目上の人に何かをしてもらったり、何かを

くれるように要求したりする意で、「ねだる」と同様、親密でない相手に対しては

できない。 そして、「ねだる」と違って、必ずしも物をほしがるという意に限定

されず、好意を要求するような場合にもつかわれます。たとえば「外に出してくれ

とせがんだ」とはいえるが、「外に出してくれとねだった」は不自然ですね。

さらに、「せがむ」「ねだる」は、要求するという意にとどまりますが、「せびる」

は、要求して手に入れるという意みになり、したがって「小遣いをせがんだが(ねだ

ったが)くれなかった」とはいえますが、「小遣いをせびったがくれなかった」という

言い方は成り立たないのですね。 これらは、「難しい日本語」の部類ですね。

(ネット画像より)

(ネット画像より)

芹 洋子 早春賦

(ダイヤモンド社)

(ダイヤモンド社) (ウイキペディアより)

(ウイキペディアより) (ネット画像より)

(ネット画像より) (ネット画像より)

(ネット画像より) (観光茨城HPより)

(観光茨城HPより) (観光茨城HPより)

(観光茨城HPより)  (ネット画像より)

(ネット画像より)

(ネット画像より)

(ネット画像より) (ネット画像より)

(ネット画像より)

(日刊スポーツHPより)

(日刊スポーツHPより) (ネット画像より)

(ネット画像より) (ネット画像より)

(ネット画像より) (郵便局ネットショップより)

(郵便局ネットショップより)

(ネット画像より))

(ネット画像より)) (ネット画像より)

(ネット画像より) (ウイキペディアより)

(ウイキペディアより)

(ウイキペディより)

(ウイキペディより)

(ネット画像より)

(ネット画像より)  (ウイキペディより)

(ウイキペディより) (ネット画像より)

(ネット画像より) (富山テレビより)

(富山テレビより)

(ウイキペディアより)

(ウイキペディアより)

(ネット画像より)

(ネット画像より) (ネット画像より)

(ネット画像より) (ネット画像より)

(ネット画像より) (ネット画像より)

(ネット画像より) (ウイキペディアより)

(ウイキペディアより) (NHK放送史より)

(NHK放送史より) (ネット画像より)

(ネット画像より) (ウイキペディアより)

(ウイキペディアより) (高柳記念館より)

(高柳記念館より)

(週刊エコノミストより)

(週刊エコノミストより)

(Google Playより)

(Google Playより)