数年前から、食品の大量廃棄が問題となっていましたが、ここに来て、大手コンビニや

スーパーでも、賞味期限が近ずいた商品のポイント還元率を5倍に引き上げるなどの施策が

実施されるなど、さらにこの5月24日には、『食品ロス削減推進法』なる法律が成立し、

製造メーカ、流通小売、消費者など関連全体への取り組みが示されたところです。

また、2015年の国連採択の『持続可能な開発のための2030アジェンダ』(SDGs)でも、

「2030年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人当たりの食品廃棄物を半減させる」

とうたわれています。

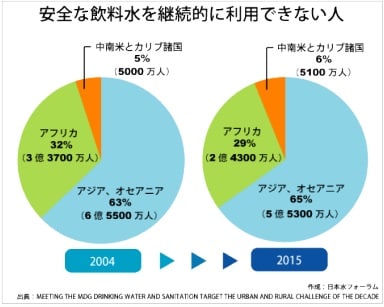

つまり、食品ロスは、世界的な問題であり、世界人口76億人のうち9人に1人、約8億2100万

人が飢餓に苦しめられている一方で、生産された食品の13億トン(全体の1/3強)が廃棄

さられているという現実なのだそうです。

日本においても、家庭系の食品ロスについて、2030年までに2000年度比で半減させる目標

が設定され、事業系の食品ロスに関しても、食品ロス削減目標を含めた食品リサイクル法で、

平成31年度までに業種全体で食品製造業は95%、卸売業は70%、小売業は55%、外食産業は50%

を達成するよう設定されています。

(ネット画像より)

(ネット画像より)

日本では、毎年646万トンの食品ロスを出しており、国連に支援した食料の総量380万トン

の約1.7倍にもなるというのです。(農水省2015年調査)

農水省が平成31年4月12日に公表した平成28年度の食品ロスの量の推計結果では、本来食べ

られるにも関わらず捨てられた食品ロスは 約643万トン(総生産量の 23.3%)と推計され

以下のようになっています。

27年度 28年度

・食品ロス 646万トン ⇒ 643万トン(-3万トン)

事業系食品ロス 357万トン ⇒ 352万トン(-5万トン)

家庭系食品ロス 289万トン ⇒ 291万トン(+2万トン)

(農水省HPより)

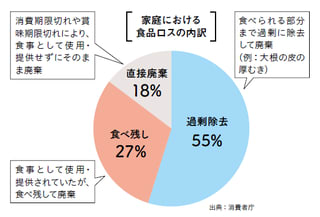

食品ロスは、事業系ロスと家庭系ロスに大別されていますが、家庭での食品ロスの発生は、

次のとおりです。

(ネット画像より)

(ネット画像より)

1. 買いすぎ:調理に使い切れずに捨てられたもの

2. 期限切れ:賞味期限や消費期限が切れて捨てられたもの

3. 過剰除去:調理のときに食べられる部分が捨てられたもの

4. 食べ残し:食べきれずに捨てられたもの

5. その他の理由で捨てられたもの

で、マクロ的には、世帯別、食事管理者年齢別などで差があるようで、農水省調査データ

では、単身世帯のロスが多く、2人、3人世帯で少なくなり、食事管理者年齢では、40歳代

が最もロスが少なく高齢になるとロスが増える傾向です。

また、ロスになる内訳では、過剰切除が最も多く、食べ残し、直接廃棄と続きます。

さらに食品別のロス率では、果実類、野菜類が高く、魚介類がそれに続いています。

(ネット画像より)

(ネット画像より)

事業系食品ロスは、・製造過程で発生する規格外品 ・期限切れなどで販売できなくなっ

た在庫 ・客が食べ残した料理 ・客に提供できなかった食材 などで発生するのですが、

これらの割合についてのデータを見つけることが出来ませんでした。

客が食べ残した料理や、製造過程での規格外で発生するロスの他、メーカー→卸→小売り

の流れの中で、「3分の1ルール」という商習慣があって、食品の製造日から賞味期限までの

期間を、上の流通区間でそれぞれ1/3ずつに割り当て、その期間が過ぎると納品されず、

最終的にメーカーにもどされ 廃棄処分となるというのです。この商習慣は、最近、1/2に

変更されて廃棄量を削減しているようです。

この他、「欠品ペナルティ」というのも、見直されるべきでしょうね。 小売り店からの

注文数が供給できなければ、つまり欠品となれば、かなりの罰則が科せられるためどうして

も作り過ぎる傾向にあるのです。

2019年(令和元年)5月24日、参議院で可決成立した『食品ロス削減推進法』の骨子を以下

に要約しました。

第1 前文 まだ食べることができる食品が、生産、製造、販売、消費等の各段階において

日常的に廃棄され、大量の食品ロスが発生している。その削減は国際的にも重要な課題となっ

ており、真摯に取り組むべき課題である。 国民各層がそれぞれの立場において主体的に取

り組み、社会全体として対応し、国、地方公共団体、事業者、消費者等の多様な主体が連携

し、国民運動として食品ロスの削減を推進するため、この法律を制定する。

第2 目的 食品ロスの削減の推進に関し、国、地方公共団体等の責務等を明らかにすると

ともに、食品ロスの削減に関する施策の基本となる事項を定めること等により、総合的に

推進することを目的とする。

第3 定義 「食品ロスの削減」とは、まだ食べることができる食品が廃棄されないように

するための社会的な取組をいう。

第4 責務等 1 国の責務 食品ロスの削減に関する施策を総合的に策定し、及び実施する

責務を有する。 2 地方公共団体の責務 国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、

その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 3 事業者の責務

その事業活動に関し、国又は地方公共団体が実施する食品ロスの削減に関する施策に協力す

るよう努めるとともに、食品ロスの削減について積極的に取り組む 4 消費者の役割 食品

ロスの削減の重要性についての理解と関心を深め、食品の購入又は調理の方法を改善するこ

と等により食品ロスの削減について自主的に取り組む 5 関係者相互の連携及び協力 国、

地方公共団体、事業者、消費者、その他の関係者は、総合的かつ効果的な推進を図るため、

相互に連携を図りながら協力する 6 食品廃棄物の発生の抑制等に関する施策における食

品ロスの削減の推進(略)

第5 食 品ロス削減月間 理解と関心を深めるため、食品ロス削減月間を10月とし、特

に10月30日を食品ロス削減の日とする。

第6 財政上の措置等 (略) 第7 基本方針等(略)

第8 基本的施策 1 教育及び学習の振興、普及啓発等(略) 2 食品関連事業者等の

取組に対する支援(略)

ちょっと長くなりました。お疲れさまでした。

明後日(6/26)から、今年4回目の蓼科農園に行ってまいります。 今回は、タマネギ、

明後日(6/26)から、今年4回目の蓼科農園に行ってまいります。 今回は、タマネギ、

ニンニクの収穫がメインで、他はいつものように除草その他整理ですが、お天気がイマ

イチのようで心配です。

(総務省HPより)

(総務省HPより) (フレッツーWより)

(フレッツーWより) (フレッツーWより)

(フレッツーWより) (ネット画像より)

(ネット画像より) (ネット画像より)

(ネット画像より)

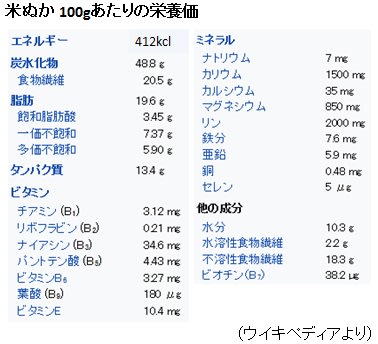

(ウイキペディアより)

(ウイキペディアより) (ウイキペディアより)

(ウイキペディアより) (ウイキペディアより)

(ウイキペディアより)

(ネット画像より)

(ネット画像より) (ネット画像より)

(ネット画像より)

(ネット画像より)

(ネット画像より)

(ネット画像より)

(ネット画像より)

(ネット画像より)

(ネット画像より) (ネット画像より)

(ネット画像より)

(ネット画像より)

(ネット画像より) (サイエンスジャーナルより)

(サイエンスジャーナルより)