- 80's Movie Hits! - 目次はこちら

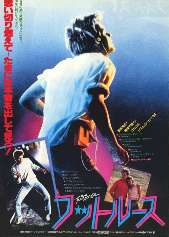

80年代を代表するサントラ盤「フットルース」第2回(第1回はこちら)。今回はケニー・ロギンスに続いて全米1位に輝いたデニース・ウィリアムズとシャラマー。

■Let's Hear It For The Boy/Deniece Williams

from「フットルース/Footloose」(1984年・米)

この曲は80年代青春組にとっては記憶に残る1曲だろう。「フットルース」サントラからの2枚目のシングルカットで全米No.1を獲得している。また映画での使われ方もよかった。リズム感のないクリス・ペンに、ウォークマンで音楽聴かせながらリズム取りの練習をするあのユーモラスな場面。そこに流れていたのがこの Let's Hear It For The Boy だった。ちなみにバックコーラスはシャノン・ルビカムとジョージ・メリル夫妻(あぁ懐かしのボーイ・ミーツ・ガール!大好きでした)。

近頃よく出ているディスコ系のコンピにもこの曲をセレクトしているものがある。よーく考えるとディスコ定番の曲とは明らかに違うのだが、それでもこれが選曲されるあたりが80年代なのだ。ソウルでもロックでも踊れたらジャンルの区別はいらない。”洋楽”というひとくくり。それでよかった訳だし、だからこそ僕らは幅広い音楽的趣向になっていったわけでもあるんだ。でも実はこの曲でしか彼女を知らないという方も多いと思うのだ。

5歳の頃からゴスペルを歌い始めた彼女は、高校生の頃にレコードショップの店主が彼女をマイナーレーベルに紹介してシングル3枚をリリースしていた。70年代にスティービー・ワンダーのバックコーラスとして活動していたところを、EW&Fのモーリス・ホワイトにスカウトされてデビュー。82年にはジョニー・マティスとのデュエット Too Much, Too Little, Too Late(涙のデュエット) が全米No.1を獲得しているし、ファーストアルバムからのシングル Free は多くのアーティストにカヴァーされている。「フットルース」に使われたこの曲が世界的なヒットになったので、日本では特に一発屋のイメージがあるようだが、決してそうではない。80年代後半からは信仰心から再びゴスペルシンガーとして活動し、現在に至っているそうだ。86年にはゴスペルアルバムでグラミー賞を獲得している。変わったところでは、91年に松田聖子の英語カヴァーという企画モノアルバムに参加、名曲 ガラスの林檎 を歌っている。また2003年にはモーニング娘。の同様の企画モノに参加、恋のダンスサイト を歌っている。まっ、この辺りは余裕の表れでしょうね。

HQ | Deniece Williams - Let's Hear It for the Boy [Footloose 1984]

※Deniece Williamsの歌が流れる80年代の主な映画

1984年・「フットルース」 = Let's Hear It For The Boy

1989年・「ベスト・コップ」 = Back Together

■Dancing In The Sheets/Shalamar

from「フットルース/Footloose」(1984年・米)

”ロケンロールに乗ってバカをやった”神父の娘は、トラックに乗る男の子とハンバーガースタンドへ。そこは若者のたまり場だ。それは「アメリカン・グラフィティ」の頃とちっとも変わっちゃいない。心配して追いかけてきた友人たちを追い払い、彼女は車内のラジカセをトラックのボンネットに置いた。そこから流れてくるのが、シャラマーの Dancing In The Sheets 。店のあちこちで誰もがリズムに合わせて体をゆすり始める。店の外ではみんなが踊り始めた・・・。「フットルース」のサントラからシングルになった曲の中で、僕は当時この曲が好きになれなかった。それは80年代らしい軽いサウンドのダンスミュージックにノレなかったこと。これは今でもそうだ。そして、”シーツの中で踊ろう”という言葉の響き・・・すぐに妄想をかきたてられる男子高校生には刺激的な響きだったのだが、これにちょっと抵抗を感じたからだ(笑)。

アメリカの人気音楽番組に「ソウルトレイン」がある(番組を知らなくても、あのお馴染みのテーマ曲はどこかで聴いたことがあるのでは)。同番組のプロデューサーであるドン・コーネリアスが、番組に出演していたジョディ・ワトリー、ジェフリー・ダニエルズに他1名を加えた3名で結成させたグループで、77年にデビュー。79年にはヴォーカルにハワード・ヒューイットが加わり、男女ツインヴォーカルとなる。ここからはヒット曲を連発。おしゃれなダンスチューンはダンスフロアでも人気があった。しかし83年にはジョディ・ワトリーがソロに転向、85年にはハワード・ヒューイットもソロ活動を開始することに。看板を失ったシャラマーだったが、その後ハワード・ヒューイットが復帰した。

Shalamar - Dancing In The Sheets Official Video

※Shalamar関連の曲が流れる主な映画

1983年・「D.C.キャブ」 = Deadline U.S.A.

1984年・「フットルース」 = Dancing In The Sheets

1984年・「ビバリーヒルズ・コップ」 = Don't Get Stopped In Beverly Hills

![レッツ・ヒア・BOY[デニース・ウィリアムス][LP盤]](https://m.media-amazon.com/images/I/61WSKahSFXL._SL160_.jpg)

![トータル・フィアーズ ― スペシャル・コレクターズ・エディション (初回生産限定版) [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/410ZZZFT4YL._SL160_.jpg)

![月のひつじ [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51nrH70+O2L._SL160_.jpg)