高千河原から歩く事15分、一面に咲くミヤマキリシマ。

高千穂峰の右斜面は、ミヤマキリシマでピンクに染まっていた。

神の郷温泉、この宿にもう一度泊まりたくて、行程を決めたような旅だった。

詳しくは後日。

高千河原から歩く事15分、一面に咲くミヤマキリシマ。

高千穂峰の右斜面は、ミヤマキリシマでピンクに染まっていた。

神の郷温泉、この宿にもう一度泊まりたくて、行程を決めたような旅だった。

詳しくは後日。

話は、3月末の九州桜旅。

今までに3度泊まっている熊本県産山村にある「やまなみ」。

秘湯を守る会の宿でもあり、今回4度目の宿泊となった。

チェックインまでに時間があるので、池山水源へ水汲みに。

いつ訪れても心癒される所だ。

部屋は川に面した一番奥、ヒゴタイ。

先に布団を敷いてもらうようお願いしておいたが、さすがに狭く感じた。

電気ポットではなかったんだ。

何度も泊まっていながら、これを忘れるなんて。

車に積んでいる電気ケトルを持って来る。

食事は囲炉裏コースではないので、大広間で。

あれっつ、大好きな椎茸のおからコロッケが1/4になっている。

以前は1/2あったのに・・・。

馬刺しは苦手と伝えておいたら、馬刺しの代わりはサーモンだった。

サーモンが二人分という事だが、サーモンも好きではない。

ヘルシーな野菜料理は相変わらずおいしいが。

大女将手作りのお漬物がずら~り並び食べ放題。

好きそうなものをいただきました。

かぼちゃはピクルス風、キンカンは甘煮。

デザートのおはぎは、部屋に持って帰り夜食に。

食事処の前に広がる庭にチャボのつがいがいて、よちよち歩く姿に癒されていたのだが見当たらない。

聞けば、ネコにやられたとか。

かわいそうに。

ネコは好きだけど、そんな悪さをするネコは許せない。

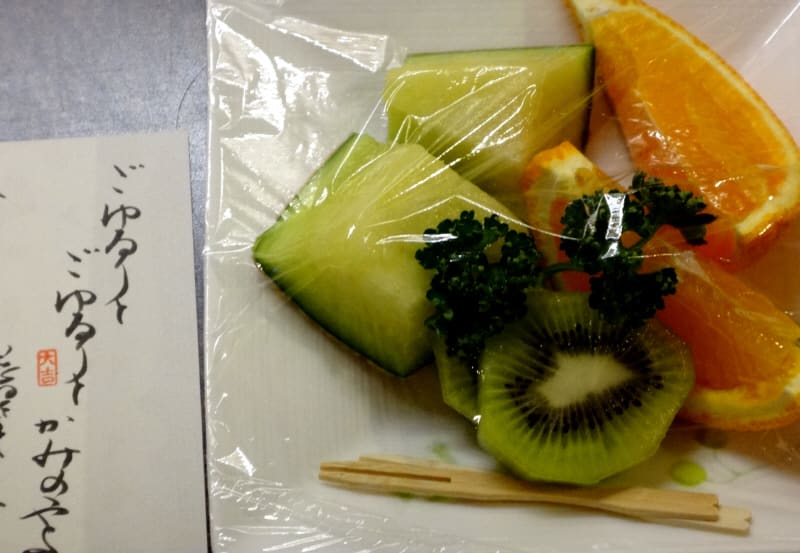

ごちそうが並ぶ朝食。

夕食の炭水化物は禁じられているけど、朝食はモリモリ。

おかずいっぱいなので、お漬物は要らないけど頂きました。

この鍋もおいしかったです。

今晩から九州へ出かけます。

珍しく往復フェリー。

目的はミヤマキリシマ。

食事は1階にあるレストラン「五瀬(いつせ)」で。

全てテーブル席で、宿泊者以外、温泉と夕食を楽しむ家族連れも食事を楽しんでいた。

宮崎県認定「地産地消こだわり料理の店」に認定されている。

左手前「五ヶ瀬産干しシイタケの南蛮漬け」。

肉厚のシイタケはおいしく、こんな食べ方もあるのか!と、ちょっと驚く。

帰りに「特産センターごかせ」に寄り、肉厚の生シイタケを購入したが、これも安くておいしかった。

マグロとカンパチの刺身も丁度よい量で好ましい。

前菜は生ハム、スモークサーモンに苦手な馬刺しと手間がかかっていない。

やまめの塩焼きも熱々が運ばれた。

特選豚のセイロ蒸し。

天ぷらは白魚のかき揚げ。

焼酎、ボトルで頼んでロックでいただく。

1本全量呑みきれず、残りはお持ち帰り。

茶わん蒸しもおいしい。

お吸い物の味も良く、期待してなかっただけにおいしい料理が出て嬉しい。

デザートは、甘~ぃ自家製ブリュレ。

朝食は、和・洋どちらかを前日に選んでおく。

相方はいつでも和食。

私も和食の方のおかずがバラエティに富んでいるので和食にしたいが、洋食はどんなだろう?と、洋食にする。

洋食のみ食後にコーヒーが出る。

和食にも付けばいいのに・・・。

これで一人9870円。

温泉は少々残念だが、源泉を考えれば仕方ない。

食事も豪華さはない宿泊料金に見合ったものかもしれないが、しっかりした味付けで満足。

チェックアウト後、すぐ近くの浄専寺の枝垂れ桜を見に行くが、今年は開花が遅れているようで、残念ながらまだ蕾だった。

境内のクリスマスローズは満開。

これでも撮っておこうか。

阿蘇山の麓から小国~日田~秋月城跡の桜を見て、大丸別荘へ。

椎葉村から五ケ瀬へ。

今宵の宿は五ケ瀬温泉 木地屋。

Gパークという陸上競技場も備えたスポーツ広場の一画にあり、この宿はスポーツ合宿などにもよく使われている。

階段使用のない1階には一部屋しかなく、この101号室を予約したが、部屋の戸を開ければそこはロビー兼日帰り入浴客の休憩所。

「なんだか落ち着かない」と、相方は言うが、戸を閉めれば問題ない。

部屋の戸を開けるとこの光景。

完全にビジホ仕様の洋室。

冷蔵庫、電気ポット、ウォシュレットのトイレ完備。

お茶のティバックが2つだけ、冷水の用意無し・・・と、きびし~ぃ。

バスも付いているがアメニティは最低限のものだけ。

いちおう温泉なので、さっそく風呂へ。

脱衣所や浴室共に暑い。

少々塩素臭を感じる。

それもそのはず、源泉温度は23.4度の冷鉱泉、循環は仕方ないだろう。

この辺りに温泉地はなく、移動の距離的にもこの宿がベストだった。

立ち寄りで入浴している人も多い。

湯は無色透明、味も香りもないが、PHが9.3もあるのでつるつるとした浴感はある。

風呂は6:00~23:30 (4月~9月) 6:30~23:30 (10月~3月)

椎葉村を走る国道265号線、細い山道に自然と下腹部に力が入ったのだろうか、下腹部が筋肉痛。

温泉で癒そう。

源泉名:森林教育の森(ごかせ温泉) 湧出量:65.6L/M PH=9.3 の アルカリ性冷鉱泉

3月末に九州へ行った時の話です。

九州、ほとんどの地域は走って見ているが、椎葉村へはまだ行った事がなかった。

で、一房ダムで桜を見た後椎葉村へと向かう。

予想はしていたが、やはり国道265号線はくねくね、1車線~1.5車線の山道だった。

この辺りは明るいが、日陰の暗い山道を延々と走るのは辛かった。

五木村でも聞いたが、平家の落人は追われ追われてこんな山中に身を隠したのだろう。

道がつき車で走っても大変な場所にある椎葉村。

椎葉村といえば鶴富屋敷だが、お屋敷見学はやめて鶴富屋敷で昼食を頂く事に。

ここは宿泊も可能だが、昼食だけとる事も出来る。

単品の蕎麦もあるがここは奮発して「鶴富京膳」を注文。

この一食で30種類も摂れるだろうと思わせるヘルシーかつ豪華な野菜膳。

これで1160円(税込)は安い!

生で食べる事が少ないが、宮崎のキンカンは大きくておいしい。

ぜんまいも太い。

全体に少し塩辛い味付けが残念だったが、いろんなものを食べられ満足。

すぐ横には鶴富姫の墓もある。

近くに重要伝統的建造物群保存地区に指定されている利根川集落があり、是非見てみたいと車を走らせる。

裏山と平行に民家と石垣が横並びになって、周辺の山々と美しく調和している。

現在11世帯が生活されているという静かな集落だった。

もう定年退職したのかな?それともまだ現役で今日はお休みかな?

きっと野山を駆け回り活躍した事だろう。

利根川集落を奥に走り、国の天然記念物の「大久保の大ヒノキ」を見に行く。

道案内の看板に導かれ駐車場へ。

一番近くの民家の広い庭が駐車場にあてられ、トイレも完備。

樹齢約800年、高さ32m、根回り9.3m、無数の幹が主幹にからみつき、その幅は東西32m、南北30mに及ぶ。

案内板によると、ヒノキは「火の木」の意味で、古代ヒノキをこすり合わせて火を得たところから名がついたらしい。

利根川神社境内にあるこちらも国の天然記念物「八村杉」。

樹齢約800年、高さ54m、根回り19m という巨木。

椎葉村の巨木を訪ねた1日。

みやまの風呂は男女別の内湯のみ。

露天風呂があるなら夏はアブに悩まされるかもしれない。

カランは5ケ所、湯船は4人も入ればいっぱいの小さなもの。

夜は紅茶色に見えたが、朝、明るい光のもとでは濃い緑色に見える。

細かな泡と一緒に源泉がほとばしり出る。

湯は40度ほどのぬるいめで長く入ってられるが、よく温まる湯で、湯上りもポカポカ。

掛け流しになっているので、気持ちよく入っていたが、朝の光のもとでは湯の花だけではない浮遊物が見える。

換水頻度が気にかかる。

毎日湯を入れ替えているなら、あの湯アカのような浮遊物はないのでは・・・と、素人は思う。

入浴目線で入り口方面を見ると。

浴槽と洗い場の間にパーテーションがあり、その下へ浴槽から湯がこぼれ出る。

アメニティはせっけんシャンプー系と環境に優しいが、使い慣れない相方は「髪がバシバシ」とこぼす。

オケに少々の湯を入れ、そこへリンスをポタポタ。

そのオケの湯でリンスするんよ・・・と、言っても「アカン」と。

脱衣Boxの横に鍵がかかる貴重品入れが、各Boxに付いている。

ちなみに部屋に金庫はなかった。

コスパは良くないし、ホスピタリティも良いとは言えない。

これなら6畳と狭くトイレは共同だが、本館のキッチン付の部屋に泊まり、別館と同じ内容の夕食を頼めば@10300(2名一部屋)と

別館に泊まるより6000円近く安く泊まれるので、次回泊まるような事があれば、この本館でいいかな。

チェックアウト時、ご主人はもとより女将と大女将も見送って下さった。

この宿の大きな魅力は、経営者一家のお人柄かもしれない。

源泉名:板垣1号 PH=8.0 温度:43.7度 成分総計:764.3mg/Kg のアルカリ単純泉。

食事は1階の部屋に用意された。

別館は2階に2室、1階に3部屋の全5部屋。

この日、別館は2組だけだったのかな?それぞれ1階の部屋が食事処として使われていたようだった。

時間になると(18:00or18:30)部屋に電話がかかり階下へ下りて行った。

食前酒はブルーべリー酒。

うるいの酢みそ掛け。

フキ、高野豆腐、タケノコなどの煮つけがお皿からはみ出さんばかりに。

岩魚のみじん粉揚げは頭からパリパリ。

添えられたサツマイモの揚げ物。

みじん粉って何だろう?

もち米を蒸して乾燥させ粉にしたもの・・・だった。

道明寺粉と同じか?

空也蒸し。

ここ川渡の米と水で作られた「雪渡り 友酔」。

大根餅。

初めて食べるが大根はあまり感じなくて、磯辺巻の餅を食べているようだった。

じゃがいも団子の中に鶏ミンチをい込んだ「鶏まんじゅう」。

キノコあんも味が良い。

エビ、銀杏、まいたけなどが入った熱々の飛龍頭。

おふくろの味のオンパレードだが、作り込まれたものらしく味は抜群においしい。

もう1本呑みたくなり「しぼったまんま」という冷酒を。

薄濁り、フルーティなお酒で、これは気に入り道の駅で見つけて買って帰った。

メニュー以外の「干し柿の天ぷら」が供された。

この汁ものの「まんじゅう麩」には驚いた。

まんじゅう麩そのものを初めて食べるのだが、麩とはいえ凄いボリュウムがあり、うまい出しを吸っていて本当においしかった。

新潟県でまんじゅう麩を見つけ買って帰り自宅でもやってみたが、出しがイマイチなのと初めて食べるものなので家族には不評だった。

〆は五穀米と白米のおむすび。

大根餅、まんじゅう麩などでお腹がいっぱい。

おにぎりは一つしか食べられなかった。

デザートはグレープフルーツのゼリー。

器も料理によく合う土ものでなかなかセンスがいい。

朝食は通常8:00~だが、少し早めてもらい7:30から夕食と同じ部屋で。

懐かしいおひつ。

全て用意されていたので味噌汁は少々さめていた。

紫蘇巻きは近所の北浦さんが作られたものだろう。

チェックイン後「あ・ら・伊達な道の駅」 で買って帰るが、食べ慣れない大阪人にはこれも不評。

ぴかぴかご飯はおしかった。

笹かも、あまり好きじゃないけど、このように青紫蘇とカツオ梅(?)が挟んであると、珍しくておいしく頂いた。

食後にコーヒーが運ばれた。

食事は女将と大女将が中心に作っておられるのだろうか、家庭料理の延長のような料理で、少し頑張れば私にも出来るかな?

しかし、どれも関西人が食べても塩辛い事はなくおいしく味付けされていて、食べてほっとする料理ばかりだった。

弘前でのビジホ2泊の後は、ゆっくり を楽しめる宿に泊まろう・・・と、やって来たのは鳴子温泉郷の川渡温泉。

を楽しめる宿に泊まろう・・・と、やって来たのは鳴子温泉郷の川渡温泉。

桜はすっかり花落とし、河川敷の菜の花はまだこれから・・・かな?

川渡温泉街から少し山の方へ行った所にある「山ふところの宿みやま」が今宵の宿。

かねてより一度泊まってみたいと思っていた宿だった。

茅葺の建物の横に宿の本館があり、本館の2階は自炊にも適したキッチン付の部屋が5室。

この本館の客室にはトイレは付いていない。

トイレ付の別館は、玄関を入りず~っと右奥にある。

登録有形文化財に指定されている母屋は今も経営者一家が居住しておられる。

別館の2階、10畳間に通された。

室内は金山杉をふんだんに使った部屋に余計な飾りはない。

むしろ殺風景な感じすらする。

窓の外には雑然とした裏庭が広がるがこれは屋敷林。

部屋の入り口方向を見ると。

戸の向う、左手にウォシュレットのトイレと洗面所が一つになっている。

浴衣ではなく作務衣で、宿の主人が身の丈に合ったものを用意して置いていかれた。

広縁に椅子が一脚あるがテーブルはなく、丸い座布団が2つ。

最初、なんとなく落ち着かない気がしたが、ここにはこの円座がよく似合うような気もした。

出来ればトイレと洗面所は別になっていればいいのに・・・。

アメニティ、ドライヤーもない。

煎茶がおいしい。

ティバックが置かれている宿が多くなり、茶葉の入れ替えには便利だが味はイマイチなのが多い。

久しぶりにおいしいお茶を飲んだ。

ただしポットは電気ではなく、ポットの湯の入れ替えもない。

冷蔵庫も部屋にはなく、宿の大きな冷蔵庫を使わせてもらう。

本館の部屋には冷蔵庫もあるようで、次回泊まる事があれば、リーズナブルな本館で良いと思う。

布団は凄く寝心地が良かった。

特に枕が良くて、同じ枕を買いたい気分になった。

宿ご自慢のラウンジに静かな音楽が流れる。

夜もふけたラウンジ。

ラウンジは吹き抜けになっていて、時々覗いたが人が座っている様子はなかった。

もっとも座っている人が居れば上から覗けないが・・・。

ラウンジから裏庭へ出て行ってみる。

ニリンソウ・・・か?

キクザキイチゲなどの山野草がアチコチに咲いている。

ショウジョウバカマかな?珍しい色合い。

翌朝の早い時間に宿の回りを歩いてみた。

今が盛りと咲くスイセンの横にうっすら霜を被ったスギナ。

東北ではツクシは食べないのだろうか?アチコチでツクシを見かけ、スギナもたくさん見かけた。

宿の隣家の庭も春真っ盛り。

多種の花木があり、よく手入れされていた。

何度も弘前へ行ってながら、ここ!という食事処を知らない。

一軒リサーチしていた店へ行ったが、あいにく休み(定休日ではなく)だった。

それでは・・・と、やって来たのは「日本料理プリンスさくら亭」。

その向かいには弘前プリンスホテルがあり、そのホテルの食事処だった。

弘前プリンスホテルは、あのプリンスホテル系列ではない。

「さくら膳 八重桜」1940円也を注文。

品数も多く、味も良い。

デザートはさくらアイス。

冷酒「じょんがら」を1本呑んで、二人で4500円程。

満足でした。これから弘前に来た時の定番にしよう。

お気に入りのパン屋がある。

みちのく銀行を曲がった所に目立つ建物の「石田パン」。

正式名称は「ブーランジェリー イシタ」、どちらが正式か分からないが石田パンの方が覚えやすい。

地元民がひっきりなしに来店し買って行く。

食パンはちょっと私の好みじゃなかったけれど、菓子パンの種類は多く、どれを買おうか迷ってしまう。

日曜日が定休日で開店は7:30 TEL0172-32-3515

以上2軒、弘前のお気に入りでした。

弘前では2泊。

桜を見に行くのは夕方と早朝なので、昼間は観光にあてるが、何度も来ている青森、ほとんどの観光地は見てしまっている。

桜が見ごろになっている県内でどこかもう1ケ所桜を見たい。

そしてまだ入った事のない浅虫温泉の湯に浸かりたい。

と、いう事で選んだ行先は、野辺地の桜名所「愛宕公園」へ。

この日、桜はまだ満開ではないし平日なので訪れている人も少ない。

モダンな噴水の手前には新芽を出したアジサイ。

明治時代に町を一望できる高台に造られ たという事で、桜越しにむつ湾が望めた。

海からの風が強いのか、鯉はこちらが思うようにはなびいてくれない。

本州最北限に咲く樹齢300年のエドヒガンがあるというのを、この記事をアップする時に知った。

あぁ~、どれだったんだろう。リサーチ甘いなぁ。

こいのぼりと噴水に桜・・・なかなか雰囲気の良い公園でした。

浅虫温泉街はひっそりと言うより寂れかげん。

改装中の辰巳館で入浴。

建物はかなり年季が入っている様子。

500円支払い、誰も居ない静かな風呂へ。

岩風呂の内湯の向うに露天風呂が見える。

シャコ貝の湯口は海辺の温泉らしいなぁ。

入浴目線で入り口方面を見る。

湯は無色透明で源泉掛け流し。

口に含むとかすかな塩味。

雰囲気の良い露天風呂へ出てみる。

とうとうと流れる滝も温泉か?

残念ながら温泉はこちらの湯船だけ。

しかし滝の水はなんとなく温かい。

何の石だろうか?大理石?

足湯があり「麻綿の湯」と書いてあるのか?

もしかしたらこれは宿の独自源泉か?と、期待したが、湯船に注がれる湯と同じ浅虫温泉配湯泉のようだった。

野辺地を後にし国道4号線を浅虫温泉に向けて走っていると、大きな施設が目に入り、ここで昼食。

平内町にある「ほたて広場」。

1階にはホタテや地元野菜、土産物を売る販売スペースがあり、片隅にレストラン。

小さなホタテが海水を噴きながら飛び跳ねる。

殻付きのホタテが売られているが、旅の途中ではこれを買うのは無理。

うどん、丼物などの単品もあるが、ここではホタテをたべなくちゃ。

ホタテを使ったメニューは、↑ の「活御膳」だけ。

1階のレストラン席はいっぱいで、展示スペースである2階へ上げるように言われ、殺風景なテーブル席で頂く事に。

そのまま刺身でも食べられるホタテを野菜と共に焼いて3種のソースでいただく。

さすがにホタテは肉厚で甘味がありおいしい。

ご飯はお寿司にしてあるが、酢が効いてないし、大きいので持て余す。

ホタテフライや串焼きなど、もっとホタテを使った料理を取り入れて欲しいと思った。

風呂場は1階と最上階の8階にあり、チェックイン時、女性は1階の「べに花風呂」。

さすがにパウダーコーナーも広い。

シンクの色が多種。

アメニティはよく揃っているが、メイク落としはなかった。

バスタオルは風呂場に用意されているが、浴用タオルは部屋から持って行かないといけない。

1度入浴して、たった1度だけ使って洗濯・・・というのは、なんだかもったいない気がする。

どうせなら浴用タオルも風呂場にあれば、全くの手ぶらで風呂へ向かえるのだが。

ほとんどの戸は自動扉。

露天風呂でふっと塩素の匂いがしたような気がする。

普通、内湯で匂うものだが・・・。

Jのふれこみでは源泉掛け流しになっているので、塩素臭は気のせいかな?

こちらは樽風呂から一段下がった所にある舟形の湯船。

さしずめ最上川を下るべに花を積んだ船をイメージしているのだろう。

船に浸かりながら内湯を眺める。

湯は少々ぬるいめで、ゆっくり入ってられ、この湯船が一番気に入った。

こちらは内湯。

奥に零下5度の低温サウナ「かまくらサウナ」があり、ものは試しと入ってみたが、低温どころではなく飛び出した。

浴室の奥からの眺め。

木枠の湯船は、かまくらサウナ用かな?

浴槽は熱いめとぬるめに分かれている。

湯に特徴は乏しい。

シャンプーバイキングがあったが、特に使ってみたい銘柄はなく、カラン前に置いてあるポーラ製で充分だった。

翌朝女性用になる8階の展望大浴場「蔵王」。

部屋が8階だったので、こちらはうんと近い。

脱衣所の天井が凝った造りになっていた。

夜明け前の大浴場。

入浴可能時間、朝は4時から、晩は1:00まで。

1番乗りだったのかな?

露天風呂はこの1ケ所だけ。

展望風呂というだけあって眼下に上山市内が一望できる。

塩素臭を感じたのは気のせいではなかった。

Jのふれこみでは源泉掛け流しになっているのに・・・。

「源泉掛け流し」という言葉が独り歩きしているのだろうか?

それとも源泉掛け流しの湯船もあるから、掛け流しとうたうのだろうか?

できる事なら浴槽毎の源泉使用状況を表示してもらいたいものだ。

評判の良い大旅館、館内のいたる所に生花がいけられ、女性客を意識した宿作りをされている。

リーズナブルな料金で泊まったが、ホスピタリティに文句はないし、料理もおいしい。

ただ、やはり完全な源泉掛け流しを求めたいのだが、無理かなぁ。

いや、むしろこれだけ多くの人が入浴するとなったら塩素消毒されている方が安全なのかもしれない。

夕食は館内に何か所かある食事処で。

チェックイン時に案内されるが、間違わないようにたどり着かないといけない。

多分、同じ料金帯の客が集められているのかな?

梅酒の食前酒、さくらんぼの塩漬けが入ったお漬物などが並ぶ。

黒い二段重を開くと。

先附の右上の冷汁、貝柱のだしがよく効きおいしかった。

具は高野豆腐とこんにゃく。

じゅんさいの酢の物は、好みでスポイトの中の二杯酢(三杯酢かも?)を添加していただく。

アイデァはいいけど、料理にそぐわないスポイト。

お重の二段目にはお寿司3種類。

赤いネタはさくらんぼ。

兜のふたをとれば焼ものとずんだ豆腐。

すき焼きが変わっている。

細切りにした野菜の上に肉を乗せ、ゴマ味噌だれの割りしたをぶっかける。

米沢牛という事で、柔らかくておいしかった。

そして生卵ではなく温泉玉子にくぐらせて頂く。

これは山形流の食べ方なんだろうか?

初めての珍しいすき焼きだったが、これはいける。

牛肉で野菜をくるんで食べたのだが実においしかった。

刺身はいただけない。

山形名物の芋煮だが、大きい小芋がごろごろ。

いっぺんに満腹。

蟹風味の茶わん蒸しにはオマールエビのソースがかかる。

売店でも売られている窯プリンは濃厚で甘さ抜群。

夕食後ロビーで大太鼓のライブあり、台湾からの客が喜んでいた。

部屋に戻るとフルーツが届いていた。

夜のフルーツは禁止されているので、これらは全て相方のお腹に納まった。

朝は大きな会場でバイキング。

パンがおいしく種類も多い。

一つずつ全種類を食べてみたかったが無理。

おかずも多種類。

揚げたて熱々の天ぷら大好きなので朝からでもいただきます。

あまり好きではない「だし」、ほとんどきゅうりだったが、昆布出しが効いているのかトロトロでこれならおいしい。

料理は郷土色がよく出たおいしい内容だった。

弘前入りの前日は上山温泉「古窯」に宿泊。

ハイクラスの宿なので、普通のプランでは二の足を踏むが、日にち限定のリーズナブルプランがあったので、これを利用して宿泊。

上山温泉の中でも葉山地区に建つ「古窯」、建物は聳えている。

玄関前には仲居さんが待機し、駐車場に車を停めるとすかさず「いらっしゃませ」と・・・。

これ、苦手で「荷物の整理があるので・・・。」と、やんわりお断りして玄関前で待機してもらう。

さすがにロビーも立派。

たいていの宿、ロビーに座る客を見かける事は少ないが、宿にとっては特別豪華にしつらえる応接室。

改築中に敷地内から奈良時代の窯跡が見つかり、それを機に宿の名前を「古窯」に変えられたとか。

今も土産物売り場の奥に窯跡を見れるようにしてある。

窯にちなんで楽焼の絵付けコーナーがあり、廊下には有名人の作品が展示されている。

1階の大浴場近くに大変立派なトイレがある。

女性用のトイレで個室は5室だったかな?

壁面のタイル、便器、手洗いのシンクが各部屋毎一色に統一されている。

そしてテレビ付。

こちらは、べに花色かな?

パウダーコーナーには仕切りが欲しいところだが・・・。

男性用はどんな造りだろうか?

こっそり男性用を覗いてみたが、全くフツー。

部屋は8階の10畳間。

いつも予約時、「階段使用の少ない、風呂場に近い部屋で・・・」と、ひとこと書き添えておくが、これ程大きな宿なのでエレベーターに一番近い部屋をあてがわれた。

2畳ほどの広縁に椅子とテーブル。

部屋に入ると風呂と洗面所。

ウォシュレットのトイレは反対側。

冷蔵庫は空きスペースがなく、飲み物も少々高いめ。

洗面所にシンクが2つ。2つ要るだろうか?

アメニティは紳士用のも有り。

浴衣は2枚使ってもよいらしく、男性用には各種サイズが揃っていたが、Mサイズは1枚だけしかなかった。

まぁ、1枚でよいのだが。

仲居さんがお茶を淹れてくれる。

なんと、お茶の葉は客毎に煎茶と番茶の真空パックされたもので、写真のように「お茶封切カッター」が添えられていた。

こんなサービスは初めてだが、お茶はそんなにおいしいとは感じなかった。

おいしかったら残りを持って帰ったかもしれない。