新鮮な魚買って帰るならここで・・・と、洋々閣の仲居さんに教えてもらった

産栄市場へやって来ました。

釧路の和商市場などをぐんと小さくした感じで、魚屋さんが数軒並んでいます。

宿もレストランもそして一般人も、ここで魚を買うようです。

活きの良さそうなものばかり並んでいましたが、なま物は諦めました。

産栄市場がある中町の商店街、朝市を思わせる雰囲気です。

新鮮な野菜が並んでいます。

買って帰りたいけど、車じゃないし・・・。

新物の銀杏を2袋だけ買いました。

そして、川島のざる豆腐も・・・。

豆腐ソフトも売っていて、店の前で食べている人がいました。

私も食べたかったけど、列車の時間が迫っている。

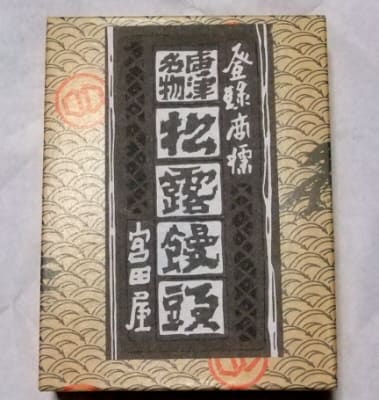

唐津土産といえば「松露饅頭」。

いつもは、大原老舗の松露饅頭を買うのですが、今回は、「宮田屋」の松露饅頭。

シャッター街と地元の人が言う、寂しい呉服町商店街に店がある。

「松露饅頭」は、ここ宮田屋の登録商標で、「大原老舗」は、それを借りているらしい。

松露饅頭といえば「大原」だと思っていたが、元祖のような店があったのだ。

大原のよりは、皮がや厚め。

アンコも少々甘い。

私は、こちらの方が好きだなぁ。

こちらは、開花堂のさよ姫。

洋々閣さんのお迎え菓子に使われていた。

和三盆を使った干菓子で、海のそばらしく貝を形どっている。

どちらかと言えば、歯ごたえがあり、虎屋の落雁のように、

口の中で溶けてしまうような事はない。

福岡空港から伊丹へ。

国東半島上空から瀬戸内海へ出、今治から高松上空を飛ぶ。

薄い雲がかかっていたが、下界はよく見え、↑の写真は来島海峡大橋。

こちらは、鳴門海峡大橋で、奥の陸地は淡路島。

洋々閣さんに泊まるだけが目的の旅だったが、焼き物好きには

唐津は楽しい町だろう。

私は、どちらかといえば、唐津焼きは、あまり好きではない。

それに、いいなぁ・・・と、思うものは、凄く高い。

寂しい街だなぁ・・・と、感じた。

呉服町商店街、今日は休みなのか?と、思ってしまうほど閉まっている店が多い。

朽ちかけたような空き家も見られる。

もっとも、大都市だって、そういう空き家は増えているだろうが・・・。

もうすぐ唐津くんち。

この時ばかりは都会へ出ている若者も戻って来、観光客であふれるだろう。

唐津くんち・・・行かない事にしました。

飛行機、早割りで予約していたので、キャンセル料金半額は痛い。

こんなので儲けるのか航空会社。

町の中、あちらこちらから唐津城が眺められる。

松浦川にかかる城内橋。

お茶碗窯通りは、唐津焼き(?)のタイル敷き。

中里太郎衛門窯房。

すっごい入りにくそう。

で、入らず、写真だけ。

海の方へ続く石垣の散歩道。

左手の自転車は、「アルビノ」で借りた、レンタサイクル。

無料です。

突き当たりは海。

前回も見学に行った「旧高取邸」へ。

凄いです、ここ。

唐津の宝です。

炭鉱で財を築いた「高取伊好(これよし)」の邸宅。

2300坪の敷地に居室棟と接客用の大広間棟が建ち、立派な能舞台まで作られている。

町屋に能舞台が現存するのは、日本中でここだけらしい。

杉の板に描かれた「杉戸絵」が72枚。

100年以上も前に描かれたものだが、今も色鮮やか。

ほこりを払っただけで、加筆されていないとの事で驚く。

パンフには「石炭王の美学に迷い込んでみる」とのキャッチコピー。

確かに、その通り。

意匠を凝らした欄間、タガヤサンなど珍しい木の床柱・・・。

ず~っと、係りの人が案内してくれます。

見終わるまで1時間ぐらいかかったような・・・。

唐津神社横にある「曳山展示場」へ。

11月2日から始まる唐津くんち。

その準備で水主町の「鯱」が表に引き出されていました。

こちらも準備中の、中町の「青獅子」。

「やま」が勢ぞろい。

くんちの様子がビデオで流れる。

唐津くんち見に11月3日に再び唐津へ来る予定だが、このビデオを見ていたら

もう、いいかなぁ・・・と、いう気持ちになってしまった。

木綿町の「武田信玄の兜」。

元治元年(1864年9に作られた。

今回、飛行機で福岡入り。

福岡空港から地下鉄+JRが相互乗り入れし、唐津までは乗り換え無しで1時間30分程。

便利といえば便利なんだが、JR筑肥線に入ってからが長い。

そして、列車の席は通勤電車の横長。

この席に1時間30分は、凄く長く感じて、唐津到着が待ち遠しかった。

唐津くんち、やめようかなぁ・・・と、思う一番の理由は、この列車。

きっと、当日は、えらく混むだろう。

夏の五所川原が頭に浮かび、くんちはとりやめる方向。

部屋から眺める夜明け。

朝食は、庭に面した食堂で。

ほんのり味がついた麦がゆも並びますが、おかゆが苦手なら最初からご飯で。

もちろん、唐津といえば、川島のざる豆腐。

自宅用に買って帰りましたが、重かった。

味噌汁、前回は、大ぶりな椀に具もたっぷり、だしもしっかり・・・と、えらく感激。

味オンチなダンナでも、あの味噌汁はおいしかったと、今でも言う。

今回も期待したのですが、いろいろな具が入ってる訳でもなく、なんとなく拍子抜け。

思い込みが激しいと落胆も大きいです。

でも、豪華な朝食でした。

全般的な味付けですが、大阪人の私には、もう少し甘みがあれば・・・と、

何度か思いました。

左右に男女の浴室が並びます。

床は、なまこ壁に見る平瓦を敷き詰めたような感じで、これは大好きな意匠。

冷水が用意され、湯上りの休憩場所になっている。

浴室に比べると、随分広い脱衣所。

アメニティも揃っている。

細やかな心くばりが見られる。

温泉ではない、麦飯石温泉。

蛇口をひねれば熱い湯がほとばしり、湯船からあふれ出る。

塩素臭のする循環風呂よりはずっと気持ちが良い。

チェックアウト時、頂いた手作りの根付。

いろんな柄の中で選んだのは「虎」。

今年は残念でした。

今年も・・・かもしれないけど。

洋々閣さんは、12軒の宿で構成する「世界宿文化研究学会」に所属しておられる。

12軒、そうそうたる宿ばかり。

日本で泊まるならこういう宿を・・・と、いうコンセプトらしいが、

洋々閣さんは、まさにその趣旨にふさわしい宿だと思う。

少し残念だったのは、部屋のポットは電気ポットではない。

部屋に冷蔵庫はない。

ビールの自動販売機がなかった。

朝もコーヒーは出ない。

それらを含んだ上、部屋にトイレがないりーズナブルな料金の本館での宿泊、

お勧めです。

別室にて夕食が始まりました。

向附のアジ。

タレとからめていただく。

先附は、もって菊と菊菜のごまあえ。

一人だけしゃぶしゃぶを頼んでいたのですが、出てきた肉を見て驚きました。

思わず、これで一人分?って聞いたほどです。

佐賀牛がたっぷり。

200gぐらいはあったんではないでしょうか?

女将お手製の秘伝タレに、にんにくのすりおろしたものとネギでいただきます。

真っ白な磁器にきれいに盛られたお刺身。

鯛、車えび、ウニ、ひらまさ、イカ、サザエと豪華版。

松茸のすましじる。

おいしいお吸い物でした。

あらかぶの煮付け。

大きなあらかぶで、ころっとはずれる身は柔らかく、鮮度の良さがうかがえる。

冷酒は片口で。

栗のスライス、その下に鰆の蒸し物。

栗は歯ごたえのある硬さ。

鰆はとろけそう。

栗がじゃまをしているような気がして、ちょっといただけない。

洋々閣さんの食事は、味もさることながら、使われている器を見るのも楽しみ。

今回、一番気に入った器です。

え~っと、どこの窯だったっけ。

サザエのすり身を揚げたもので、これはおいしかった。

これもいい器ですが、前回も使われていたなぁ。

粕漬けの瓜と人参、白菜、きゅうりのお漬物。

どれも、おいしいお漬物だった。

新米の佐賀米、スズキのころっとした切り身が入った赤だしで〆る。

おいしかった。

しかし、一度目宿泊ほどの感激はない。

一度目は、一番安い宿泊料金で泊まった。

古い建物で、トイレは共同。

今回、ちょっと高い宿泊料金にした。

宿泊料金によって、素材が変わるようだが、前回の食事内容で充分だと思った。

多分、この部屋で夕食をとったと思う。

朝に写した写真。

唐津へ行って来ました。

目的は、洋々閣さんに宿泊する事。

前回泊まった折、ちょっとしたいきさつがあり、もう一度泊まりたいと思っていたからです。

御影石(だろう)を敷き詰めた素晴らしい玄関。

談話室を横に見ながら部屋へと。

今回は、バス・トイレ付きの部屋・・・。

花守がおられるとか、部屋に活けられた花も素晴らしい。

12畳の和室。

座り心地の良い籐の椅子。

ユニットバスが付いていたが、結局大浴場へ行き、一度も使わなかった。

大浴場、温泉ではないが、やはり日本人、大きな風呂が気持ちいい。

お迎え菓子は、「開花堂」のさよ姫。

和三盆を使ったお干菓子。

部屋の緑茶がおいしい。

私にとって、おいしい緑茶が出る宿は評価が高くなる。

部屋の窓からは庭園が望める。

右手、松の木横の部屋が夕食の食事処となった。

普通は部屋食。

歩いた後の温泉は格別。

湯が体にしみわたる。

お亀の湯、多勢の入浴客で賑わっていました。

もっぱら源泉風呂に浸かっていたが、時間が経つにつれ少々、汚れてきたみたい。

広い駐車場も満車。

道路に入庫待ちの車がズラリ並んでいる。

3連休の最終日、お天気も良い、すすきも見頃を迎えた。

一番混雑する時でしょう。

朝早くから出て来て正解。

予約しておいた一如庵へ向かいます。

3度目の「一如庵」ですが、2度目は売り切れで食べられなかった。

したがって、食事をするのは2度目。

あの1度目の感激が再び味わえるかどうか?

楽しみでもありました。

予約しておいて良かった。

私のすぐ後から来た予約無しの客は、1時間ぐらい待たされるという事で帰って行かれた。

縁側に作られた席につく。

ガラスの天板の下に、ガラスの水盤。

白い彼岸花が浮かんでいた。

席から眺める、入り口。

炭俵の横がトイレ。

トイレには、小さなタオルのハンカチが積まれ、これで手を拭き使用後は、カゴの中へ・・・。

貧乏性の私、なんだかもったいなくて使えない。

初めて来た時は、テーブルや座椅子はなく、脚付の膳で食べたものだが、

数年経つうちにすっかり装いも整ったみたい。

以前は、ご主人と奥様できりもりしておられたが、今日はスタッフが2人増えている。

私の背後、ここも縁側だが、客席にもなるのだろう。

しかし、店内のインテリアのセンスの良さには感心させられる。

そのセンスの良さは、料理にも表れ、野菜が見事に変身し、繊細で美しい料理になっている。

床の間の掛け軸代わりに掛かる赤い帯、棚には豪華な茶器セット。

思わず、持って帰りたくなった。

お茶、柿茶かな・・・?と、思ったが、ほうじ茶だった。

薄い・・・。

注文したのは、野菜料理が付く一の膳1800円也。

まず運ばれてきたのは、揚げ湯葉と松茸のお吸い物。

松茸、初物でした。

揚げた湯葉のアブラが椀の中でキラキラ光る。

見ようによっては美しいかもしれないが、やはり味のじゃまをしているような気がする。

続いて野菜料理の3種盛り。

ゴマたっぷり付けて揚げたさつまいも。

その後ろの蓮根は甘辛く味付けされていた。

しめじのマリネ。

何かハーブが使われ、良い香りがするが、何のハーブか分からない。

はぁ、花の名前も分からないし、香りも分からない。

エリンギのお寿司。

上品に仕上がっています。

つゆとワサビが運ばれてきて、ちょっと驚く。

銅製だろうか?4センチ四方の皿にワサビがのっている。

薬味はこれだけ。

色のコントラストもきれい。

蕎麦ちょこは真っ白な磁器。

野菜三種盛りは、骨董を思わせる染付け・・・。

器にも凝っておられるなぁ・・・と、こちらも嬉しくなる。

いよいよ蕎麦が運ばれてきた。

蕎麦を盛っている器は、ありきたりでちょっとがっかり。

もう少し、サプライズが欲しい。

更科の色に近い10割蕎麦。

繊細な手仕事のあとが見てとれる仕上がり。

つゆは、カツオの香りがたつさっぱり系。

通の人に言わせれば「かえしが出来ていない」と、言うのだろうか?

そば粉を溶いた蕎麦湯が一人前づつ。

三口ほどの玄米小豆ごはん。

炊いてから4日寝かせた・・・とか。

香の物も上品に。

蕎麦だけならわざわざ食べに来ないだろう。

やはり魅力なのは、あの野菜料理。

一度目ほどの感激は感じなかったが、手間をかけ、すっきり、おいしく仕上がった野菜。

自分でも出来そうな気がするのだが・・・。

店の中で売られていた小銭入れを買う。

古布のパッチワークで思わず衝動買い。

そういえば、1度目訪問時買った飯茶碗、少し欠けたけど今も愛用している。

蕎麦「一如庵」

奈良県宇陀市榛原区自明1362

西名阪針インターから国道369号線曽爾高原へ向けて走り20分程。

0745-82-0053

昼:11:30~14:30

夜:17:00~20:00(要予約)

定休日:火曜日・第1・3月曜日

一の膳、予約しておいた方がよい。

浮島湿原を後にして旭川へ向かう。

旅の〆は、旭川ラーメン。

蜂屋本店へ行くが、本日定休日。

なら、五条創業店へと・・・。

駐車場はあるが、どうやら満車のようで、道路でしばらく待機。

従業員さんが誘導してくれるので、狭いながらもスムーズに入出庫している。

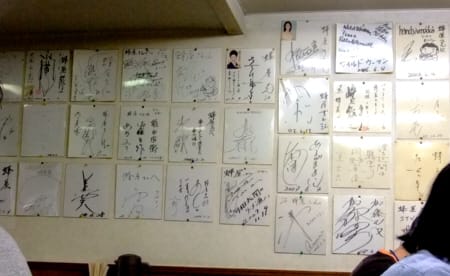

何の飾り気もない店内の壁に、サイン色紙がずらり貼られている。

ダンナが注文した味噌ラーメン。

私は、チャーシューいっぱいの豚骨ラーメン。

チャーシューの上には、おろし生姜がのっている。

寒い旭川、この生姜が体を温めてくれるのだろう。

味はこってり濃厚、麺は細い目のストレート。

はぁ、おいしかった。

昼食時とあって、サラリーマン、旅行者・・・次から次ぎへと客がやって来て行列を作る。

それをさばくのは、厨房で最後の仕上げをしているマスターと思しき男性。

麺を丼に入れ、スープを注ぎながら「次ぎの方、そこのテーブルへ・・・」と。

もう一つ楽しみにしていたのが

道の駅「ひがしかわ」で食べるデザート。

秋だけ限定の「お月見きらり」。

少しかじってから、慌てて撮った写真が↓。

ここから旭川空港までは車で15分ほど。

レンタカー返車の時、借りる時も一緒だった

ご夫婦と又、一緒になった。

大阪からの方だから、往復共同じ飛行機。

天気は、あまりよくないものの

きれいな紅葉の写真がいっぱい

撮れたと、喜んでおられた。

長く引っ張ってきました「北海道初紅葉旅」もこれで終了です。

お付き合い有難うございました。

次回、大雪へ行く時には、1日1便しか飛ばない旭川直行便より

千歳空港発着にしなければ。

泊まりの拠点は、やはり層雲峡温泉だろう。

マウレ山荘では、ちと遠過ぎた。

そして、天気・・・。

こればかりは、どうしようもないが、出来る事なら好天に恵まれたい。

ひとっこ一人いない湿原。

名前が付いた地糖が何箇所も。

草紅葉が始まりかけています。

シダもこんなに紅葉するんだ。

大雪高原山荘で聞いた「りんどうが満開」。

確かに湿原のいたる所にりんどうが咲いているが、なんだか様子がおかしい。

正式には「エゾオヤマリンドウ」だろう。

花が開いている感じがしない。

どれも、蕾のまま枯れてきてそうに見える。

花開くと、もう少しふっくらとした感じなのだが・・・。

今年の異常に暑かった夏、それの影響なのかしら?

地糖の中に浮かぶ浮島。

晴れたり曇ったり、そして雨・・・。

変な天気でした。

30分程で湿原を後にして、車を停めた入り口へ戻ります。

所要1時間30分の浮島湿原めぐり。

今度は、滝上町の芝ザクラと浮島湿原、両方楽しめる時に来たいものだ。

北海道と曽爾高原の記事が混じりますが、旬のすすきなので・・・。

まだ夜が明けやらぬうちに自宅を出発し、西名阪の針インターから国道369号線経由し、

1時間20分ほどで曽爾高原到着。

有料駐車場へは車を停めないで、お亀の湯に駐車する。

駐車場料金600円をけちってしまったおかげで、往復40分程多く歩くようになってしまった。

600円ぐらい地元に落とすべきだと、私は思うのだが・・・。

お亀の湯の裏手に登って行く道があるのだが、標識はなく、歩き始めたものの

ホントにこの道でよいのかどうか・・・?

伐採された桧が転がる桧林を抜けると、道路へ出る。

しばらく道路を歩くと、↑の写真のような所に出て、「国立曽爾青少年自然の家」へと

続く山道を歩く。

青少年の家の手前500mは、きつい登りが続く。

やれやれ、やっと、青少年の家に到着。

ここの駐車場に車がいっぱい停まっている。

利用者以外駐車禁止なのに・・・。

すすきが一面に広がっている。

銀色の穂が風にたなびき、実にきれい。

穂は出揃っているが、まだ開ききってはいない。

お亀池の周囲をぐるりと囲む灯篭。

11/14までの毎日、17:45~21:00まで、この灯篭にあかりが灯る。

池というものの、長年の土砂の堆積で、ほとんど湿地化し、湿原植物の宝庫となっている。

↑、ウメバチソウ。

ウメバチソウの蕾。

何か分からない。

よりりんさんに教えてもらいました。

ミゾソバという花でした。

背が高く、たくさん花を付ける「マアザミ」。

このマアザミと↓の花は、たくさん咲いていた。

花の名前、分かりません。

図鑑ででも調べて、少しは知らなくちゃいけない・・・かも。

おなじく、よりりんさんに教えてもらい、ノコンギク。

お亀池から、少し、ガレ場を登る。

すぐに階段の登り。

歩きやすい道が続く。

亀山峠に到着。

観光客の多くは、ここからUターンするが、私はもう少し登ってみる。

瓢箪のような形をしたお亀池が見え、ほんの少しだけ水をたたえている。

尾根筋へ出て、初めて見えた三重県側。

せめて、ニ本ボソまで登ろうと思っていたが、10:30に開店する「お亀の湯」に

なるべく早い時間に浸かりたい。

それに、「一如庵」の予約が13:00。

ここいらでUターンした方がいいかな・・・と、下山開始。

3連休の最終日、全国的によく晴れた10月11日でした。

車を停めた駐車場にトイレがある。

このトイレ、非常によく清掃されているし、手洗いの石鹸やペーパータオルまで

置かれていて感心した。

そして、バイオトイレだと何かで読んでいて、木材のチップや削りカスが敷き詰められた

ボットンだろうと思っていたら、違っていた。

水がたえまなく循環しているように便器の中を流れている。

これもバイオトイレって言うんだろうか?

駐車場に掲げられている看板。

ここの関係する人達の手によってトイレも維持されているんだろうか?

入り口に登山届けの用紙が置いてあり、それに記入する。

今日は(9月22日)まだ誰も入っていない。

昨日は一人だけ。

20日の祝日には3組ほどが訪れていた。

観光地としては、マイナーな場所なんだなぁ。

そして、熊出没注意!

熊よけの鈴を響かせながら、いざ出発。

木のチップが一面に敷かれた林間の道を歩きます。

道標も完備。

木道の修理用の木材が置かれている。

訪れる人も多くはないだろうに、有難い事です。

入り口から1.6キロ、30分かかりました。

木道が敷かれた湿原に到着。

うわぉ~草もみじだぁ!

3連休の最終日、天気も良いので、奈良県の曽爾高原へすすきを見に行って来ました。

きれいに穂が出揃っている所と、まだこれからという場所があり

全体的には、始まりに近いかもしれません。

今週いっぱいは、充分、見頃が続くのではないかと・・・。

一汗かいた後は、「お亀の湯」で、ぬるぬるの温泉を楽しみました。

昼食は、予約しておいた「一如庵」で、野菜料理が付く「一の膳」。

そして、復路、よりりんさんのブログで知った「藤原京跡」のコスモスを見に。

耳成山を借景にコスモス畑が広がります。

凄いラインナップで充実した1日でした。

今日は大阪へ帰る日。

飛行機は、旭川発16:40と遅い。

レンタカーを返却する15:30まで充分時間はある。

それまで、どうしようか迷う。

天気は悪くはないが、晴れを保障するものでもなさそう。

宿の裏手、緑岳の登山口へ向かう。

右手に見える階段が緑岳の登山口。

緑岳に未練はあったが、宿をチェックアウトしての登山。

服装などの事を考えると面倒になり、登山は諦める事に。

昨日、天気が良ければ登ったのに・・・。

ボッケもある宿の裏手一帯は、すっかり秋の装い。

ななかまどが赤い実を付けていた。

支配人らに見送られながら大雪高原山荘を後にする。

来年、又、来るよ~。

今度は7月と9月だ。

しかし、連泊はしない。

予約は11月から始まる。

忘れないようにしなくちゃ・・・。

層雲峡に近づくと虹が・・・。

今日の行き先は、かつてより行きたいと思っていた「浮島湿原」。

大雪高原山荘のスタッフは、「りんどうがたくさん咲いている。」と、言っていた。

それは、楽しみだぁ。

旭川紋別自動車道の浮島インターで降り、国道273号線を滝上方面に5分程走ると、

右側に浮島湿原への入り口の看板が見える。

砂利道を進む事10分程で駐車場に到着。

大小の地糖が点在し、1周30分~1時間程。

駐車場から湿原までは1.6キロ。

芽登温泉を後にして、この日の昼食は鹿追にある「大草原の小さな家」で。

国道274号線沿いにログハウスのような建物。

すぐに分かりました。

田舎料理バイキング 60分 ¥1500。

背後に牧場が広がる、明るい店内。

団体さんもやって来ています。

そんなに食べ物屋がないのでしょうか?10名ほどの老婦人の団体。

なんだか汚らしい感じですが・・・。

手前は、オムライス。

どれも結構おいしく作られていますが、バイキング、そんなに食べられない歳になりました。

宿の朝食もバイキングで、結構しっかり食べていたせいもあるのですが・・・。

一口サイズのデザートを3種選べます。

どれもおいしかった。

レストランの裏手には、広大な牧場が広がっています。

コテージがあり宿泊も出来るようです。

然別湖を通り大雪高原へと戻ります。

以前、ここにある「ホテル風水」に泊まりました。

翌朝、向かいに見える「くちびる山」あたりが朝焼けに染まったのが印象的でした。

ホテル風水、温泉も良かったし、食事もまずまず、部屋もきれい。

ここでもう1泊出来たらなぁ・・・と思いましたが、それは無理な話で・・・。

北海道らしい、白樺林が続きます。

晴れたと思えば、黒い雲がやってきて雨・・・。

変なお天気でした。

シャトルバスの後ろに付き、大雪高原へと帰ります。

左手に見える通行禁止の林道は、沼の原登山口への道。

沼の原は、大雪山を代表する高層湿原で、その水面にはトムラウシ山が投影されるという。

行ってみたいなぁ・・・。

日本秘湯を守る会の宿、北海道には10軒ある。

と、思っていたが、日本秘湯を守る会のサイトを見たら8軒に減っていた。

抜けたのは、養老牛温泉とかんの温泉。

その中でまだ泊まっていないのは、鯉川温泉旅館、そしてこの「芽登温泉」。

いつも短い日程で北海道を旅するので、ポツンと離れた芽登温泉には、

なかなか泊まりにくいが、芽登温泉の湯は、どんなんだろう・・・?と、常々思っていた。

女湯は貸切だった。

手前の湯船は、43度ぐらいはありそうな熱いめの湯。

奥の湯船は、40度もないぐらいのぬるい湯。

おほっ、温冷交互入浴が楽しめる~。

湯は、透明でほんとにきれいです。

湯ノ花一つ見当たりません。

そして、こんこんと流れ出る掛け流し。

大きな窓の外に川が流れます。

うん?

この川って、あの立ち入り禁止だった川・・・?

まぁ、どっちでもいいや。

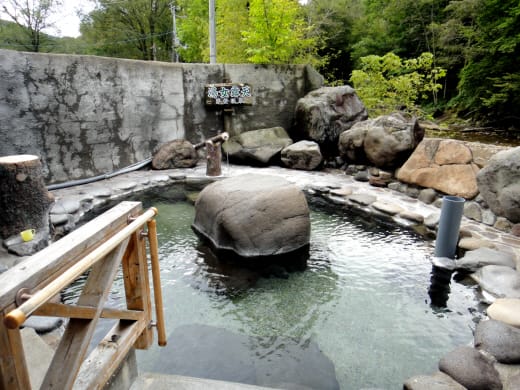

こちらは女性専用の露天風呂。

上品な硫黄臭がし、浴感はつるつる、すべすべ。

強い主張なありませんが、実に優しい良い湯です。

源泉名:芽登温泉

泉質:硫黄泉

温度:58度 湧出量:230L/M PH8.4

成分総計:271mg/Kg

立ち寄りは、8:00~20:00 ¥500

立ち入り禁止の柵について尋ねた女将さんも感じが良い。

館内は、簡素な一昔前の宿という感じ。

味の方は分からないが、時間をかけて北海道を旅する事が出来るのなら

是非泊まってみたいと思った。

その時は、この素晴らしい湯をじっくりと味わいたい。

こちらは混浴露天風呂。

女湯の内湯からも出口があるので、覗いてみました。

頭上に大きな石造りのふくろう。

この場所に陣取れば、女性は入って行き難いだろうなぁ。

この日、芽登温泉にするか、かんの温泉に行くか、又、トムラウシ温泉に行くか?迷った。

大雪高原山荘の露天で盛り上がった時、熊谷温泉ファンの女性から

「かんの温泉へ行ったが閉まっていた。」と聞き、大雪高原山荘の支配人からも

「主人の体調が良くないのか、ず~っと閉めている。」と、聞かされ

「かんの温泉」はあきらめる。

トムラウシ温泉「大雪荘」は、あのトムラウシ山の登山口。

行ってみたかったが、ここはどうやら循環らしいと聞き、ここもあきらめる。

いずれ又、この2つの湯に浸かれる時もあるだろう。

旅の3日目。

この日も泊まりは、大雪高原山荘。

1日がフルに使える日ですが、あいにくの空模様。

予定では、緑岳に登るか沼めぐりをするつもりでしたが、

雨も降っていたので、山に入るのは諦め、芽登温泉へ行く事に。

国道273号線を南下し、三国峠へ。

いました、いました!

三国峠の売店裏に置かれたエサ箱にエゾシマリスが。

忙しそうにヒマワリの種を口いっぱいに・・・。

知る人ぞ知る・・・で、しょうか。

ツアーのバスが停まり、多勢降りて来てトイレに駆け込みますが、

このリスを見に来る人はいません。

その人達に教えてあげようか・・・?

お食事中だから、そっとしておいてやろう。

三股山荘は今日もお休み。

去年も前を通りながら、早い時間なので、まだ開いていなかった。

このあたり、北海道の道の中でも一番好きです。

もっとも、全道走った訳ではないのですが・・・。

6月中頃には、このあたりルピナスの花で埋め尽くされるという。

是非、一度見てみたい。

旧士幌線跡のアーチ橋群が続く区間へ入って来た。

まだ、見ていない「三の沢橋梁」を見ようと、広い駐車場に車を停める。

ここは、「ひがし大雪高原鉄道」のトロッコ乗り場。

トロッコにはまだ乗った事がない。

「車で寝てるからゆっくり行って来て」と、ダンナが言う。

では・・・と、デジイチ片手に橋の上へ。

三の沢橋梁の上を歩きます。

横からアーチ橋が見えるのかと思ったのですが、橋の上を歩いているのです。

ぎぇ~、ヘビ!

ながい・・・ですぅ。

出て来ないで~。

オマエは、三の沢橋梁の主か?

手摺の外側にいたのですが、今にも橋梁の真ん中へ出てきそう。

ヘビを横目で見ながら慌てて糠平湖を1枚パチリ。

ヘビを刺激しないよう、しのび足で車へ戻ります。

「なんや、もう、帰って来たん?」と、ダンナが言う。

「へっ、へびが・・・。」

しまった。

「ええもんあるから、あんたも見といで。」と言えばよかった。

男のクセにヘビに弱い軟弱夫。

タウシュベツ橋梁を見たくなりました。

道路沿いに見やすい標識が建っています。

しかし、この展望台へ行くには、ここから800mも歩かなければいけません。

そして「熊出没注意」。

今日は、熊よけの鈴を持っていない。

以前の林道から入るつもりで行ってみました。

えぇ~、この先通行止め!

この林道を4キロ程走ると、タウシュベツがよく見える場所に行けたのですが、

交通事故多発とかの理由で一般車通行不可となっていました。

熊の出る道を4キロ・・・。

無理です。

実際、以前、ここへ車で行った人が、林道を横断する子熊2~3頭をみたらしい。

タウシュベツは、簡単には見れなくなってしまいました。

詳しくはこちら

芽登温泉への道は遠かった。

ナビに導かれ、牧場が連なる道を走り、やっと芽登温泉への林道に入ります。

林道脇を流れるのは「スカナン川」でしょうか?

その川へ立ち入らないように、ず~っと林野庁が設置した柵が続いています。

芽登温泉の駐車場にもズラリと柵が巡らされています。

後で芽登温泉の女将さんに聞けば、このあたりは「シマフクロウ」の生息地で

それの保護の為の策(柵)との事。

「鳥は飛んでどこへでも行く。それなのにこの柵にいくら予算を使ったか?

それよりは、荒れ放題の森を整理して欲しい、どれだけ木が倒れているか・・・。」

と、言われる。

確かに、旅行者が見ても異常な数の柵だった。

人々にも恵をもたらす川だろうに、立ち入られない。

役所仕事とはこんなものなのか?

もっとも、本格的に森に手を入れだすと、柵設置どころの金額ではすまないだろうが・・・。