書評、その他

Future Watch 書評、その他

ウーパールーパー

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

ミサイルマン 平山夢明

前に書いた「独白するユニバーサル横メルカトール」の作者の新しい短編集。「独白する…」の凄まじい世界に、「この人の作品は自分からもう読みたいとは思わない」と思ったのだが、「独白する…」の強烈な印象と、本書の装丁に惹かれて、また読んでしまった。感想は前と全く同じで、①作品の出来不出来が激しい ②あまりにも陰惨で読みたくなくなる作品がある、などである。下品であるとかモラルに反するというような感想を受け付けない力強さは感じるのだが、7つの短編のうちで、作者独特のテンションについていくのが馬鹿らしくなって途中で読むのをやめたのが2編。もう2度と読みたくないとは思うのだが、また、奇抜な装丁の新刊を目にしたら買ってしまうかもしれない。そういう意味では不思議な作者だ。(「ミサイルマン」平山夢明、光文社)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

ケン・グリフィーJr.

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

タイ・カップ

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

ひたひたと 野沢尚

名古屋出身の野沢尚の最後の作品集で未完のプロットが収録されているということで読んでみた。彼の作品は、「破局のマリス」「リミット」「砦なき者」等を読んだが、最も印象的だったのは、やはり傑作の誉れの高い「深紅」で、その最初の数十ページの息の詰まるような描写には心底驚いた。私の場合、彼の作品への期待は、あの数十ページのような文章にもう一度出会いたいということに尽きる。本書でも、彼独特の重苦しいが一気に読ませるという特徴が最後まで健在であったことが確認できた。しかし、やはり短編であるということで、筆が急いでいるなと感じてしまう部分があったり、独特の世界に浸りきれずに終わってしまったような気もする。最後の未完のプロットについては150ページの長いものだが、彼の完成された作品との距離はかなり遠い。ここから1つの長編に仕上げるまでの作業が彼の真骨頂であったのだろう。長いプロットが残されていたことに感謝するよりも、この作品が彼によって完成されなかったことの悲しさの方が何倍も大きいことを実感させられた。(「ひたひたと」野沢尚、講談社文庫)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

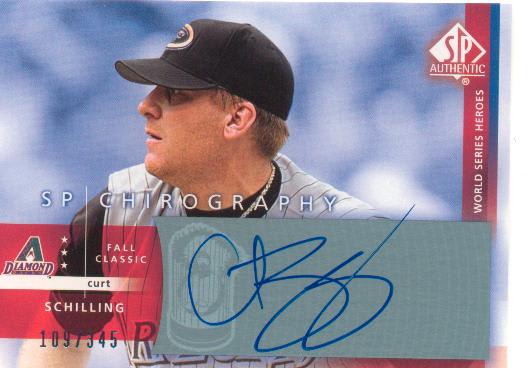

カート・シリング

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

炎の武士 池波正太郎

武士の半生を淡々と描いた短編4つで、その4人は、よく知っている「土方歳三」、名前は知っているがどういう人だったのかはよく知らない「間宮林蔵」、それから全く名前も聞いたことのない人物2名である。私にとっては、このなかでは、間宮林蔵の話が最も面白かった。土方の話は、いろいろ聞かされていたりするし、TVドラマ「新撰組」でもおなじみなので、新しい解釈がなされているのかも知れないが、こちらに深い知識がなければ、似たような話を聞かされた感じであまり印象には残らない。かといって全く知らない人物では、全くの創作かもしれないし、実在の人物であったとしてもそういくこともあったんだろうなぁ程度の感想しか沸かない。その点、間宮林蔵という人物は、カラフトが島であることを発見した人物であるという程度の知識はあるものの、何故そんな探検をしたのか知らないし、考えたこともなかった。そういう意味では、彼の業績の意義や時代背景を思いながら読むことができて、よかったなぁという気になった。知りすぎていてもだめだし、知らなすぎてもだめで、事実であったとしても、事実なのかフィクションなのか、紙一重の心境で読める小説、こういう小説を読者参加型の「虚実皮膜」というのではないかと思ったりもした。「(「炎の武士」池波正太郎、角川文庫)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

R・ジョンソン

大柄な彼の姿とダブらせると、このちまちましたサインは結構ユーモラスに思える。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

G・マダックス

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

ロジャー・クレメンス

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

くちぶえ番長 重松清

平易な言葉で書かれていてさらさらと読め、しかも内容も当たり前の予定調和的な話であるにも関わらず、何故か心を動かされてしまうという、重松清の術中に、いつものようにまんまと嵌ってしまった。クリスマスの奇跡という章も結末は見え見えなのだが、やはり結末を読んで感動してしまう。いじめっ子との最後の戦いで「松ぼっくり」をぶつけられたいじめっ子が「俺が悪かった」「許してください」と謝る可能性は、現実にはゼロ%に近いと思うが、それでもそうなることを期待して、期待通りになったことに安堵してしまう。全く騙されているとしか言い様がないのだが、それでも、次の作品を読んでしまうのは何故なのか。「その日の前に」ほどではないが、読んでいてじわっときてしまう度合いは、重松作品のなかでも上位に位置している作品だと思う。(くちぶえ番長)重松清、新潮文庫)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

キリスト・コミッション オグ・マンディーノ

作者の名前には何となく聞き覚えがあったのだが、買った後で本書の著者オグ・マンディーノが、昔読んだ「十二番目の天使」の作者であることを知った。「十二番目の天使」は、かなり昔だがアメリカでベストセラーになっているという宣伝文句に引かれて読んだことのある本だ。NYでの駐在を終えて日本に帰ってきてからも、アメリカにいた頃のことが懐かしいせいもあるが、アメリカでベストセラーになっていると知ると、時々その本を読んでみることがある。「十二番目の天使」もそうした本の1つだった。アメリカ社会は、エイズ禍等もあって、スピリチャルなものへの傾倒を深めていると言われているし、家族・家庭回帰といった現象が起きているとも言われる。「十二番目」を読んだ時は、こうした本が売れるのは、やはりそうした傾向が影響しているのだろうと考えていたが、本書を読んで、オグ・マンディーノの著書には、そうした「はやり」だけではなく、もう少し奥の深いところでアメリカ人の心をつかむものがあるのだろう、ということに気づかされた。

本書の主題は「キリストの復活」である。昔読んだ遠藤周作の本に「キリスト教の本質はキリストの復活を信じるところにある」という言葉があったのを覚えている。どういう論旨だったかは忘れてしまったが、もしそうだとするならば、本書は著者の信仰心にとっての最大の課題に取り組んだ本ということになる。舞台は、キリストが処刑・復活してから数年後のエルサレムである。この数年後というところが「ミソ」で、復活劇はすべて終わっているのだから、復活の話はすべて過去の話、すなわちこの本の中の復活に関する描写はすべて「伝聞」「思い出話」の形になっている。かといって「数十年後に書かれた福音書」のような脚色されてしまった「伝聞」ではなく、かなり真新しい「思い出話」が聞けるという設定なのである。そもそも福音書には「復活した」と書かれているのだから、「復活への疑念」というのは「福音書の脚色に対する疑念」と同値である。その「脚色部分」を排除するための「苦肉の策」がこの「数年後」という時代設定だ。様々な文献にあたって「数年後」という座標軸から「復活」に焦点をあて、キリスト教の根源的な部分を再構築する、その作業の成果が本書というわけだ。そうした作業の結果、疑念が晴れたかというと、ある疑念が他の疑念に置き換わっただけという部分も多いのだが、0.1%でも疑念が少なくなれば、それはそれでキリスト教徒にとってはものすごく大きな成果なのだろう。そうした思索の積み重ねによって、信仰が維持され、科学の時代にも適合したものになっていくのだと感じた。(「キリスト・コミッション」オグ・マンディーノ、ダイヤモンド社)

本書の主題は「キリストの復活」である。昔読んだ遠藤周作の本に「キリスト教の本質はキリストの復活を信じるところにある」という言葉があったのを覚えている。どういう論旨だったかは忘れてしまったが、もしそうだとするならば、本書は著者の信仰心にとっての最大の課題に取り組んだ本ということになる。舞台は、キリストが処刑・復活してから数年後のエルサレムである。この数年後というところが「ミソ」で、復活劇はすべて終わっているのだから、復活の話はすべて過去の話、すなわちこの本の中の復活に関する描写はすべて「伝聞」「思い出話」の形になっている。かといって「数十年後に書かれた福音書」のような脚色されてしまった「伝聞」ではなく、かなり真新しい「思い出話」が聞けるという設定なのである。そもそも福音書には「復活した」と書かれているのだから、「復活への疑念」というのは「福音書の脚色に対する疑念」と同値である。その「脚色部分」を排除するための「苦肉の策」がこの「数年後」という時代設定だ。様々な文献にあたって「数年後」という座標軸から「復活」に焦点をあて、キリスト教の根源的な部分を再構築する、その作業の成果が本書というわけだ。そうした作業の結果、疑念が晴れたかというと、ある疑念が他の疑念に置き換わっただけという部分も多いのだが、0.1%でも疑念が少なくなれば、それはそれでキリスト教徒にとってはものすごく大きな成果なのだろう。そうした思索の積み重ねによって、信仰が維持され、科学の時代にも適合したものになっていくのだと感じた。(「キリスト・コミッション」オグ・マンディーノ、ダイヤモンド社)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

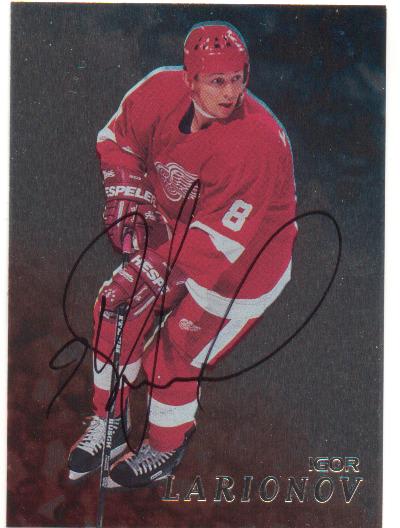

イゴール・ラリオノフ

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

セディン・ツイン

前の記事で、双子の話がでたので、NHL界の双子スーパースターのサインを紹介する。バンクーバー・カナックスのダニエル・セディン、ヘンリック・セディンの2人である。1980年生まれというからもう26歳か27歳だが、10年前の17歳当時、このスウェーデン出身の双子の兄弟選手を巡って、その年のドラフトは大いに沸いたのが記憶に新しい。要するに、この双子の選手は、これまでずーと2人でプレーしてきたために、2人一緒ならば大いに力を発揮するが、2人一緒でないだめなのではないかという評判だったのだ。ドラフトというのは、選手を1人ずつチームが指名していくので、両方の選手が非常に有望な選手の場合、2人が同じチームに指名されることはまずありえない。NHLのドラフトは20チーム以上の争奪戦なので、双子のうちの1人が指名された後、他の20チームがもう1人を指名しないということが考えられないからだ。結局、一人目のダニエルを獲得したカナックスは、金銭や翌年度以降のドラフト権の放棄といった多大な犠牲を払って、もう一人のヘンリックを獲得したのである。NHLファンは、双子選手がNHLでも一緒にプレーできるのか、双子の息のあった連携プレーを見られるのか、そんな思いや願いを込めて、ドラフトでの駆け引きを大いに楽しんだ。さて、こうして大きな犠牲を払って獲得したセディン・ツインであるが、今年度の成績をみると、ダニエルが84ポイントでチーム第1位、ヘンリックが81ポイントで同第2位の成績を上げている。チーム3位の選手のポイントが60ポイントだから、この双子選手、まさに立派にチームの2枚看板に成長しているのだ。当時の騒がれ方からすると、100ポイントをあげるスーパースターになっていてくれてもいいのだが、そこまでの活躍をしていないところがやや微妙なところではある。2人のサインは、一目見れば判るように、省略の仕方、形状とも大変似ている。特に、つづりが同じ「セディン」という苗字の部分は、ほとんど見分けが付かないほどである。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

真夜中の5分前 本多孝好

本書を読んで、双子というものについて大いに考えさせられた。そういう読まれ方は作者の意図するところではないかもしれないが、同じ遺伝子を持つ人が確実に存在する双子というのは、そうでない人間には、思いもしない悩みや苦労があるのかなと、そこばかりが気になってしまった。本書の登場人物のようにせっぱ詰まった状況ではないにしても、おそらく、わざと違う経験をしたり、違う環境に飛び込んだり、と言う程度のことはあるのだろう。ふと思うのだが、これが3つ子になるとどうなるのか。もっと面白い話になるのだろうか。ミステリーならば、3つ子だけれども、世間的には双子として育てられ…、という展開の話はもうありそうだが。なお、SideーA、SideーBと2分冊になっているが、しゃれているとは思うが、あまり必然性は感じられなかった。どうせ間髪を入れずに読みたくなるという肯定的な意味で、である。(真夜中の5分前」本多孝好、新潮文庫)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « 前ページ | 次ページ » |