.

一昨日 = 5月22日の続きです

五条市大塔町、新阪本トンネルの山の上の集落跡です。

集落跡、と言ってもポツンポツンと山の中に朽ちて残ってる住居跡で、寂しい山の中なのです。

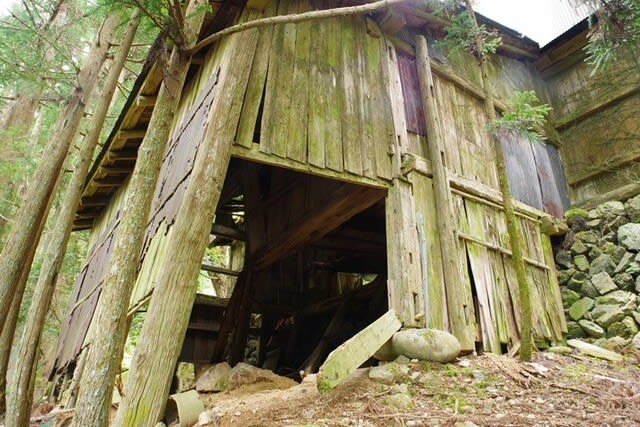

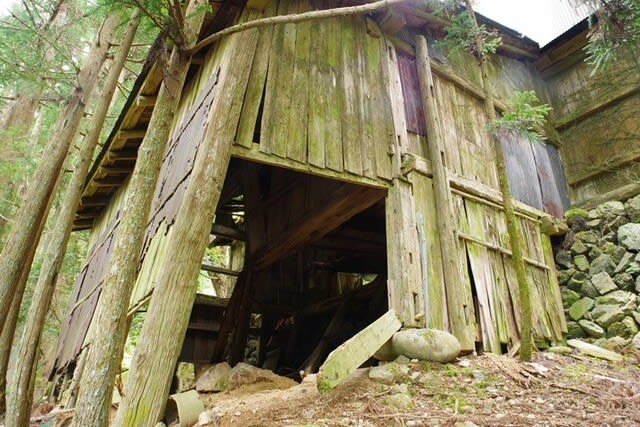

こんな朽ちてゆく建物を見ながら ~ さらに山奥へ歩く

❝ 登山道 ❞ の終点には 道全寺跡

寺の建物はすでになく 鐘楼だけが残っている。

鐘楼は立派なもので、上部には彫り物が施されている。鐘は高さ1m余あるだろう。

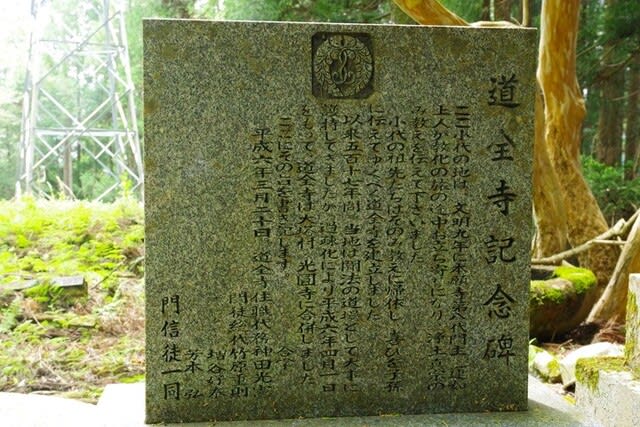

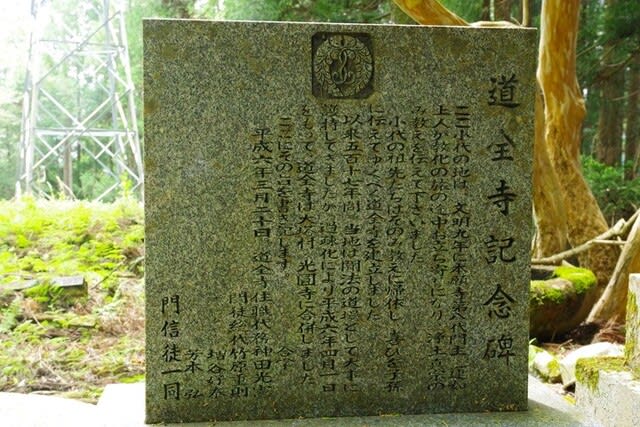

鐘楼の横には道全寺記念碑

記念碑には次の文章が刻まれている

ここ小代の地は、文明九年に本願寺第八代門主 蓮如上人が教化の旅の途中お立ち寄りになり、浄土真宗のみ教えを伝えて下さいました。

小代の祖先たちは そのみ教えに帰依し喜びを子孫に伝えてゆくべく道全寺を建立しました。

以来 五百十七年間、当地は聞法の道場として大事に護持してきましたが 過疎化により平成六年四月一日をもって、道全寺は大塔村光圓寺に合併しました。

ここに その旨を書き記します。

平成六年三月二十日

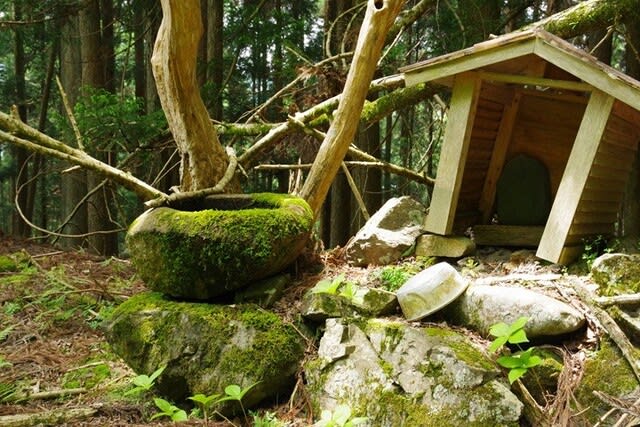

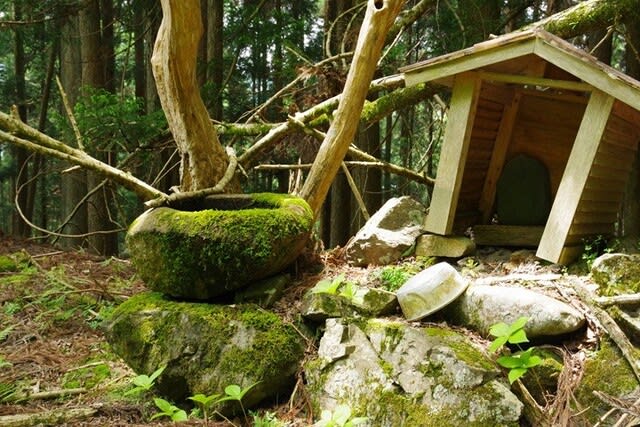

記念碑のすくそばには苔むした手水石 ?

その隣には傾いた小さな祠、祠の中には 身長4~50cmほどの石物様

鐘楼の後ろにはイチョウの巨木、空に向かって元気よく緑の葉を伸ばしてる

鐘楼のある地の隣に、一段高くなったかなり広い土地がある

広い土地は こんな立派な石垣を積んでいる、でも所々傷んで崩れてきている

この土地には、

建物の残骸らしき朽ちてゆく木材のほかに、鍋・釜・五右衛門風呂 や一升瓶・陶器のお皿も転がっている

蓮如上人といえば「白骨の御文」 を思い出します。

それ人間の浮生なる相をつらつら観ずるに、凡そはかなきことは、この世の始中終、幻の如くなる一期なり されば、いまだ万歳の人身を受けたりということを聞かず 一生過ぎやすし 今に至りて、誰か百年の形体をたもつべきや 我や先、人や先、今日とも知らず、明日とも知らず、おくれ先だつ人は、もとの雫、末の露よりもしげしと言えり ・・・後略

しばらくの間、 500余年の昔を偲びながら休憩 ~ 引き返す

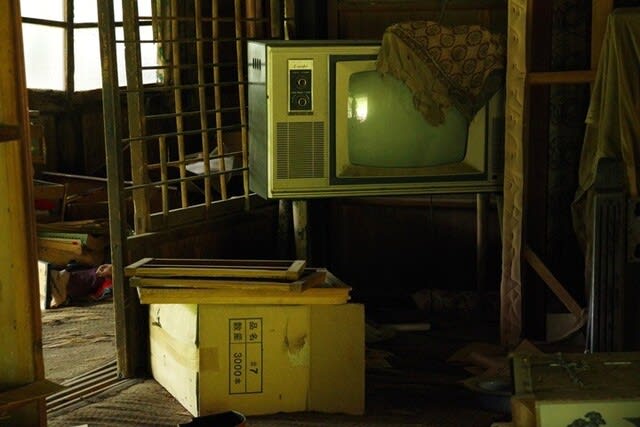

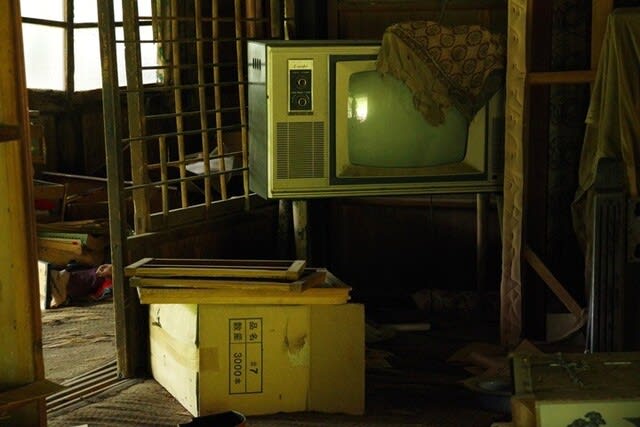

車道の終点地まで戻ってきたら、建物の戸が外れていて 内部が覗けた

昭和の初め頃までか ? 煮炊きのすべてはコレでした

居間らしき部屋には 、4本足のブラウン管テレビ らしいのが鎮座されておられました

時の流れは 非情・無常 ですネ

一昨日 = 5月22日の続きです

五条市大塔町、新阪本トンネルの山の上の集落跡です。

集落跡、と言ってもポツンポツンと山の中に朽ちて残ってる住居跡で、寂しい山の中なのです。

こんな朽ちてゆく建物を見ながら ~ さらに山奥へ歩く

❝ 登山道 ❞ の終点には 道全寺跡

寺の建物はすでになく 鐘楼だけが残っている。

鐘楼は立派なもので、上部には彫り物が施されている。鐘は高さ1m余あるだろう。

鐘楼の横には道全寺記念碑

記念碑には次の文章が刻まれている

ここ小代の地は、文明九年に本願寺第八代門主 蓮如上人が教化の旅の途中お立ち寄りになり、浄土真宗のみ教えを伝えて下さいました。

小代の祖先たちは そのみ教えに帰依し喜びを子孫に伝えてゆくべく道全寺を建立しました。

以来 五百十七年間、当地は聞法の道場として大事に護持してきましたが 過疎化により平成六年四月一日をもって、道全寺は大塔村光圓寺に合併しました。

ここに その旨を書き記します。

平成六年三月二十日

記念碑のすくそばには苔むした手水石 ?

その隣には傾いた小さな祠、祠の中には 身長4~50cmほどの石物様

鐘楼の後ろにはイチョウの巨木、空に向かって元気よく緑の葉を伸ばしてる

鐘楼のある地の隣に、一段高くなったかなり広い土地がある

広い土地は こんな立派な石垣を積んでいる、でも所々傷んで崩れてきている

この土地には、

建物の残骸らしき朽ちてゆく木材のほかに、鍋・釜・五右衛門風呂 や一升瓶・陶器のお皿も転がっている

蓮如上人といえば「白骨の御文」 を思い出します。

それ人間の浮生なる相をつらつら観ずるに、凡そはかなきことは、この世の始中終、幻の如くなる一期なり されば、いまだ万歳の人身を受けたりということを聞かず 一生過ぎやすし 今に至りて、誰か百年の形体をたもつべきや 我や先、人や先、今日とも知らず、明日とも知らず、おくれ先だつ人は、もとの雫、末の露よりもしげしと言えり ・・・後略

しばらくの間、 500余年の昔を偲びながら休憩 ~ 引き返す

車道の終点地まで戻ってきたら、建物の戸が外れていて 内部が覗けた

昭和の初め頃までか ? 煮炊きのすべてはコレでした

居間らしき部屋には 、4本足のブラウン管テレビ らしいのが鎮座されておられました

時の流れは 非情・無常 ですネ

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます