【HUNTER】:福岡市・入札総合評価の改定で疑われる「便宜供与」(下)■注目される市長と特定業者の関係

『漂流する日本の羅針盤を目指して』:【HUNTER】:福岡市・入札総合評価の改定で疑われる「便宜供与」(下)■注目される市長と特定業者の関係

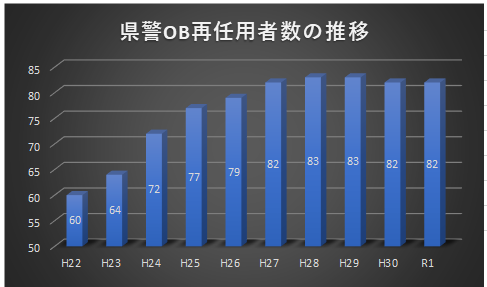

福岡市が改定した公共工事入札の「総合評価」。市への情報公開請求で入手した資料を確認したところ、災害時に対応するため市と業界団体などの間で結ばれている「防災協定」が、締結時期の違いによって評価結果に多大な影響を与えることが明らかとなった。

業界関係者から上がる「同じ防災協定なのに不公平」といった不満の声――。さらに検証を進めると、新たな総合評価が、特定業者への便宜供与につながる可能性があることも分かってきた。(写真は福岡市役所)

■疑問だらけの「防災協定加点」

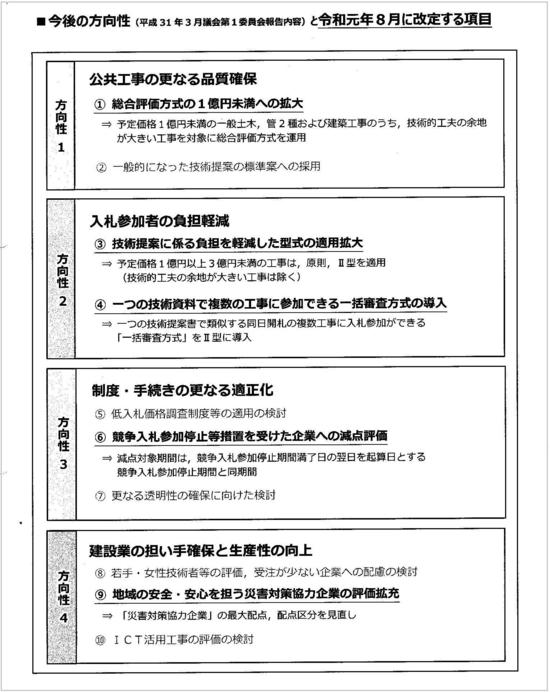

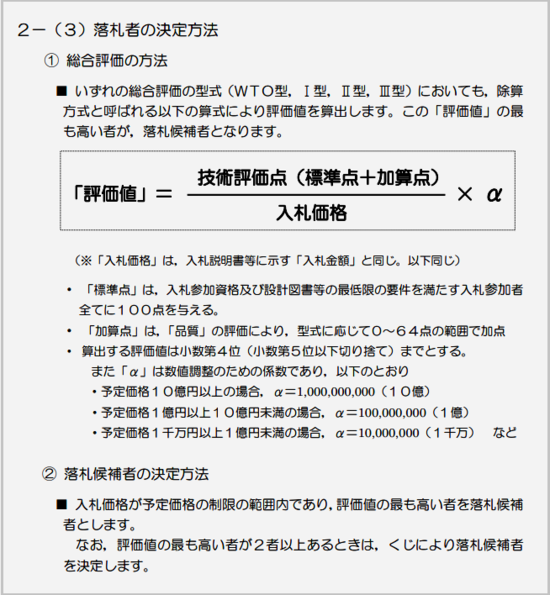

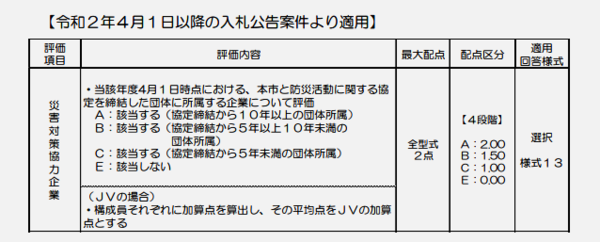

総合評価で点数をつけられるのは、工法などの「提案項目」と企業の活動実績をみる「企業評価項目」、そして入札金額だ。このうち、企業評価にあたっては、市と防災活動に関する協定を締結している“団体”に所属し、災害発生時等に行政と協力体制を確立して防災活動を行う者を優位に評価することになっている。

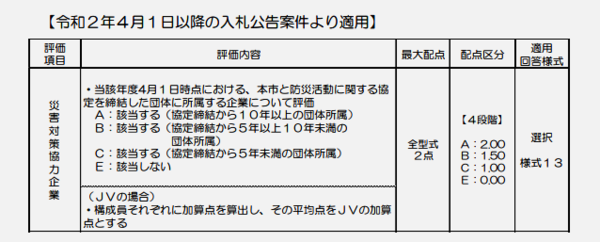

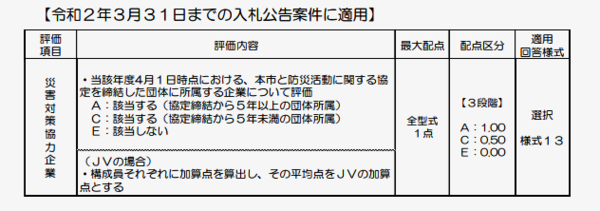

これまでは、協定締結から5年以上の団体に所属していれば1点を、5年未満なら0.5点が加点されてきた。該当しない場合は加点無しだ。それが今回の見直しにより加点幅が増え、締結から10年以上なら2点、5年以上10年未満なら1.5点、5年未満で0.5点が加点されるよう変更されることになる。(*下、参照)

この防災協定に関する加点は、1点といえどもたいへん大きな意味を持っており、同じ防災協定でも締結時期により大きな差がつくことになる。

「1点の加点と言えど、その差は非常に大きい。2点ならさらに重大な影響力を持つ。大型物件になればなるほど、1点の価値は重くなる」(福岡市のゼネコン関係者)。

例えば、技術提案が同点だった場合、防災協定の恩恵を受ける企業は、入札額をかなり高く設定しても落札が可能となるのだ。

【参照記事】

《得をするのは…… 福岡市・入札総合評価の改定で疑われる「便宜供与」(中)》

「技術提案で同点になることはほとんどない」――福岡市の担当者はそう話すが、福岡市が2021年の開館を目指して進める「早良地域交流センター(仮称)」整備事業のPFI事業者選定を巡っては、受注を決めた企業グループの評価点が水増しされたことで提案評価の点数が並び、入札金額の差によって落札結果が覆っていたことが明らかとなっている。

【参照記事】

《福岡・高島市政に重大疑惑 業者選定で評価点水増し》

《福岡市PFI事業 業者選定に入札妨害の疑い》

この時は、40億円もの公費が投入される事業だというのに、入札に参加した二つのグループの提案内容が、不可解な点数の書き変えによってともに493点で並ぶことに――。わずか972万5,914円の違いでしかな入札価格がモノをいう形となり、「0.5点」という前例のない数字の差で落札者が決定していた。「総合評価」とPFI事業者の選定は違うという言い訳が聞こえてきそうだが、「技術提案で同点になること」は、あり得るということだ。だからこそ、「防災協定の締結時期による加点」の意味が重くなる。

■防災活動実績ゼロでも“加点”という矛盾

市は加点に段階を設けたことについて、「すでに実績ある団体と新規締結団体が同じ評価では不公平で、差別化を図るため」なのだと説明する。しかし、それではルール上の矛盾が生じることになる。

例えば、目前の入札を有利に戦いたいがために、防災協定締結から10年以上の団体に加盟した業者がいたとしよう。すると、その業者の実質活動が皆無であっても、加盟した瞬間から加点を受ける立場になるのだ。市は「確かに現行ルールでは、所属企業の活動実態に関係なく、団体の実績によって加点が実現する」ことを認めており、“防災協定の実績によって差別化を図る”という主張には大きな矛盾が生じることになる。

福岡市は、防災協定を利用して特定業者に有利な状況を作り出すことを優先したため、そうした弊害を無視したのではないか――。防災協定を結んでいる建設業界の団体を精査すると、疑念は膨らむ一方となる。簡単には結ばせなかったはずの防災協定を、“拡大させたい”とする福岡市の「方針転換」。そうなると、これまで「加点」で得をしてきた業者から不満の声が上がったであろうことは容易に想像がつく。既得権を守るため、市の一部と特定業者が総合評価の「改悪」を画策した可能性は否定できない。

■得をする市長と親密なあの業者とお仲間

では、疑問だらけとなった今回の総合評価見直しで得をするのは誰か――。

複数の土木関連団体が、早い時期から防災協定を結んでいたのに対し、建築の業者団体は一つだけ。じつはここに、疑惑の核心がある。

それぞれの団体に加盟する業者を確認したところ、防災協定による加点の恩恵を受ける土木業者は約200社。一方、建築主体の業者団体「一般社団法人 福岡防災機構」に加盟しているのは、わずか75社。中核になっているのは、中央区に本社を置く建設業者である。前述した「早良地域交流センター(仮称)」のPFI事業者構成企業の事実上のオーナー会社でもある同社は、高島宗一郎市長との密接な関係で知られ、市長の側近が度々同社の会長室を訪れていたことが分かっている。

業界関係者のひとりは、総合評価の改定について次のように話している。

「改定というより改悪だ。市長の政治資金の面倒をみてきた“あの会社”と周辺への、防災協定を悪用した便宜供与に他ならない。福岡防災機構の加盟業者に対しては、これまで1点加点だったものが、1.5点の加点。別の建設業者の集まりが防災協定を結んでも、0.5点の差は残る。この差がいかに大きいかは、HUNTERの検証記事でも明らかだろう。そもそも、防災協定を広めたいのなら、締結時期で差をつけるのはナンセンス。一律加点「1」にすべきだ」

元稿:HUNTER 主要ニュース 政治・社会 【社会ニュース】 2019年08月23日 09:40:00 これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。