【社説①】:週のはじめに考える 「自分は大丈夫」の心理

『漂流する日本の羅針盤を目指して』:【社説①】:週のはじめに考える 「自分は大丈夫」の心理

◆自信過剰が危険を招く

◆バイアスを知る重要性

元稿:東京新聞社 朝刊 主要ニュース 社説・解説・コラム 【社説】 2021年11月14日 07:32:00 これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。

【社説①】:週のはじめに考える 「自分は大丈夫」の心理

『漂流する日本の羅針盤を目指して』:【社説①】:週のはじめに考える 「自分は大丈夫」の心理

元稿:東京新聞社 朝刊 主要ニュース 社説・解説・コラム 【社説】 2021年11月14日 07:32:00 これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。

【社説①】:新型コロナ対策 後手に回らぬ医療を

『漂流する日本の羅針盤を目指して』:【社説①】:新型コロナ対策 後手に回らぬ医療を

元稿:東京新聞社 朝刊 主要ニュース 社説・解説・コラム 【社説】 2021年11月13日 06:51:00 これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。

【ぎろんの森】:噴出する選挙制度の問題点

『漂流する日本の羅針盤を目指して』:【ぎろんの森】:噴出する選挙制度の問題点

元稿:東京新聞社 朝刊 主要ニュース 社説・解説・コラム 【ぎろん森】 2021年11月13日 06:51:00 これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。

【僭越ながら「論」 20.05.07】:「緊急事態条項」創設目指す安倍首相が招いた“新型コロナ緊急事態”

『漂流する日本の羅針盤を目指して』:【僭越ながら「論」 20.05.07】:「緊急事態条項」創設目指す安倍首相が招いた“新型コロナ緊急事態”

大きな地震や豪雨による被害が発生するたび、安倍晋三首相をはじめとする改憲論者たちが持ち出してくるようになったのが、東日本大震災をきっかけに議論されるようになった「緊急事態条項」である。

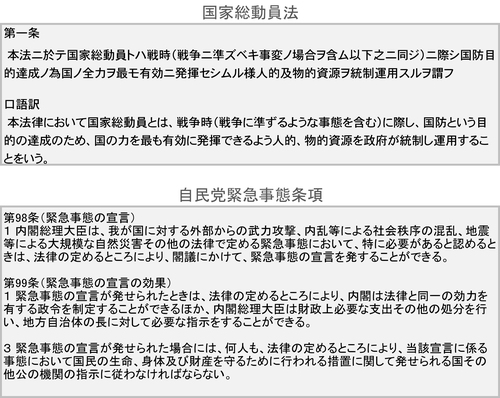

緊急事態条項とは、有事や大規模災害などの緊急時における政府の権限を明確化し、国民の生活や経済活動などに制限を加えることを認める規定だ。自民党は「9条への自衛隊明記」、「緊急事態条項創設」、「参院選『合区』解消」、「教育の充実」の4項目を改憲の柱に据えているが、戦前の国家総動員法と同じ趣旨の緊急事態条項については、多くの有識者が危険性を指摘してきた。

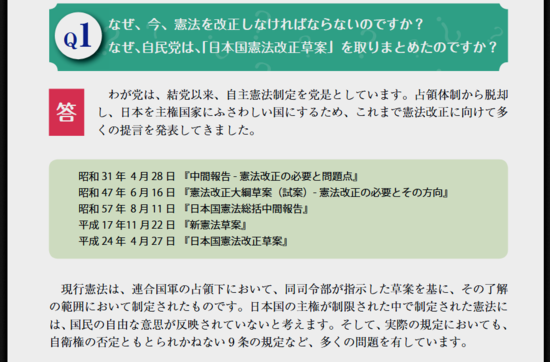

2012年に公表された自民党の「日本国憲法改正草案」には、以下の通り、わざわざ「緊急事態条項」の章が設けてある。

第九章 緊急事態

第98条(緊急事態の宣言)

1 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。

2 緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、事前又は事後に国会の承認を得なければならない。

3 内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。また、百日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとするときは、百日を超えるごとに、事前に国会の承認を得なければならない。

4 第二項及び前項後段の国会の承認については、第六十条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「三十日以内」とあるのは、「五日以内」と読み替えるものとする。

第99条(緊急事態の宣言の効果)

1 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。

2 前項の政令の制定及び処分については、法律の定めるところにより、事後に国会の承認を得なければならない。

3 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。

4 緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。

この条文の規程に従えば、総理大臣にすべての権限を集中させ、専決で事を動かすことが可能となる。国会には事後報告で済む。国民は政府の指示に「従わなければならない」というのだから、まるで共産主義国家である。

憲法とは権力を縛る規定なのだが、自民党の議員たちはよほど頭が悪いのか、憲法で逆に国民を縛ろうというのだから話にならない。

戦争や自然災害に対応するためには基本的人権や個人の自由も制限できるとする自民党の考え方は、日中戦争が泥沼化していた1938年(昭和13年)に公布された戦時法規「国家総動員法」の制定理由と同じものだ。

同法の第一条には、こうある。『本法ニ於テ国家総動員トハ戦時(戦争ニ準ズベキ事変ノ場合ヲ含ム以下之ニ同ジ)ニ際シ国防目的達成ノ為国ノ全力ヲ最モ有効ニ発揮セシムル様人的及物的資源ヲ統制運用スルヲ謂フ』

口語訳すれば、≪本法律において国家総動員とは、戦争時(戦争に準ずるような事態を含む)に際し、国防という目的の達成のため、国の力を最も有効に発揮できるよう人的、物的資源を政府が統制し運用することをいう≫――つまり戦争遂行のためには、人も物も政府の統制下に置くということに他ならない。国家総動員法が制定された後、この国がどうなったのかは、歴史に刻まれた事実が教えてくれている。

大規模災害が発生するたび、自民党や極右勢力から緊急事態条項の必要性を訴える声が上がる。憲法に緊急事態条項を加え、権力側が「緊急事態」だと主張すれば、何をやっても人権や自由の侵害について異議を唱えられることがなくなるからだ。歪んだ権力にとって、これほど便利なきまりはない。当然、この条項には強い反発が出るため、改憲派はでっち上げに頼って必要性を宣伝することになる。東日本大震災が起きた後の、改憲派の最初の言い分はこうだった。

・東日本大震災の発生直後、物資の統制ができず、ガソリン不足により救急車などの緊急車両が出動できなかった。

・東北各県において、法的根拠がなかったために放置車両を撤去できず、避難所等に救援物資を運ぶことができなかった。

・救助に向かった自衛隊員が、法的な根拠がないために倒壊家屋などに立ち入れず、救助活動に支障をきたした。

――だから、総理大臣に私権の制限もできる強大な権力を持たせることが可能となる緊急事態条項を憲法に加える必要がある、という論法だ。

緊急事態条項がないために「被害」が拡大したとの前提だが、実はこうした例がほとんどデマだったことが分かっている。きちんと検証すればすぐに“でっち上げ”だと判明する話であるにもかかわらず、改憲派があえて嘘の被害を宣伝するのは、確信犯的に国民を騙そうとしている証左だろう。人の不幸を利用して改憲につなげようというたくらみは、東日本大震災から8年以上経ったいまも、継続されている。

2016年に熊本地震が発生した際には、菅義偉官房長官が緊急事態条項の必要性に言及した。「今回のような大規模災害が発生したような緊急時に、国民の安全を守るために国家や国民がどのような役割を果たすべきかを、憲法にどう位置づけるかは極めて重く大切な課題だ」(官房長官会見での発言)

自民党は、基本的人権や自由を制限すれば災害復旧がうまくいくとでも思っているらしく、大規模災害が起きる度に、緊急事態条項を改憲の理由にあげてくる。根底にあるのは、政治や行政の力不足を棚に上げ、国民と現行憲法に災害被害の責任を負わせようとする無責任な態度だ。

それにしても、能力のなさを自覚せず危機に便乗して改憲の必要性を訴える――「どさくさ紛れ」というより「火事場泥棒」という言葉の方が似合う――卑劣な政治家が増え過ぎた。

伊吹文明元衆院議長は今年1月、所属する二階派の会合で、新型コロナウイルスの感染拡大は「憲法改正の大きな一つの実験台。緊急事態の一つの例」と発言。感染拡大を、自民党が掲げる「改憲4項目」のうちの緊急事態条項に結び付け、改憲の必要性を訴えた。

改憲勢力の一角である日本維新の会も、この時とばかりに暴論を重ねた。馬場伸幸幹事長は、「新型コロナウイルスの感染拡大は非常に良いお手本になる」と発言。次いで自民党の鈴木俊一総務会長が、緊急事態条項について「それも一つのやり方だ」と続いた。

2月には、下村博文自民党選対委員長が講演の中で、「人権も大事だが、公共の福祉も大事だ。直接関係ないかもしれないが、(改憲)議論のきっかけにすべきではないか」と述べている。こうなると、もう止まらない。

憲法記念日の今月3日、安倍首相は極右組織・日本会議系の団体が実施したオンライン集会に、自民党総裁としてビデオメッセージを寄せ「緊急事態に国家や国民がどのような役割を果たし、国難を乗り越えていくべきか。そのことを憲法にどのように位置付けるかは、極めて重く大切な課題だ」と発言。緊急事態条項の必要性に言及する形で、改めて憲法改正の議論を促している。

周知の通り、安倍首相は、習近平の訪日や東京五輪・パラリンピックの開催にこだわって新型コロナの水際対策に失敗した。感染拡大後は、すべての対応が後手に回り、緊急事態宣言で事態の打開を図ろうとしているが、これなどしょせん国民の努力と我慢に頼る最後の策だ。いまや経済は冷えきり、倒産や事業中止が相次ぐ事態となっている。

この間、安倍首相がやったことといえば、466億円もの税金を投じて不良品のマスクを国民に配り、歌手の投稿動画に勝手にコラボしてセレブの生活ぶりをひけらかしただけ。2月の会見で約束した「PCR検査1日2万件」は実現しておらず、いつになるのか判然としない経済支援を『世界で最も手厚い』などと自賛する有様だ。水際対策に失敗して感染拡大を招いた張本人が、税金で賄う経済支援を世界で何番目などと評することに、怒りを覚えるのは記者だけではなかろう。

全国の自治体首長が独自の新型コロナ施策を打ち出し、地域住民とともに戦っているのが現状だ。一方、後手に回った安倍首相と官邸は、右往左往するばかり出口戦略も描けずにいる。コロナ禍を悪化させ、「緊急事態」を招いたのは紛れもなく安倍首相本人。その安倍さんが憲法改正で緊急事態条項を創設すると言うのだから、とんだブラックジョークである。

元稿:HUNTER 主要ニュース 【僭越ながら「論」】 2020年05月07日 08:30:00 これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。

【僭越ながら論 20.01.15】:自民党「改憲ポスター」と国民の間の温度差

『漂流する日本の羅針盤を目指して』:【僭越ながら論 20.01.15】:自民党「改憲ポスター」と国民の間の温度差

安倍晋三首相は今月12日、NHKの番組で「私自身の手で憲法改正を成し遂げたいという思いには全く揺らぎはない」と述べ、改憲に強い意欲を示した。昨年12月には、臨時国会の閉会を受けての記者会見で「憲法改正は決してたやすい道ではないが、必ずや私の手で成し遂げていきたい」と発言している。

「私が」「私の手で」という言葉で明らかなように、改憲の主役はどうみても安倍自身。しかし自民党は、安倍の目論見を隠して国民を欺くための「改憲ポスター」を作成していた。(写真は、自民党のホームページより)

■改憲論議の実態

憲法とは、権力を縛るための最高法規である。分かりやすく言えば、主権者である国民に対し、政治や行政が「やってはいけないこと」と「やるべきこと」を明記したもの。その証拠に日本国憲法は、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」(99条)として、権力者にのみ憲法擁護義務を課している。

しかし、8年前に第二次安倍政権が発足して以来、この国の憲法論議はすべて政治家主導で進んできた。「尊重」「擁護」どころか、縛られる側の政治家が憲法99条を無視し、議論を提示しているのが現状だ。いまや日本の改憲論議は、極右集団「日本会議」と“安倍の私欲”が原動力になっていると言うべきだろう。

改憲の論拠も曖昧だ。12月の会見で安倍首相は、どこの報道機関のものかも明示しないまま、世論調査の結果について「国民的関心は高まりつつある」と勝手に決め付け、「国会議員として国民的意識の高まりを無視することはできない」と述べた。改憲に前向きな調査結果があるとすれば政権の犬である読売、産経両紙のそれだろうが、他の報道機関による調査によれば国民は安倍政権下での改憲に否定的。6割~7割が反対の意思表示をしている。

ちなみに、今月に入って産経新聞社とFNN(フジニュースネットワーク)が行った合同世論調査では、憲法改正に「賛成」とする回答が44.8%。「反対」を4ポイント上回っているというが、過半数には程遠い数字となっている。「国民的関心」や「国民的意識」の高まりを無理やり煽っているのは、安倍政権なのである。

■改憲望まぬ「主役」の国民

そうした中、自民党は憲法改正をテーマとする2種類のポスターを作成したことを、平沢勝栄広報本部長と丹羽秀樹広報戦略局長が記者会見で公表。ポスターのお披露目を行った。下が、自民党の改憲ポスターだ。

いきなり「主役はあなた」と言われても、迷惑この上ない。そもそも、国民の半数以上が改憲の必要はないと考えているのに、むりやりその国民を改憲の主役に仕立てるのは間違いだろう。改憲をやりたいのは安倍晋三であって、国民ではない。「主役は安倍です」とした方が、すっきりするというものだ。

おだてられて「改憲賛成」と言い出すほど、この国の国民はバカではあるまいが、騙される人は皆無とは言えない。特に、二人の男女を配したポスターは、自民党が決めた「改憲4項目」の議論にうまく誘導するつくりになっている。つまり、こういうことだ。

・「国を守るって…」 ⇒「9条への自衛隊明記」

・「災害が多いな…」 ⇒「緊急事態条項の創設」

・「人口減少…合区って何?」 ⇒「参院選挙区の合区解消」

・「これからの教育」 ⇒「教育の充実」

安倍がどうしても実現したいのは、憲法9条の改正だ。平和国家の基礎をつくった「戦争放棄」を無効化し、日本を「戦争ができる国」にすることが宿願なのである。また自民党がこだわる「緊急事態条項」は、有事や大規模災害などの緊急時における政府の権限を明確化し、国民の生活や経済活動などに制限を加えることを認める規定となっている。これは、《本法ニ於テ国家総動員トハ戦時(戦争ニ準ズベキ事変ノ場合ヲ含ム以下之ニ同ジ)ニ際シ国防目的達成ノ為国ノ全力ヲ最モ有効ニ発揮セシムル様人的及物的資源ヲ統制運用スルヲ謂フ》と定めた戦前の悪法「国家総動員法」と同じ趣旨なのである。

戦後70年以上、日本会議などの国家主義集団を除き、“主権者=主役”である国民の側から「憲法の、この条文を変えてほしい」という声が上がったことはない。日々の暮らしを送る上で、何の必要もないからだ。報道機関の世論調査で改憲の是非を聞かれ、仕方なく「議論はすべき」と答えているのが現状だろう。主役である国民が望んでいるのは、経済の発展や、社会福祉・教育の充実、外交の成果といった政権が打ち出してきた公約の実現なのである。

元稿:HUNTER 主要ニュース 【僭越ながら論】 2020年01月15日 08:20:00 これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。

【HUNTER 19.10.17】:被災地情報を改憲プロパガンダの道具にした安倍政権 ■投稿写真は自衛隊ばかり

『漂流する日本の羅針盤を目指して』:【HUNTER 19.10.17】:被災地情報を改憲プロパガンダの道具にした安倍政権 ■投稿写真は自衛隊ばかり

12日午後、伊豆半島に上陸した台風19号は、関東から東北にかけて猛威を振るい、16日現在で74人が死亡、 11人が不明となるなど深刻な被害をもたらした。堤防の決壊は7つの県の55河川で79か所、住宅の浸水被害が1万3,000棟以上に上る他、19都県で170件を超す土砂災害が起きている。

この状況を「まずまずに収まった」(二階俊博自民党幹事長)と評価する神経は理解できないが、他人事の対応をしている政権トップの姿勢こそ、批判されるべきだろう。

被害が拡大しつつあった13日の安倍首相の動きを追うと、この人の頭の中には「自衛隊」と「憲法」しかないことが分かる。(写真は官邸HPより)

■被災地写真で自衛隊のPR

憲法改正が必要な理由を「自衛隊のため」と明言してはばからない安倍首相。自衛隊の存在をPRできる絶好の機会と捉えたのだろう、首相のフェイスブックやツイッターに投稿された被災地の写真は自衛隊員の姿ばかりで、被災者の救出や復旧に命がけで取り組んでいる消防や警察、各自治体関係者の写真は1枚も出てこない。下が13日から14日にかけて、首相がフェイスブックに投稿した被災地の写真だ。

被災地の現状を報じるテレビ番組の映像には、消防や警察、地元自治体の職員らが数多く映っているのに、首相がSNSに投稿した被災地の写真は、ほとんどが自衛隊の活動を伝えるものばかり。意図的にこうした画像を選んでいるということだ。

自衛隊をPRしたいという安倍首相の意向は、首相官邸のホームページにも反映されていた。そのトップ画面が下。首相のフェイスブック投稿に使われた自衛隊の活動の様子が、そのまま張り付けられている。まさに、政権あげての自衛隊PR。台風被害対策にかこつけて自衛隊をPRし、「憲法9条に自衛隊を明記する」ための布石にした格好だ。改憲プロパガンダの道具にされた被災地は、たまったものではあるまい。

巨大台風の上陸で緊張が増していた13日、首相は1度だけ官邸を離れている。行く先は市ヶ谷の防衛省。朝10時から省内で行われた「自衛隊殉職隊員追悼式」に出席し、フェイスブックやツイッターに、しっかりと式の様子を投稿していた。いかなる時にあっても、自衛隊の存在は特別ということだ。

首相のSNSへの投稿写真に、違和感を覚えた人は少なくなかったようで、都内在住の大学生から次のような読者メールが送られてきた。

「安倍さんのSNSへの投稿写真には、なぜ自衛隊ばかり写っているのでしょう。被災地では、消防や警察の方々も必至の活動を続けているのです。ことさら自衛隊の活躍だけを宣伝するのは、憲法9条に自衛隊を明記したい安倍さんの下心の表れでしょう。災害派遣での活動ぶりを道具に利用する姿勢には賛同できません」

■能天気にラグビー観戦?

被災地軽視の姿勢は、同日首相がSNSに投稿したもう一件の写真とコメントに、如実に表れている。この日は、国内で開催されているラグビーワールドカップの日本対スコットランド戦。日本が28対21で勝利し、初の決勝トーナメント進出という快挙を成し遂げたことを受け、首相は夜10時頃に次の投稿を行っていた。

《東日本大震災でもスポーツの力を実感しましたが、世界の強豪を相手に、最後まで自らの力を信じ、勝利を諦めないラグビー日本代表の皆さんの勇姿は、台風で大きな被害を受けた被災者の皆さんにとっても元気と勇気を与えてくれるものだと思います。日本代表初の決勝トーナメントでのご活躍を期待しています。》

濁流や土砂崩れに怯える被災地で、のんきにラグビーのテレビ観戦をしていた人などいるはずがない。“最後まで自らの力を信じ、勝利を諦めない”などという言葉を素直に受け取れる状況ではなかったのだ。安倍の軽薄は今に始まったことではないが、このコメントは、二階幹事長の「まずまずに収まった」に通底する被災地軽視の表れに違いない。

被災地情報を改憲プロパガンダの道具にし、自衛隊のPRに努める愚かな首相――。この日の動静を確認したところ、ラグビーをテレビ観戦したのは、緊急時の対応ができる官邸ではなく都内富ヶ谷の私邸だった。

元稿:HUNTER 主要ニュース 政治・社会 【社会ニュース】 2019年10月17日 09:00:00 これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。

【僭越ながら論 19.07.08】:「改憲」を認めるつもりですか?

『漂流する日本の羅針盤を目指して』: 【僭越ながら論 19.07.08】:「改憲」を認めるつもりですか?

参院選の公示からたったの2日で、序盤戦の情勢をさぐる報道各社の調査結果が出そろった。予想通り、自民・公明で「改選過半数」を超える勢い。有権者の4~5割が投票先を決めていない状況ではあるが、野党が大勝する見込みはなくなった。

安倍内閣が4割超、自民党も3割前後の支持を得ている現状では当然の結果なのかもしれないが、この国の有権者は本当に「改憲」を認めるつもりなのだろうか?

■微妙な「3分の2」維持

朝日新聞と毎日新聞は、自公が改選124議席の過半数を占める勢いだとする一方、日本維新の会などを加えた「改憲勢力」が憲法改正の発議に必要な3分の2に届くかは微妙との見通しを報じている。

(下は、朝日、毎日のデジタル版画面)

改選定数は124(選挙区74、比例区50)。首相は勝敗ラインを、非改選70と合わせ自民・公明で参院全体の過半数(123)を得ることになる53議席に、二階俊博幹事長らは改選過半数の63議席に設定している。いずれも前々回や前回の選挙結果を大きく下回る数字であり、政権側が、厳しい状況を考慮して低い目標を掲げた格好だ。(*下の表参照)

32の1人区で選挙協力を実現させたとはいえ、野党が擁立したにわか仕立ての候補者たちが、知名度で劣るのは事実。不甲斐なさが目立つ野党の現状、さらには高い内閣支持率や自民党支持基盤の厚さからいって、与党が「改選過半数」を得るのは当然だろう。焦点は、「改憲勢力」が3分の2を維持できる85議席をとれるか否かである。

そこをどう見るかだが、朝日は“中心値”で自民が59議席、公明を14議席と分析(与党だけで73)。毎日も同じような調査結果を報じている。前掲の表にあるとおり、自公の改選議席は77。今回、日本維新の会が大阪ダブル選以来の勢いそのままに8議席とり、与党が77を維持すれば、安倍首相は悲願の憲法改正に向けて衆参両院での「発議」を強行する可能性が高い。有権者は、本当に改憲を認めるのだろうか?

安倍首相は、参院選の争点の一つとして「憲法改正」をあげている。政策集の隅に、小さく書いているわけでない。自公が勝てば、3分の2を割り込んでも「改憲が容認された」と主張するだろうし、自公+維新で85を超えれば、当たり前のように改憲発議へと進むはずだ。そうなってから「改憲を認めたつもりはない」と抗議しても遅いということを、有権者は十分に自覚して投票すべきだろう。

■安倍の狭量と「悪夢」の6年半

参院選前後に各報道機関が行った党首討論を見たが、象徴的だったのがTBSの報道番組での一幕。 進行役が、自民党本部が所属議員に配布した「フェイク情報が蝕むニッポン トンデモ野党とメディアの非常識」というインチキ冊子を取り上げた瞬間、安倍首相が色をなして野党攻撃を始めたのである。

冊子の内容には一切触れず、興奮して野党が統一候補を立てたことを「無責任」などと批判。進行役の制止を無視して、野党を罵り続けた。一国の宰相とは到底思えぬ狭量――。嘘とでっち上げと“恫喝”を政権運営の柱にしてきた首相らしい振る舞いだった。

首相は、民主党政権の時代を「悪夢」だったと罵倒する。たしかに、旧民主党は政治経験に乏しく、幼稚な政権運営が目立った。しかし、民主党政権時代に起きた本当の「悪夢」は、東日本大震災であり、その後に日本が陥った混乱だろう。「自民党ならうまくやれた」という主張もあるが、それなら当時、立派な対案が出せていたはずだ。記者は、「自民党案の方がすばらしい」という声など聞いた記憶がない。

私事で恐縮だが、記者は旧民主党政権に大変感謝している。高校の授業料無償化を実現してくれたおかげで、2人の子供を無事に大学まで通わすことができたからだ。その政策は安倍政権下でも引き継がれ、多くの過程が恩恵に浴している。少なくとも記者にとっては、民主主義を平然と踏みにじる安倍政権の6年半が「悪夢」であり、旧民主党政権は感謝の対象でしかない。

■大人の責任

現在の野党は、たしかにふがいない。旧民主党は国民民主と立憲民主に分かれ、主導権争いに明け暮れてきた。憲法や原発といった主要政策に関する主張もまちまちだ。だが、野党を育てなければ、この国の民主主義は機能不全となるし、現に安倍独裁政権下では「民主主義」が死語になりつつある。それは、特定秘密保護法、集団的自衛権の行使容認、安保法、森友・加計、老後2,000万円問題での政権の対応を振り返ってみれば分かることだ。今回の参院選で問われているのは、6年半も続く安倍政治と「改憲」の是非。不満は残るが、育てる意味でも野党に力を貸すべきだろう。

憲法は権力側を縛るための規定である。ならば改憲は、大多数の国民が必要性を訴えた時にこそ踏み出すべき道であって、政権が誘導すべきものではあるまい。首相は「自衛隊のために憲法を変える」と明言しているが、憲法が自衛隊のためにあるのではないことぐらい、子供でも知っている。戦争好きの安倍による改憲を止めるのは、大人である私たちの責任だと思うのだが……。

元稿:HUNTER 主要ニュース 【僭越ながら論】 2019年07月08日 09:50:00 これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。

【僭越ながら論 18.04.13】:安倍改憲の本当の中身

『漂流する日本の羅針盤を目指して』: 【僭越ながら論 18.04.13】:安倍改憲の本当の中身

国の役所が国有地を破格の値段で売却したり、学会や獣医師団体の意見を無視して獣医学部を新設するなど、この国の行政が大きく歪んだ。政策決定過程の検証で浮かび上がってきたのは、官僚による虚偽答弁、隠蔽、改ざん、でっち上げといった事実上の犯罪行為だった。

国の役所が国有地を破格の値段で売却したり、学会や獣医師団体の意見を無視して獣医学部を新設するなど、この国の行政が大きく歪んだ。政策決定過程の検証で浮かび上がってきたのは、官僚による虚偽答弁、隠蔽、改ざん、でっち上げといった事実上の犯罪行為だった。

背景にあるのは、総理大臣や総理夫人のお友達に対する、政府をあげての“便宜供与”である。霞が関を犯罪者集団にしたのは、紛れもなく安倍晋三という無責任な政治家だが、希代の戦争好きは、この期に及んでも「憲法改正」をやるのだという。

安倍改憲の本当の中身とは――。

◆狙いは「国軍」の創設

安倍政権が憲法改正を実現したい理由はいくつかあるだろう。最も注目されている目的として、特に9条がらみで自衛隊の憲法への明記を実現させたいことが挙げられている。確かに国際情勢を理由として、自衛隊の憲法根拠を明確にする意義はあるかもしれない。しかし自衛隊に憲法上の根拠を与えることの本来的意義とは何かを冷静に考えてみると、それは自衛隊の正式軍隊化、即ち国軍化の確立に他ならない。

実際、自民党が平成24年に発表した「日本国憲法改正草案」には、≪我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する≫とある。

現行憲法の規定では、国際紛争を解決する手段としての戦力及び軍隊は不保持となっており、自衛隊はまさに自衛のための戦力としてのみ位置付けられている。これをわかりやすく言うならば自衛隊は実質的には軍隊だが、形式的・法的には軍隊ではないという解釈になり、憲法制定以来の解釈でも議論されてきたとおりである。重要なことは留保条件がつくとは言え陸海空軍不保持の文言明記が、戦後の日本の戦争抑止への重石となってきたことである。

逆に、もし自衛隊が国軍化すればどのようなことになるのかを考えてみたことがあるだろうか。そもそも軍隊とは明らかに戦争を前提とした存在に他ならないし、政治のコントロールの下、国際情勢へ対応するために他国勢力と武力を交えることができる組織である。この軍隊の概念をそのまま自衛隊にあてはめて国軍化すれば、自国防衛の範囲を超え、米軍等と同様に、世界規模の軍事行動も、兵器使用の拡大も、空母等の戦略装備も国際法上は充分認められるであろうし、実際の戦闘行為にも参加して戦争そのものに加わることも可能となるはずだ。ゆえに憲法改正で自衛隊という実質軍隊が条文に明記されれば、戦争を可能にさせるための法的効果に大きく寄与することになる。

同時に自衛隊の憲法明記が事実上の国軍化につなげることも容易になる。いままで過大な戦力を持たないことが規定された憲法の下で、「自衛」のための防衛力を備えた部隊ではあるが、形式的にはいわゆる軍隊ではないとされた自衛隊。その前提があった上で、戦後73年の平和が日本国憲法の平和条項という法的担保に保持されてきたことを忘れてはならない。歴代の自民党政権もこの体制を踏まえることで過大な軍事負担を抑制し、経済的恩恵を享受してきたと言えよう。

◆米国の影

では、なぜ今この恩恵を放棄してまで憲法を改正し、国軍創設の意思を占めさなければならないのか――?最大の理由が、米国との同盟関係強化にあることは、周知の通りである。

アメリカは戦後自由主義陣営の盟主として全世界にその影響力を行使してきた。我が国が関わる事跡でも朝鮮戦争に始まりベトナム戦争、対ソ連封じ込め戦略、湾岸戦争、イラク戦争など軍事力を含む世界戦略を着実に実行し、日本に様々な形で影響を与えてきた。現在、米軍と自衛隊の共同運用・訓練・装備にいたるまで部隊の一体化が行われ、日米同盟は軍事部門においても目に見える形でより強化され、前進している。従って今後、米軍の世界戦略にも対等の協力を負担するのが当然視され、憲法という法的根拠をよりどころに軍事規制を主張することは極めて難しくなり、アメリカにとって自衛隊がスタンダードな軍隊ではないことは許されなくなってくる。パクス・アメリカーナの重要な構成員となった日本の自衛隊は国軍になり、同盟軍としてアメリカの主張する「正義の戦争」に参加しなければならないのである。ここに憲法改正の真の意義が求められてくる。

◆キーワード「責任」

こうした目的による憲法改正が行われた場合、何が問題となるかを知るための答えを我が国の過去の経験から探ってみよう。明治以降、日本の近代化とともに我が国の軍隊も増強・拡大してきた。帝国主義の時代に、日清・日露の戦役が不可欠の選択であったことは認識しても、その後の昭和の軍事戦略が明らかに誤りであったことは、第二次大戦での大敗北がそれを示している。大敗北の原因については多くの戦史家が明らかにしている部分もあるが、ここでは「責任」という言葉をキーワードにして歴史の過ちについて考えてみたい。

歴史をひも解くと、その時の当事者が時代の局面にあって与えられた責任を全うすれば、過ちを防ぐことができたのではないかと考えられる場合が多々ある。しかし実際に起こった歴史的事実は、昭和史において陸軍が満州某重大事件に始まる独断専行にけじめをつけることなく暴走し、満州事変・2.26事件・日中戦争と進み、時の指導者が時流におもねり、失敗や恣意的行動に責任を果さないまま対米戦争へ突入し、遂に崩壊してしまった悲惨な結果を作り出した。万世一系と高らかに謳った国家も、崇高な理念も、勇敢であった一人一人の国民の多くも、責任を全うすることのできない指導者たちのために滅び去ってしまったのである。歴史の教訓が示すように、国家の指導者が国のかじ取りにおいて誤った判断を正さないままに終始し、とるべき責任を全うしない時、亡国の危機が生じるのである。

◆無責任政権が改憲したら……

この反省に立って今の我が国の現状をみてみると、現政権に吹き荒れる疑惑の数々に際して、誰が責任を全うしているであろうか。財務省で事実が改ざん・隠ぺいされ、国権の最高機関が欺かれた事件が明確になった現時点においてもまだ、責任者は処罰されず真実は明らかにされていない。

政権が国軍化しようとしているかもしれない自衛隊でも数多くの隠ぺいが発覚した驚愕すべき事態。官僚は国家国民に忠誠を誓うのではなく。自己保身と任命権者にのみ忠誠を誓う風潮。このような極めて憂慮すべき状況のまま、もし憲法が改正されて、自衛隊が実質的に国軍化し、国際情勢の名のもとに戦争に参加することになった場合どうなるのだろうか。

かつて事実が隠ぺいされた大本営発表の下、そのまま大敗北につき進んでいった歴史が再び繰り返されるのだろうか。重ねて強調するが、もし責任あるべき者がその責務を全うせず恣意的に流された場合、悲惨な結末が再現される恐れが充分起こりうるのである。安倍政権がやろうとしている憲法改正がいかに危険な政策かよく認識すべきである。

憲法の戦力不保持という条項はある意味理想かもしれない。しかし自衛隊という現実に理想を近づけてはいけない。歴史の事実は、理想を現実に近付ければ必ず現実が理想を押し流してしまうことを示している。本当の平和を構築し維持してゆくためには、今ある現実の問題を克服して、平和という理想を掲げ続けていくしかないのである。憲法9条の崇高な理念は、この国の宝なのだから。

元稿:HUNTER 主要ニュース 【僭越ながら論】 2018年04月13日 07:45:00 これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。

【僭越ながら論 18.01.30】:「押し付け憲法論」を押し付ける安倍自民党

『漂流する日本の羅針盤を目指して』: 【僭越ながら論 18.01.30】:「押し付け憲法論」を押し付ける安倍自民党

「国のかたち、理想の姿を語るのは憲法です。各党が憲法の具体的な案を国会に持ち寄り、憲法審査会において、議論を深め、前に進めていくことを期待しています」――。今月22日、衆議院本会議で施政方針演説を行った安倍晋三首相は、改めて憲法改正への議論を進めるよう促し、各党に具体的な案を持ち寄るよう求めた。これまでより一歩踏み込んで、改憲への意欲を示した形だ。

しかし、この首相の姿勢には不同意。憲法によって縛られる側の権力者が、国会や国民の前で現行憲法を否定したに等しいからだ。憲法論議は結構だが、歪んだ議論の在り方には異を唱えねばならない。

■与党公明党も認めた憲法擁護義務

安倍首相は昨年5月、改憲派団体が開いた憲法フォーラムに寄せたビデオメッセージで「2020年を新しい憲法が施行される年にしたいと強く願っています」と述べ物議を醸した。新憲法の施行時期まで公言した首相にとって、議論さえ進まぬ現状は不満なのだろう。

だが、首相自ら憲法改正の必要性を口にするは間違いだ。公明党の山口那津男委員長は、26日の参議院における代表質問で憲法改正には一切触れず、その理由について記者団に「憲法尊重擁護義務を安倍晋三首相が答弁すべきことでない」と述べている。憲法改正に前のめりとなっている首相にくぎを刺した格好となったが、山口氏が言う憲法擁護義務とは、99条に規定された次の条文のことを指している。

「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」

与党・公明党の党首は、この条文を理解しているということだ。ならば、なぜ首相や自民党の間違いを正さないのか――。

■押し付け憲法論

安倍首相をはじめ、憲法改正論者が持ち出してくるのが「押し付け憲法論」。自民党が公表している「憲法改正草案Q&A」にも、「現行憲法は連合国軍の占領下において、同司令部が指示した草案を基に、その了解の範囲において制定されたものです。日本国の主権が制限された中で制定された憲法には、国民の自由な意思が反映されていないと考えます。そして、実際の規定においても、自衛隊の否定ともとれかねない9条の規定など、多くの問題を有しています」とある。

つまり、占領下の制限された状況下で連合国司令部草案に基づいて制定された憲法は主権国家の憲法としてふさわしくない、連合国に押し付けられた憲法ではなく、自分たちでつくった憲法にしよう、という考えだ。しかし、この国において、“押し付けではない憲法”が存在したことは、ただの一度もない。

つまり、占領下の制限された状況下で連合国司令部草案に基づいて制定された憲法は主権国家の憲法としてふさわしくない、連合国に押し付けられた憲法ではなく、自分たちでつくった憲法にしよう、という考えだ。しかし、この国において、“押し付けではない憲法”が存在したことは、ただの一度もない。

古くは604年に聖徳太子がつくったとされる十七条の憲法。1889年に公布、1890年に施行された大日本帝国憲法(明治憲法)。いずれの憲法の制定過程にも、国民は携わっていない。近代憲法ではあるが、明治憲法は欽定憲法。つまり『お上』が下しおかれた憲法だ。さらに言うなら、市井でつくられたさまざまな憲法草案については、一切顧みられていない。押し付けといえば、この国の憲法はすべて押し付け。国民にとっては、同じ性格のものなのである。現行憲法だけがけしからんというのは、憲法の本質を理解していない権力者側の言い分に過ぎない。

■改憲を優先課題とする国民はごく少数

安倍首相ら改憲派にとって最大の目標は、憲法9条の改正だろう。改めて同条の条文をながめてみたい。

第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

安倍首相は、ここまでの条文を残し、新たに3項を加えて自衛隊の存在を明記しようと訴える。一見「平和主義」を堅持するかのような改憲手法だが、同条2項の「戦力」や「交戦権」と自衛隊を明記することの整合性が問われることになる。自衛隊は「戦力」か否か――。集団的自衛権を認められた自衛隊に「交戦権」はあるのか、ないのか――。さまざま議論がある。だが、どれが正しいのか述べるつもりはない。安保法制によって、憲法そのものが歪められた中で自衛隊加権を認めれば、権力を縛るという憲法本来の役目が果たせないばかりか、権力による憲法改正という現状を追認してしまうからだ。安倍が用意した議論のテーブルに、つく必要などない。

そもそも、憲法によって権力行使の在り方を縛られているはずの首相が、「憲法を変えよう」というのは本末転倒。戦後を振り返って「自衛隊を憲法に明記しよう」「自主憲法を制定しよう」という機運が、国民の中から湧き上がったことなど一度もない。

改憲についての世論調査の結果について、賛成の割合が〇〇%、反対の割合が○○%などと、数字の大小だけが取り沙汰されてきた。しかし、「もっとも国に望むこと」を聞かれたならば、「憲法改正」と答える人の割合は、一けた台あるかないかに過ぎないはずだ。経済、福祉、教育、年金――。国民が政府に求めているのは、暮らしとその未来についての施策であって、憲法改正ではない。国民が求めない憲法改正は、「やってはならない」愚行なのである。

■成立過程より「理念」

押し付けであろうとなかろうと、現行憲法は、帝国憲法が認めていなかった「国民の権利、義務」を明確に規定している。平和国家としての方向性を示したのは9条だ。憲法にとって最も大切なのは、成立過程ではなく、目指すべき国家像を明確に示すこと。そうした意味で、現行憲法は世界に誇れる宝であろう。

安倍首相と自民党が望んでいるのは「戦争ができない国」から「戦争ができる国」への転換。だからこそ9条を変えるしかなく、改憲を実現するしかない。その結果として現出する日本国に「平和」はないということを、私たちは肝に銘じねばならない。

押し付け憲法論を振りかざして国民に憲法改正を“押し付けて”いるのは、安倍さん、あなたではないのか?

元稿:HUNTER 主要ニュース 【僭越ながら論】 2018年01月30日 09:00:00 これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。

【僭越ながら論 17.10.13】:本当に改憲が必要ですか?

『漂流する日本の羅針盤を目指して』: 【僭越ながら論 17.10.13】:本当に改憲が必要ですか?

報道各社による衆院選の情勢調査で、「改憲」を公約に掲げた自民党が、単独過半数(233)を大きく超える勢いを示していることがわかった。「加憲」などというごまかし言葉を使う公明党や、改憲に積極的な日本維新の会、希望の党の議席を加えると、国会の改憲派が改正発議に必要な3分の2(310)を優に超える勢力となる可能性が高い。本当に国民は改憲を望んでいるのか――。

■受け身の改憲論

日々の暮らしの中で、強く「憲法を変えなければならない」と思うことがあるか?おそらく、大多数の国民は「NO」と答えるだろう。トレンドになりつつある“改憲”だが、この国は、根本的なところで大きな間違いを犯している。

戦後70年以上、日本会議などの国家主義集団を除き、国民の側から「憲法の、この条文を変えてほしい」という声が上がったことはない。日々の暮らしを送る上で、何の必要もないからだ。報道機関の世論調査で改憲の是非を聞かれ、仕方なく答える、というのが現状だろう。いわば受け身の改憲論議なのである。

そもそも憲法とは、権力を縛るための最高法規。解りやすく言えば、主権者である国民に対し、政治や行政が「やってはいけないこと」と「やるべきこと」を明記したものなのだ。ために憲法99条には「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」とある。

しかし、昨今の憲法論議はすべて政治家主導。「尊重」「擁護」どころか、縛られる側の政治家が憲法99条を無視し、規律を緩めたくて議論を提示しているに過ぎない。従って、改憲提起の論拠も極めて曖昧だ。

■曖昧な改憲理由

安倍首相をはじめ、右派陣営が口にする改憲理由は「国際情勢の変化」。とくに今回の総選挙では、北朝鮮の暴走にその根拠を求めるケースが多い。彼らは、世界各地でテロや紛争が頻発する中、自衛隊を「軍隊」として憲法に規定し、国防の方針を明確化するのだと主張する。だが、自衛隊はもともと専守防衛のための組織。憲法に明記しようとしまいと、その役割に変わりはない。無理のある拡大解釈で、すでに自衛隊の海外派遣も実現しており、「国際情勢の変化」とやらに付き合って憲法を改正する必要はあるまい。

ならば、何のための改憲か――。結党以来「自主憲法制定」が党是である自民とは別にして、各党の考え方を公式サイトの記述から確認してみた。

【公明党】

「平和・人権・民主の3原則を堅持しつつ、時代の進展に伴い提起されている新たな理念・条文を加えて補強していく「加憲」が最も現実的で妥当な方式と考えます。例えば、環境権や地方自治の拡充など……」(公明党HPより)。

【日本維新の会】

「70年前に施行されて以来一言一句の改正も行われていない現行憲法を、時代の変化に合わせ、わが国が抱える具体的問題を解決するために改正する。わが党は、教育無償化、統治機構改革、憲法裁判所の設置という3点に絞り込み憲法改正原案を取りまとめた」(日本維新の会HPより)。

【希望の党】

「憲法9条をふくめ憲法改正論議をすすめます。自衛隊の存在を含め、時代に合った憲法のあり方を議論します。たとえば、国民の知る権利を憲法に明確に定め、国や自治体の情報公開を進めること。地方自治の「分権」の考え方を憲法に明記し、「課税自主権」、「財政自主権」についても規定すること」

“時代の進展”(公明)、“時代の変化”(維新)、“時代に合った”(希望)――。要するに、各党とも現行憲法は「時代」に合わないと考えているのだ。しかし、日本国憲法のどの部分が、この時代のどこに合わないのかについては説明されていない。「時代に合わない」という曖昧な言葉を便利使いしているだけで、じつは各党の改憲理由は明確化されていない。

自民党の改憲理由も、穴だらけだ。同党の主張は、「憲法改正については、国民の幅広い理解を得つつ、衆議院・参議院の憲法審査会で議論を深め各党とも連携し、自衛隊の明記、教育の無償化・充実強化、緊急事態対応、参議院の合区解消など4項目を中心に、党内外の十分な議論を踏まえ、憲法改正原案を国会で提案・発議し、国民投票を行い、初めての憲法改正を目指します」(同党公式サイトより)。だが、憲法に明記しなくても自衛隊は国内外でその存在を認められているし、教育の無償化は現行法の範囲内で可能。参議院の合区解消にしても国会法や公職選挙法の改正で検討すべき課題であって、憲法に規定する必要はない。

■安倍の狙いは全体主義国家

自民党の本当の狙いは9条2項の撤廃と、緊急事態条項の追加。日本を「戦争のできる国」にして、非常の際は、政府の権限で国民の生活や経済活動などの自由を奪うことができるような国家にすることである。

ちなみに、緊急事態条項は、日中戦争が泥沼化する状況で制定された戦時法規「国家総動員法」と同じ発想に基づくもの。国家総動員法の第1条には「本法ニ於テ国家総動員トハ 戦時(戦争ニ準ズベキ事変ノ場合ヲ含ム以下之ニ同ジ)ニ際シ国防目的達成ノ為国ノ全力ヲ最モ有効ニ発揮セシムル様 人的及物的資源ヲ統制運用スルヲ謂フ」とある。戦争時やそれに準じる事態においては、国防のため、国民の人的、物的資源を政府が統制し運用するということだ。つまりは全体主義国家。安倍自民党が目指しているのは「個人より国家」が尊重される世の中なのである。

安倍首相は2015年11月、参院予算委員会の閉会中審査の中で「緊急時に国民の安全を守るため、国家、国民自らがどのような役割を果たしていくべきかを憲法にどのように位置づけるかは極めて重く大切な課題だ」と明言。国家のためなら、国民の自由を奪うのは当然という考え方を明確に示している。これでも、安倍自民党を支持するのか?

■求められる国民主導の改憲論

重ねて述べるが、改憲を言い出すのは国民の側。政治主導で改憲を提起するのは間違いだ。国民の間に改憲への機運が高まった時、広範な議論を経て、国会発議に持ち込むべきだろう。主権者は国民。安倍に平和国家を崩す権利などない。

元稿:HUNTER 主要ニュース 【僭越ながら論】 2017年10月13日 10:20:00 これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。

【僭越ながら論 16.05.30】:自民党改憲案と「統帥権」の時代

『漂流する日本の羅針盤を目指して』: 【僭越ながら論 16.05.30】:自民党改憲案と「統帥権」の時代

主要国首脳会議(伊勢志摩サミット)に出席するため来日した米国のオバマ大統領が、被爆地ヒロシマを訪問した。歴史的な出来事とはいえ、原爆ドームの時は止まったまま。大量虐殺兵器を使用した米国は、何の責任も取っていない。

一方、米軍普天間飛行場の辺野古移設に揺れる沖縄では、海兵隊の軍属が二十歳の女性を殺害するという事件が発生。県土の大半が米軍基地という状態のなか、蛮行が繰り返されている。71年経っても、この国の戦争は終わっていない。

国内の焦点は夏の政治決戦に移りつつあるが、参院選で最大の争点となるのは憲法改正の是非。自・公が3分の2を超える議席を獲得する結果になれば、自民党憲法改正草案が導く軍事国家が現実味を帯びることになる。

自民党の改憲案に明記された新9条や緊急事態条項が想起させるのは、紛れもなく戦前。その戦前には、司法、立法、行政の三権はもとより憲法をも超越した大権が存在したことを忘れてはならない。軍部の暴走を招いた「統帥権」である。

■「統帥綱領」・「統帥参考」

統は「まとめおさめる・すべる」、帥は「軍の将・ひきいる」。統帥とは、軍隊を掌握して動かすことだ。昭和初期から敗戦に至るまでの日本を動かしたのは、明治憲法でも天皇でもなく、陸軍参謀本部と海軍軍令部(合わせて「大本営」)。根拠となったのが「統帥権」であり、そのことを証明する一冊の本がある。

昭和3年、陸軍参謀本部は作戦遂行のための要諦を示した「統帥綱領」を策定。7年には、統帥の本義を説くための「統帥参考」をまとめ、それぞれ一冊の本にしていた。2冊とも「軍事機密」。閲覧が許されていたのは、一部の高級将校や陸軍大学の生徒だけだった。戦後、昭和30年代に旧軍人の集まりである偕行社が一冊にまとめ復刻・出版。世にその内容が知られるようになった。

■憲法・三権を超えた「統帥権」

このうち、統帥とは何かを記した「統帥参考」の記述は、軍部が立憲主義を否定した証と言うべきものだ。第一章「一 兵馬ノ権ハ大権二属ス」から、軍部独走の正当化が始まっている。(原文の旧字体は新字体に。( )内のひらがなはHUNTER編集部)

帝国ノ軍隊ハ皇軍ニシテ其(その)統帥指揮ハ悉ク(ことごとく)統帥権ノ直接又ハ間接ノ発動ニ基キ 天皇ノ御親裁ニ依(よ)リ実行シ或(あるい)ハ其御委任ノ範囲内ニ於テ各統帥機関ノ裁量ニ依リ実行セシメラルルモノトス

日本軍は皇軍。軍隊への命令は、天皇の持つ統帥権に基づき発動されるが、裁量・実行するのは「各統帥機関」――すなわち陸軍参謀本部と海軍軍令部だと断言しているのである。その上で統帥参考の編者は、「二 統帥権独立ノ必要」で統帥権が法(この場合は、憲法を含むすべての法令)を超える存在であると宣言する(下参照)。

政治ハ法ニ拠(よ)リ統帥ハ意志ニ拠ル 一般国務上ノ大権作用ハ一般ノ国民ヲ対象トシ其生命、財産、自由ノ確保ヲ目的トシ其行使ハ『法』ニ準拠スルヲ要スト雖(いえども)統帥権ハ『陸海軍』ト云フ特定ノ国民ヲ対象トシ最高唯一ノ意志ニ依リテ直接ニ人間ノ自由ヲ拘束シ且其最後ノモノタル生命ヲ要求スルノミナラス国家非常ノ場合ニ於テハ主権ヲ擁護確立スルモノナリ 之ヲ以テ統帥権ノ本質ハ力ニシテ其作用ハ超法的ナリ―(以下省略)―

政治は法に縛られるが、統帥は執行者の意思にのみ縛られる。そして統帥権は、法を超越する力だと説く。統帥権が、三権分立を定めた明治憲法の上にあるという解釈。参謀たちは、必然的に政府や議会を見下すようになる。「三 統帥権ト議会トノ関係」では、議会の統帥への関与を真っ向から否定している(下参照)。

陸海軍ニ対スル統治ハ即チ統帥ニシテ一般国務上ノ大権カ国務大臣ノ輔弼スル所ナルニ反シ統帥権ハ其輔弼ノ範囲外ニ独立ス 従テ統帥権ノ行使及其結果ニ関シテハ議会ニ於テ責任ヲ負ハス議会ハ軍ノ統帥指揮竝(ならびに)之カ結果ニ関シ質問ヲ提起シ弁明ヲ求メ又ハ之ヲ批評シ論難スルノ権利ヲ有セス

統帥は、国務大臣の輔弼の範囲外。すなわち一般行政とは無関係だと断り、さらに軍事行動とその結果について、議会は質問も批判もできないというのである。軍隊が自国の制度のすべてを否定したという意味においては、一種のクーデターと言っても過言ではあるまい。

≪統帥権ノ本質ハ力ニシテ其作用ハ超法的ナリ≫、≪統帥権ハ其(国務大臣の)輔弼ノ範囲外ニ独立ス≫、≪議会ハ軍ノ統帥指揮竝(ならびに)之カ結果ニ関シ質問ヲ提起シ弁明ヲ求メ又ハ之ヲ批評シ論難スルノ権利ヲ有セス≫――憲法にも、行政にも、議会にも拘束されない――これこそ昭和初期の日本を暴走させた統帥権という化け物の正体だ。統帥の大権は天皇が有するが、書の冒頭で、裁量・実行するのは「各統帥機関」であることを謳っており、参謀本部や軍令部は事実上天皇より上の存在。この考えに立った統帥参考の編者は、同書「十六 非常大権」で統帥権を盾にした軍部の本音を明かしている(下参照)。

兵政ハ原則トシテ相分離スト雖(いえども)戦時又ハ国家事変ノ場合ニ於テハ兵権ヲ行使スル機関ハ軍事上必要ナル限度ニ於テ直接ニ国民ヲ統治スルコトヲ得ルハ憲法第三十一条ノ認ムル所ナリ 而シテ比軍権ノ行使スル政務ニ関シテハ議会ニ於テ責任ヲ負ハス

それまでの記述では、政(政治)と兵(軍事)の分離を原則としていた統帥参考が、戦時においては「兵権ヲ行使スル機関」=「参謀本部と軍令部」が、直接国民を統治するのだという。こうなると、軍が国家の経営者。昭和初期の参謀たちは、明治憲法31条『本章ニ掲ケタル条規ハ戦時又ハ国家事変ノ場合ニ於テ天皇大権ノ施行ヲ妨クルコトナシ』の『天皇』を『兵権ヲ行使スル機関』に置き換え、軍部独裁を強めていく。

ちなみに、統帥綱領が策定された昭和3年には、関東軍による張作霖爆殺事件(満洲某重大事件)。 統帥参考が編まれた昭和7年には、上海事変、満州国建国、五・一五事件といった歴史に残る出来事が相次ぎ、対中戦争は泥沼化。戦線を太平洋にまで拡大させた参謀たちは、敗戦まで暴走を続けていくことになる。

■自民党改憲案「緊急事態条項」との共通点

ところで、統帥参考のいう「非常」とは、言うまでもなく戦争状態。今も昔も、戦争は「緊急事態」ということだ。かつての国家総動員法をなぞった自民党改憲案の緊急事態条項は、主として戦時を想定したもの。同草案には、『第九章 緊急事態』として次のように盛り込まれている(以下、自民党憲法改正草案より抜粋)。

第98条(緊急事態の宣言)

1 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。第99条(緊急事態の宣言の効果)

1 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。3 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。

自民党の改憲案によれば、「国防軍」のトップは内閣総理大臣。緊急事態において、国民は≪国その他公の機関の指示に従わなければならない≫のだという。自民党の改憲案を素直に読めば、戦時に≪国その他公の機関≫を代表するのは総理で、すなわち軍。軍のトップが、法を超越して国家を動かすという点、統帥権の時代と通底するものがある。

広島、長崎ではいまも原爆の被害に苦しむ人がいる。沖縄の支配者は米軍だ。昭和初期、統帥権という化け物がまき散らかした毒が、現代の日本を未だに蝕んでいるのは事実。改憲で、時計の針を逆に回すことなど許されるはずがない。

元稿:HUNTER 主要ニュース 【僭越ながら論】 2016年05月30日 08:10:00 これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。

【僭越ながら論 16.05.02】:日本国憲法 70年目の岐路

『漂流する日本の羅針盤を目指して』: 【僭越ながら論 16.05.02】:日本国憲法 70年目の岐路

言うまでもなく、日本国憲法の下における主権者は国民。その国民に選ばれたのが、衆・参717人の国会議員だ。当然、主権者と政治家は同じ方向を向くはずだが、この国の現状はそうなっていない。

安倍晋三政権は、主権者が望んでもいない安保法制や特定秘密法を最優先としてきたし、野党も離合集散を繰り返すばかりで何をしたいのか分からない。

国民と永田町の距離は広がる一方だが、とくに乖離していると思われるのが憲法についての考え方である。日本国憲法の公布から70年。安倍首相は、今夏の参議院議員選挙で憲法改正を争点にする意向を示しているが、この国にとって改憲は喫緊の課題と言えるのか?

■民意と政治の乖離

5月3日の憲法記念日を前にして、西日本新聞が興味深い特集記事を掲載した。4月30日朝刊の『<憲法特集>九州・沖縄の国会議員アンケート』で、九州・沖縄選出の政治家たちに対して同紙が行った憲法に関するアンケート結果をまとめたものだ。

改憲への賛否やその理由、緊急事態条項の必要性など12項目についての質問に対し、76人中62人が回答。その中で一番気になったのが、憲法改正に対する基本的な姿勢を問われた議員らの回答結果だった。

改正の必要性を認めたのが50人。国民間の議論が重要などとして自らの考え方を示さない議員が4人で、必要なしと答えたのはわずかに8人しかいない。回答した62人のじつに8割が、改憲すべきだと考えていることになる。ちなみに、改憲を否定したのは共産党の2人と社民の1人、それに沖縄選出の野党系5人だ。

改憲については国民の議論も分かれており、必要と考える人もいれば、必要ないと断言する人もいる。だが、これまで報道各社が実施した世論調査では、必要性を感じる人と感じない人の割合は同じくらい。改憲論者が8割もいる九州・沖縄の議員意識とは、かなりのズレがある。改憲必要論者のほとんどは自民党議員。自民一強が、民意を歪める結果となっている証だ。

■憲法の本質とは

アンケート結果では、多くの議員が「現代の様々な問題に対応できなくなっている」と答えているが、現行憲法のどの条文が、どのような問題に対応できていないというのだろうか?おそらく、突っ込まれてまともに議論できる国会議員は少ないはずだ。

そもそも憲法は「権力」に縛りをかける存在。見方を変えれば、主権者側が政治や行政に“やるべきこと”と“やってはいけないこと”を命じたものと言える。憲法が「現代の様々な問題に対応できなくなっている」と言うが、それは政治や行政が無能で、やるべきことをやっていないだけのこと。憲法が悪いというのは、権力者の言い訳でしかない。だが自民党の議員は憲法の本質が理解できておらず、そればかりか憲法を主権者側ではなく権力側が与えるものだとさえ思っているふしがある。

自民党が平成24年に発表した「日本国憲法改正草案」は、政府に国民の自由を奪う権利を与える内容だ。草案にある緊急事態条項は、戦争などの緊急事態において、政府が国内のすべてをコントロールできるようにするもの。戦前の「国家総動員法」と同じ考え方に基づく危険な条項である。さらに草案では、平時の自由さえも制限する方向性を打ち出しており、基本的人権が守られる内容にはなっていない。最悪なのは、権力側に憲法擁護義務を課した99条を改変し(自民党案では102条)、「全て国民は、この憲法を尊重しなければならない」として、国民に憲法尊重義務を課している点だ。自民党が描く理想の憲法とは、国家権力ではなく国民を縛るもの。同党の改憲案を認めた瞬間、この国は戦前の息苦しい日本に戻ることになる。

■押し付け憲法論

安倍首相は、現行憲法を「GHQの押し付け」だと主張してきた。押し付け憲法論は改憲論者の拠り所でもある。新聞アンケートの回答では少数だったが、自民党議員の多くが、首相の押し付け憲法論に同調しているのは確かだろう。だが、明治憲法にしても、一般民衆からすれば「お上が決めたこと」。つまりは、押し付けられたものだ。自民党が数の力で改憲を成し遂げても、それは押し付け憲法。お上やGHQが自民党と公明党に姿を変えるだけのことなのだ。だが、現行憲法と自民党の憲法草案で、決定的に違うところがある。

戦後、日本人は現行憲法を受け容れた。それがGHQの押し付けだと分かっていたとしても、当時の国民の多くは新しい憲法を歓迎していたはずだ。戦前、戦中を考えてみると良い。国家総動員法や治安維持法によって、人権も自由も抑圧された時代だ。新憲法がそうした状況を拒絶することを可能とし、平和を最優先に掲げたことは事実。日本は、現行憲法のおかげで奇跡の復興を果たし、先進国の仲間入りを実現した。

一方、安倍首相が目指す憲法がもたらすのは、戦争ができる国家。集団的自衛権を正式に認め軍隊を持つという、現行憲法とは真逆の思想に立つものだ。そのためなら、基本的人権や自由を制限してはばからないというのだから、時代錯誤と言うしかない。現行憲法と自民党の憲法、どちらの憲法がまともか、考えるまでもあるまい。

首相は、参院選で改憲発議に必要な3分の2を目指す構えだが、現在の日本にとって改憲は喫緊の課題ではない。子育て支援をはじめとする福祉の充実や経済再生を求める切実な声はあっても、憲法改正を願う熱い声など聞いたことがない。騒いでいるのは、右寄りの論客と産経・読売だけ。国民の大多数は、改憲を争点にした選挙など、望んでいないのである。

あす3日。日本国憲法は70歳の誕生日を迎える。

元稿:HUNTER 主要ニュース 【僭越ながら論】 2016年05月02日 10:25:00 これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。

【HUNTER 16.02.23】:“人権より国家” ― 憲法改正草案に見る安倍自民党の正体

『漂流する日本の羅針盤を目指して』:【HUNTER 16.02.23】:“人権より国家” ― 憲法改正草案に見る安倍自民党の正体

夏の参院選に向けて、憲法改正への意欲を剝き出しにする安倍晋三首相。今月2日の衆院予算委員会では、9条2項について「7割の憲法学者が自衛隊について憲法違反の疑いを持っている状況をなくすべきではないか、という考え方もある」と述べ改正の必要性に言及。22日には、出演したラジオ番組で憲法9条に自衛隊の存在が明記されていないとして、改正の必要性を強調している。

夏の参院選に向けて、憲法改正への意欲を剝き出しにする安倍晋三首相。今月2日の衆院予算委員会では、9条2項について「7割の憲法学者が自衛隊について憲法違反の疑いを持っている状況をなくすべきではないか、という考え方もある」と述べ改正の必要性に言及。22日には、出演したラジオ番組で憲法9条に自衛隊の存在が明記されていないとして、改正の必要性を強調している。

首相が目指している新たな憲法とは、平成24年に自民党が公表した「日本国憲法改正草案」。緊急事態条項など戦前色の強い内容に批判がある危険な改正案だが、現行憲法と比較すれば、安倍自民党のとんでもない正体が浮き彫りになってくる。

■自民党憲法改正草案の危険性

自民党は平成24月4月、平成17年の同党憲法改正案に修正を加える形で「日本国憲法改正草案」を公表している。安倍首相が目指している「美しい国」とは、この改正憲法によってもたらされる社会ということになる。同党の改正草案については、度々その危険性を報じてきた。

≪自民党の憲法改正草案を知っていますか?≫(2013年5月7日配信)

≪安倍首相国会発言で見えた「国家総動員法」の時代 ≫(2015年11月12日配信)

自民党の改正案は、「個人」より「国家」を優先する考え方に基づくもの。そのため、「緊急事態条項」などという戦前の国家総動員法をなぞった極めて危ないものも含まれている。

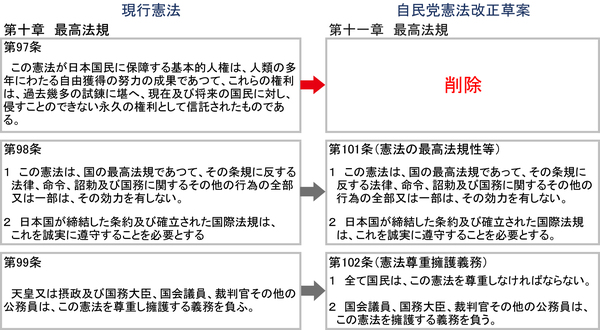

■基本的人権の不可侵性を否定

この危険な改正草案のなかで、自民党の正体が如実に示されている改正ポイントがある。現行憲法でいえは「第十章」、憲法が「最高法規」であることを明示した一連の条文だ。これが自民党案ではどう変えられているか――。

憲法が最高法規であるとの前提で、その憲法が規定する「基本的人権」の不可侵性を謳った97条が、自民党案では削除されている。自民党は、基本的人権を「侵すことのできない永久の権利」として認めていないのだ。“個人より国家”という考え方に立つ同党にとっては、憲法が国家の動きにブレーキをかける最高法規であってはならない。自民党が目指す憲法は、基本的人権を守るための最高法規ではなく、国家のための最高法規なのである。その方向性は、改正案にあるこの後の条文でより明らかとなる。

■最優先は「国家」

憲法優先を定めた現行憲法の98条とそれに該当する自民党案の101条に違いはない。だが、権力側に憲法擁護義務を課した99条はまったく異なる性格のものに変容する。現行の99条にあたる自民党案102条は、「全て国民は、この憲法を尊重しなければならない」として、国民への憲法尊重義務を課しているのだ。自民党が描く理想の憲法が、国家権力ではなく国民を縛るものである証左だ。

そもそも憲法は、国家権力に縛りをかけることで国民の人権や自由を保障するもの。だからこそ現行憲法は、99条で公務に就く人にのみ憲法擁護義務を負わせている。権力側が定めた法律は国民が守るべきものだが、憲法は国家=権力側が守るべきものなのだ。しかし、自民党の考え方は逆。まず国民に憲法を尊重せよと言う。自民党の目指す憲法が“個人より国家”という全体主義に立脚したものである以上当然の帰結なのだが、この条文には不同意。基本的人権の不可侵性を否定するような憲法を尊重できるわけがなかろう。

安倍首相が憲法改正にこだわっているのは、国際紛争を解決する手段として「戦争」を遂行できるようにするためであり、そこのことは9条改正を強調し始めた姿勢を見ても明らかだ。ストレートに言えば、安倍首相の目指すところは戦争のできる国家。憲法は、そのための道具に過ぎない。国民に、平和を否定する憲法を尊重しろと迫る自民党は、かつての寛容さを持った政党ではなくなっているのである。安倍自民党の正体が、そこにある。

■自民党の憲法がもたらす「戦前」

ところで、最高法規を謳った現行憲法第十章が、自民党案では第十一章になっている。ずれた理由は、自民党案に「新たな第九章」が加えられているからだ。その章こそが緊急事態条項。ここでもう一度、緊急事態条項のお手本となっている「国家総動員法」との比較をしておきたい。

1938年(昭和13年)、日中戦争が泥沼化する状況で制定されたのが戦時法規である「国家総動員法」。国家の名において国民に塗炭の苦しみを与えた同法の第一条にある立法趣旨と、自民党憲法改正草案にある緊急事態条項の内容とは、国に権限の一切を委ねるという点でまったく同じもの。戦争遂行のためには、人も物も国の統制下に置かれるということだ。自民党の憲法改正草案が、いかに危険なものであるか、よくわかる事例であろう。

夏の参院選に向けて、安倍首相は憲法改正を声高に叫ぶことだろう。自民党の憲法観に同意するかどうか ―― そのことが問われる選挙になるのは確かだ。

元稿:HUNTER 主要ニュース 政治・社会 【政治ニュース】 2016年02月23日 09:20:00 これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。

【僭越ながら論 15.06.10】:安倍晋三と憲法99条

『漂流する日本の羅針盤を目指して』: 【僭越ながら論 15.06.10】:安倍晋三と憲法99条

衆議院の憲法審査会に参考人として呼ばれた3人の憲法学者が、そろって集団的自衛権の行使を「違憲」と断じた。与党側推薦の大学教授まで政権の姿勢を厳しく批判する事態。安全保障関連法案が審理されるなか、政府・与党は火消しに躍起となっているが、多くの国民が感じた政権への不信は消えそうもない。

衆議院の憲法審査会に参考人として呼ばれた3人の憲法学者が、そろって集団的自衛権の行使を「違憲」と断じた。与党側推薦の大学教授まで政権の姿勢を厳しく批判する事態。安全保障関連法案が審理されるなか、政府・与党は火消しに躍起となっているが、多くの国民が感じた政権への不信は消えそうもない。

戦争オタクの首相は、もともと平和憲法否定論者。「違憲」と言われても、せせら笑って安保関連法案の成立を強行し、最終的な目標である「憲法改正」を目指すだろう。

だが、この首相の姿勢こそ、重大な憲法違反であることを忘れてはならない。

■憲法学者が「違憲」批判―浮足立つ安倍政権

安倍首相は、集団的自衛権の行使容認を閣議決定するにあたって、これまでの憲法解釈を「変えた」と明言している。閣議決定の内容を実現するために提出されたのが、いま国会で審議されている安全保障関連法案だ。

法案は2本。「国際平和支援法案」(正式名称:国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律)と「平和安全法制整備法」(正式名称:我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律)だ。法案の名称に無理やり「平和」と入れたうえ、集団的自衛権と集団安全保障をごた混ぜにし、理解できないように工夫されている。実態が「戦争法案」であることを隠すための姑息な手法である。前者は「外国の軍隊を守るための法律」であり、後者は「世界中で戦争をするため」の法改正と言った方が分かりやすい。

憲法審査会で集団的自衛権を「違憲」と切って捨てた3人の憲法学者は、安全保障関連法案に対しても同様の見解。法案の前提である集団的自衛権そのものを「違憲」と断じているのだから、それを実現するための法案が違憲となるのは当然の帰結だろう。自民・公明が推薦した大学教授まで政府を批判した形で、法案審議の行方に影響を及ぼしかねない状況となっている。

想定外の事態に、政府側は防戦一方だ。

たくさんいるはずの著名な学者の名前は一切出てこず、合憲の理由も示されないといういい加減な反論ばかり。安倍首相の「戦争に巻き込まれることはない」「抑止力が高まる」同様、政権特有の『根拠なき主張』を象徴する発言である。

首相は8日、外遊先のドイツで「憲法解釈の基本的論理は全く変わっていない」と強弁し、憲法学者らへの反論を試みた。だが、その基本的論理をねじ曲げ、憲法9条が否定する集団的自衛権の行使を容認したのは首相自身。論理矛盾は明らかだ。

政府は9日、違憲を否定する見解を発表したが、浮足立った政府側の主張に説得力はなく、安保関連法案の今国会での採決は難しい状況となっている。

■首相が犯している「憲法違反」

集団的自衛権や安保関連法案の違憲性が議論されるのは当然だが、安倍首相が犯している「憲法違反」にも注目すべきだ。日本国憲法の99条は、次のように規定している。

天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ

国会議員をはじめとする公務員、さらには天皇までもが憲法擁護の義務を負わされているのだ。条文のどこにも、「国民」という文言が入っていないのは、憲法が権力に対する抑制装置であることを示しているが、安倍首相には通じない。首相は公式サイトのなかで、憲法についてこう述べている。

憲法改正が必要と考える理由として、次の3点を指摘します。まず、憲法の成立過程に大きな問題があります。日本が占領下にあった時、GHQ司令部から「憲法草案を作るように」と指示が出て、松本烝治国務大臣のもと、起草委員会が草案作りに取り組んでいました。その憲法原案が昭和21年2月1日に新聞にスクープされ、その記事、内容にマッカーサー司令官が激怒して「日本人には任すことはできない」とホイットニー民生局長にGHQが憲法草案を作るように命令したのです。

これは歴史的な事実です。その際、ホイットニーは部下に「2月12日までに憲法草案を作るよう」に命令し、「なぜ12日までか」と尋ねた部下にホイットニーは「2月12日はリンカーンの誕生日だから」と答えています。これも、その後の関係者の証言などで明らかになっています。

草案作りには憲法学者も入っておらず、国際法に通じた専門家も加わっていない中で、タイムリミットが設定されました。日本の憲法策定とリンカーンの誕生日は何ら関係ないにもかかわらず、2月13日にGHQから日本側に急ごしらえの草案が提示され、そして、それが日本国憲法草案となったのです。

第二は憲法が制定されて60年が経ち、新しい価値観、課題に対応できていないことです。例えば、当時は想定できなかった環境権、個人のプライバシー保護の観点から生まれてきた権利などが盛り込まれていません。もちろん第9条では「自衛軍保持」を明記すべきです。地方分権についても道州制を踏まえて、しっかりと書き込むべきです。

第三に憲法は国の基本法であり、日本人自らの手で書き上げていくことこそが、新しい時代を切り拓いていくのです。

憲法前文には「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」と記述されています。世界の国々、人々は平和を愛しているから日本の安全、国民の安全は世界の人々に任せましょうという意味にほかなりません。

普通の国家であれば「わたし達は断固として国民の生命、財産、領土を守る」という決意が明記されるのが当然です。

どう甘くみても、安倍首相が『憲法を尊重し擁護』しているとは思えない。むしろ、現行憲法について、素人による急ごしらえだと厳しく批判する内容だ。前文を例示したうえで、「『わたし達は断固として国民の生命、財産、領土を守る』という決意が明記されるのが当然」としたところなどは、憲法の基本理念を否定したに等しい。これは尊重でも擁護でもなく、誹謗・中傷の類いと言うべきだ。

憲法をないがしろにする姿勢は、今年になってさらに過激さを増しており、「GHQの素人がたった8日間で作り上げた代物」と発言。野党側から厳しい追及を受けている。この場合の『代物』は、悪いものへの評価。安倍が憲法99条に違反する政治家であることは、疑う余地がない。憲法違反の政治家に、国の未来を任せるのは間違いだと思うが……。

元稿:HUNTER 主要ニュース 【僭越ながら論】 2015年06月10日 09:20:00 これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。

【HUNTER 13.05.07】:自民党の憲法改正草案を知っていますか?

『漂流する日本の羅針盤を目指して』:【HUNTER 13.05.07】:自民党の憲法改正草案を知っていますか?

3日の憲法記念日、改憲・護憲それぞれを主張する人たちの集会が全国各地で開かれた。例年になく熱い祝日だったのは、夏の参院選で、否応なく憲法改正の是非が問われるからに他ならない。残念ながら、憲法96条の改正に向けて前のめりとなる安倍首相が思い描く「美しい国」とは、権力でしばられた全体主義国家であり、そのことは昨年春に公表された自民党の改正憲法案が如実に示している。

3日の憲法記念日、改憲・護憲それぞれを主張する人たちの集会が全国各地で開かれた。例年になく熱い祝日だったのは、夏の参院選で、否応なく憲法改正の是非が問われるからに他ならない。残念ながら、憲法96条の改正に向けて前のめりとなる安倍首相が思い描く「美しい国」とは、権力でしばられた全体主義国家であり、そのことは昨年春に公表された自民党の改正憲法案が如実に示している。

国益(自民党案では『公益』)の前には国民個々の権利など無い、と言わんばかりの自民党案とは・・・・・。

■強調される「公益及び公の秩序」 自民党は昨年4月、平成17年の同党改正案に修正を加える形で「日本国憲法改正草案」を公表した。安倍政権が目指す96条の改正が実現すれば、次に来るのがこの自民党の憲法案である。

自民党は昨年4月、平成17年の同党改正案に修正を加える形で「日本国憲法改正草案」を公表した。安倍政権が目指す96条の改正が実現すれば、次に来るのがこの自民党の憲法案である。

結論から述べれば「個」より「公」を重視し、お上が国民を縛る内容。現行憲法が持つ権力の独走に歯止めをかけるという思想はどこにも見当たらない。頻繁に使われているのが、『公共の福祉』に取って代わった『公益及び公の秩序』という表現だ。分かりやすい実例が、4つもある。

【12条】

現行憲法:この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力よつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。↓自民党案: この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持されなければならない。国民は、これを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない。

【13条】

現行憲法:すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。↓自民党案:全て国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。

【21条】

現行憲法:集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。↓自民党案:集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。

2 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。

【29条】

現行憲法:財産権は、これを侵してはならない。 2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。 3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。↓自民党案:財産権は、保障する。

2 財産権の内容は、公益及び公の秩序に適合するように、法律で定める。この場合において、知的財産権については、国民の知的創造力の向上に資するように配慮しなければならない。

3 私有財産は、正当な補償の下に、公共のために用いることができる。

現行憲法の12条・13条・22条・29条に規定された「公共の福祉」という概念は、社会全体の公平性を保つための原理として用いられている。換言すれば調和が保たれた社会全体の利益とでも言うべきものだ。自民党が唱える「公益」や「公の秩序」は、明らかに「国家」が軸にあっての言葉で、まったく次元が違う。ことさら『公益及び公の秩序』を強調しているのは、国家あっての個人であることを知らしめようという自民党らしい狙いがあるからだろう。同党の憲法案を理解しようと思えば、「公益」を「国益」と読み替えた方が分かりやすい。つまりは国家至上主義に基づく憲法改正ということだ。

■的外れの押し付け憲法論

安倍首相をはじめ憲法改正を訴える人々は、現行憲法が占領軍に押し付けられたもので、自主的に作られたものではないと主張する。だが、聖徳太子の十七条憲法このかた、国民が自主的に制定した憲法など存在しない。

明治憲法(大日本帝国憲法)は、欽定憲法―すなわち天皇が臣民に与えた憲法であり、憲法発布勅語にはこうある。《朕カ祖宗ニ承クルノ大権ニ依リ現在及将来ノ臣民ニ対シ此ノ不磨ノ大典ヲ宣布ス》。

そして現行憲法は、明治憲法の第73条にある改正手続きに従って公布、施行されたものだ。

《将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ

2 此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員三分ノニ以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス》

改憲派は、現行憲法が占領軍の押し付けだというが、明治憲法の定めた手続きを経て改正されており、いきなり降ってきたものではない。

大切なのは、過程ではなく内容だろう。少なくとも現行憲法が、この国に平和と安定をもたらしたことは事実で、だからこそ現在の程度の低い政治でも国が成り立っているのである。自主憲法ではないからダメだという主張は、国粋主義の上に立った的外れな意見に過ぎない。

■ズタズタにされる三つの柱

さしずめ今度は、自民党と読売新聞あたりが国民に新しい憲法を与えてやろうということらしいが、日本国憲法が世界に誇る「国民主権」、「基本的人権の尊重」、「平和主義」という三つの柱をズタズタにした自民党の憲法案を読んで、賛同する国民が多数を占めるとは思えない。

例えば「国民主権」。自民党案の第1条では、天皇をわざわざ《日本国の元首》と規定しており、明らかに国民主権の考え方と矛盾する。

「基本的人権の尊重」についても後退している。現行憲法が《国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない》としているのに対し、自民党案では《国民は、全ての基本的人権を享有する》。享有することは認めているが、『妨げられない』とは言っていないのだ。

改憲派最大の狙いである憲法9条の改正で、「平和主義」が崩れ去ることはいまさら言うまでもあるまい。自民党の高村正彦副総裁は、「9条の2項は、削除する必要がある」と明言しており、これが安倍氏や同党の最終目標であることは明らかだ。

9条の2項とは、《前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない》。自民党案だと、次のようになる。《前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない》。

さらに、大幅に加えられたのが次の規定である。

我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。

2 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。

3 国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。

4 前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。

5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。

5の条文にある国防軍に置かれる審判所が「軍法会議」であることは言うまでもない。国防軍、統制、軍法会議といった文言が想起させるのは、「戦前」の二文字である。

言いたいことはまだある。「思想及び良心の自由」についての19条は見るも無残な形となる。

現行憲法:思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。↓自民党案:思想及び良心の自由は、保障する。

保障するのが自民党なのか国家なのか分からないが、保障はするが「侵してはならない」とは書かれていないのだ。国家が第一で、思想及び良心の自由など二の次だといわんばかりの改正案である。果たして、これほど「国家」を全面に押し出した自民党の改憲案を、国民が認めるのだろうか?

■前文を比べてみると

自民党案の幼稚さは、憲法の前文を見比べてみれば分かる。

【日本国憲法前文】

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に 除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。【自民党案】

日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を戴く国家であって、国民主権の下、立法、行政及び司法の三権分立に基づいて統治される。

我が国は、先の大戦による荒廃や幾多の大災害を乗り越えて発展し、今や国際社会において重要な地位を占めており、平和主義の下、諸外国との友好関係を増進し、世界の平和と繁栄に貢献する。

日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、基本的人権を尊重するとともに、和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する。

我々は、自由と規律を重んじ、美しい国土と自然環境を守りつつ、教育や科学技術を振興し、活力ある経済活動を通じて国を成長させる。

日本国民は、良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承するため、ここに、この憲法を制定する。

今夏の参院選で、憲法96条の改正を公約に掲げるという安倍自民党。改めて、狙いがどこにあるのか、しっかりと見極める必要があろう。自民党案に、国民の心を揺さぶるだけの力があるとは思えないが・・・・・。

*お詫びと訂正

5月1日に配信しました「安倍晋三 目指すは全体主義国家」の中で、『安倍』を『安部』と表記している箇所がありました。正しくは『安倍』です。お詫びして訂正いたします。

元稿:HUNTER 主要ニュース 政治・社会 【社会ニュース】 2013年05月07日 09:00:00 これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。