小ブログで先日(2019年11月5日更新)わが家の家系図について書いたところ、4代前の遠縁にあたる方から,これまたご先祖を共にする別な遠縁の方が書かれた、わが家開闢(かいびゃく)の祖、戦国時代の矢井(やい)伊勢守重家から現在の当主16代目までの家系を記した家系史の寄贈をうけた。わが家のことを知る立派な研究書である。これを拝見して僕も遅まきながら、ここ3代、わが家が本家から分家して以降の歴史を調べてみる気持ちになった。

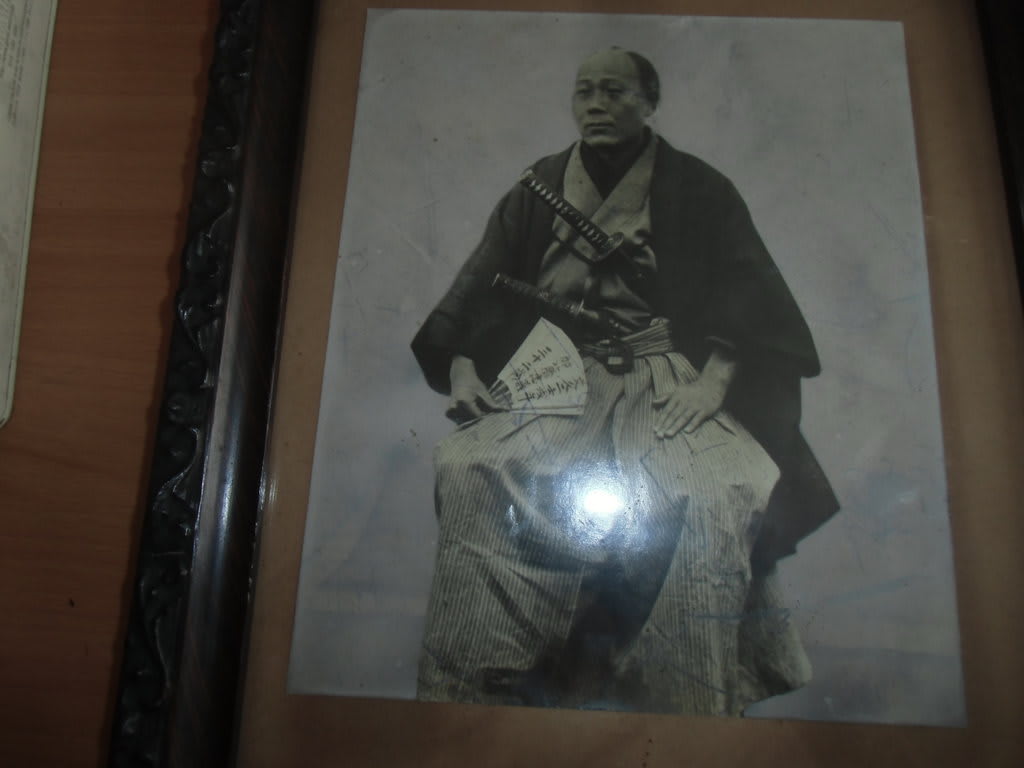

小ブログで先日(2019年11月5日更新)わが家の家系図について書いたところ、4代前の遠縁にあたる方から,これまたご先祖を共にする別な遠縁の方が書かれた、わが家開闢(かいびゃく)の祖、戦国時代の矢井(やい)伊勢守重家から現在の当主16代目までの家系を記した家系史の寄贈をうけた。わが家のことを知る立派な研究書である。これを拝見して僕も遅まきながら、ここ3代、わが家が本家から分家して以降の歴史を調べてみる気持ちになった。わが家に祖父(1831年ー1899年)のちょんまげ姿、大小二本の刀を腰にした写真が残っている。(写真)手にした扇子には文久ニ年(1862年)三十二歳とあり自分の名前が記されている。父(1884年ー1968年)からの言い伝えでは、祖父は埼玉県深谷市藤野木(現在)の)の旧家矢井氏(現在は加藤家)の出、徳川幕府に出仕した小̪史だったという。

写真は撮影した文久二年という日付から見て、この年、横浜に開業した日本人初めての写真師、下岡蓮杖が撮影したことは間違いない。当時、横浜は開港はしたが、尊王攘夷の空気が一方では残っており、近くの生麦(鶴見)では薩摩藩主の父親、久光の大名行列にイギリス居留民が馬で乱入、殺害される事件も起きている。そんな時勢なのに、小史の祖父は何故、江戸から横浜まで、写真を撮りに出かけたのだろうか。

これも言い伝えだが、維新の頃、下谷に住んでいた祖父の家に戊辰戦争で上野の山に立て籠もっていた幕府軍の敗残兵がケガの治療を求めてきたという。同じ幕臣でも考え方に違いがあったのだろう。明治よりはるかに遠い江戸時代の話だが、令和の御代、どこまで調べだれるだろうか。