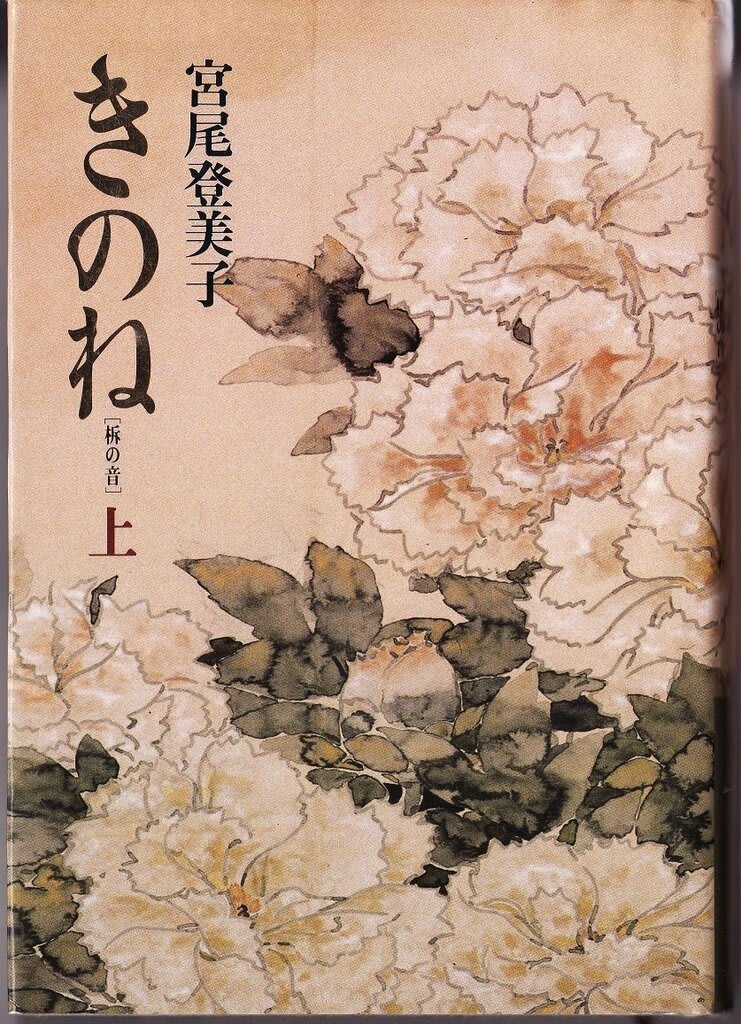

先に読んだ宮尾登美子の「きものがたり」、その中に出てきた前田青邨が表紙を描いたという「きのね」を読んでみました。

十一代目市川團十郎の妻、千代の目線から書かれた物語です。

行徳の貧しい塩焚きの家に生まれた光乃(千代)は、十八歳で歌舞伎役者宗四郎の家に女中奉公に上がります。

そこの「坊ちゃま」雪雄に仕え、以来震災や戦争を乗り越え、何処までも雪雄のために尽くします。

雪雄が他の女中に子供を作ると、その子供の世話を頼まれる。

そして良家の令嬢と結婚すると、その新居でも仕えることになる。

雪雄がチフスを発症して死にかけると、夜も寝ずに看病し、自分の血を輸血に差し出す。

十一代目市川團十郎の妻、千代の目線から書かれた物語です。

行徳の貧しい塩焚きの家に生まれた光乃(千代)は、十八歳で歌舞伎役者宗四郎の家に女中奉公に上がります。

そこの「坊ちゃま」雪雄に仕え、以来震災や戦争を乗り越え、何処までも雪雄のために尽くします。

雪雄が他の女中に子供を作ると、その子供の世話を頼まれる。

そして良家の令嬢と結婚すると、その新居でも仕えることになる。

雪雄がチフスを発症して死にかけると、夜も寝ずに看病し、自分の血を輸血に差し出す。

やがて雪雄は離婚し、戦争で東京の家を焼き出され、親類縁者の家を頼ってあちこちを転々としますが、光乃は何処までも「坊ちゃま」について行く。

いつしか雪雄は光乃を寝屋に誘うようになったが、彼女はあくまで日陰の身であった。

身籠っても中々雪雄に言い出せず、医者にもろくに行けず、結局一人で便所で出産する。

その時生まれた男の子が十二代目團十郎、つまり今の海老蔵の父親なのですね。

十一代目團十郎は「花の海老さま」として空前のブームを巻き起こした美貌で知られ、戦後歌舞伎を代表する花形役者の一人といいますが、その性格にはかなり問題があったようです。

世渡り下手の不器用者で、気に入らないことがあるとすぐに光乃に手を挙げる。

殴る蹴るまでされて血だらけになっても、「坊ちゃまを支えられるのは私だけ」と光乃は動じない。

いつしか雪雄も光乃の真心に負けたのか、彼女を正式な妻と迎え入れるのです。

あの華やかな十一代目團十郎の顔の裏に、そうした私生活があったとは知りませんでした。

そもそも宮尾登美子がこの小説を書こうとした動機は、人気の歌舞伎役者の妻である千代夫人の、あまりに地味でつつましい姿を見たからだそうです。

この本によれば彼女は正式な妻となってからも、あくまで地味で控え目であったと。

丹念な下調べやインタビューを経てこの本は書かれたらしいのですが、光乃という女の心情を、著者はどうしてここまで子細に書き上げることができたのだろうと感嘆。

光乃は長年、我儘な「坊ちゃま」に仕えて散々な苦労をするのですが、例えば雪雄が良家の令嬢と結婚した直後の頃、嫉妬に苦しむ光乃の胸の内。

”同じ女に生まれても、このように何一つ不足のない人生を辿る人と、自分のように人の家の女中となって先の見えぬ日を送る人もあり、せめてここに並べられてあるような道具の一品なりと、将来自分が手にできるかと言えば、その望みはおそらくないものと考えなければならなかった。

これから先、苦労を知らぬ若いおかみさんと、そのおかみさんを風にも当てぬよう命懸けで守る気の強いばあやさん、そして眩しいほどの道具類に囲まれ、あくまでこの家の位で言えば一番下の、女中として暮らさねばならない自分を考えると、一瞬目の前を黒いものがよぎり、いっそ暇を取ろうかと光乃は思った。

やめてしまえば自由、夜毎天井を見つめての苦しみからも解き放たれる、帰る家がなくても、また上野の桂庵へ飛び込めば、新しい別の暮らしが始まる、と心中しきりに唆すこえがあるのに、光乃は一方ではまた、それができないのを感じている。

何故なら、この家を辞めてしまえば、雪雄はもはや手の届かない存在となり、今の場合、それは更に苦しみを増すことになるのが判っているからであった。”

きのねとは、歌舞伎で見栄を切る時や、開演を告げる時に打ち鳴らされる、拍子木の音のことです。

それはまた、雪雄からだけ呼ばれた光乃の愛称であったそうです。

この小説の大筋は事実らしいのですが、何処までが本当で何処までが脚色なのか知りたいものです。

「きのね」