うきは市の白壁通り散策で見かけました。

板壁に貼り付けてありました。

たぶん忘れ物は、犬の💩

面白~い ♪ (#^ー°)v

1年前水道栓蓋上に、

厳禁!! と貼り紙したのとずいぶん趣き異なりますね。

うきはの白壁が黒塗りされた跡ですって。

戦時中に白だと目立って爆撃されないようにという工夫です。

うきはで2006年に食べただご汁定食美味しかったと書きました。

今回は原鶴温泉での昼食も、道の駅で買ったお弁当も口にあいました。

筑後川のこの辺り、温泉あるし食べ物イケてる

めっちゃエエとこやんと、

地図をしげしげ眺めてみる。

街散策で行ってはないけど、

若宮八幡宮の右手に月岡古墳、日岡古墳が目に留まりました。

日岡古墳って、加古川刑務所見学した時ありました。

広い構内見学させてもらって、日岡山が気になりました。

加古川の地名由来も含め、調べてみました。

このあたり、加古川市大野、日岡神社があるこの一帯の小高い岡には、前方後円墳4基、円墳11基ある古墳群でした。

景行天皇の后、稲日太郎姫陵(いなひおおいらつめ)のひれ墓も。

この丘が日岡山となずけられたのは、・・・

加古川の地名由来も含め、調べてみました。

このあたり、加古川市大野、日岡神社があるこの一帯の小高い岡には、前方後円墳4基、円墳11基ある古墳群でした。

景行天皇の后、稲日太郎姫陵(いなひおおいらつめ)のひれ墓も。

この丘が日岡山となずけられたのは、・・・

・・・つづく

この記事の最後に つづく としながら続きは書けてません。

よくわからなくなって、あっという間に一年が過ぎてた。

そして今年9月、また日岡が目に飛び込んできました。

同じ日岡だし、景行天皇だし。

また「うきは」、という地名由来も気になる。

日本書記 巻第七 景行天皇(岩波書店)

景行天皇十八年八月、的邑(いくはむら)に到りて進食(みをし)す。是の日に、膳夫等、盞(うき)を遺(わす)る。故、時人、其の盞を忘れし処を号(なづ)けて浮羽(うくは)と曰ふ。今的(いくは)と謂ふは訛れるなり。昔、筑紫の俗(ひと)盞を号けて浮羽と曰ふ。

景行天皇十八年八月、的邑(いくはむら)に到りて進食(みをし)す。是の日に、膳夫等、盞(うき)を遺(わす)る。故、時人、其の盞を忘れし処を号(なづ)けて浮羽(うくは)と曰ふ。今的(いくは)と謂ふは訛れるなり。昔、筑紫の俗(ひと)盞を号けて浮羽と曰ふ。

盃=酒盞(うき)

「うき」がないとは!

「うき」がないとは!

「うき」は!→「うきは」「浮羽」と変化した

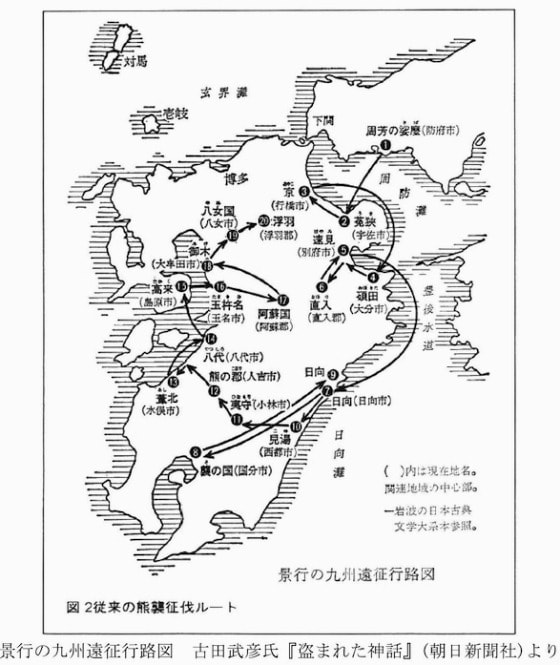

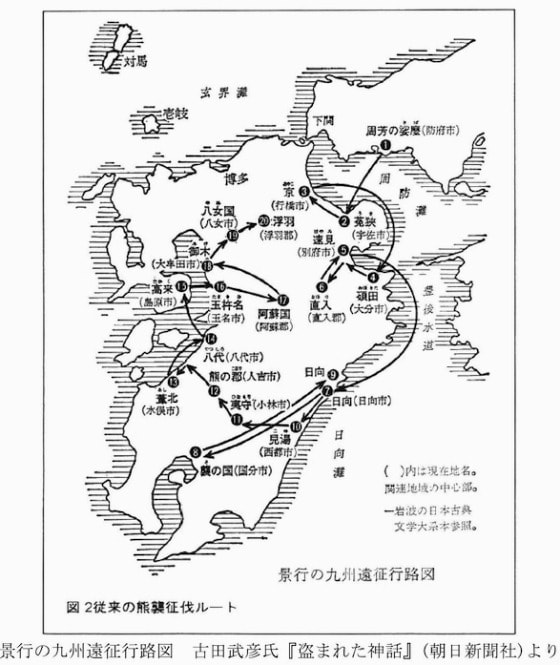

第12代景行天皇は、土蜘蛛や熊襲を平定して九州を大和朝廷の勢力範囲とした。景行天皇自ら征西すること7年、

天皇が熊襲を平定した後も、九州のこの地に長く留まったようです。

第12代景行天皇は、土蜘蛛や熊襲を平定して九州を大和朝廷の勢力範囲とした。景行天皇自ら征西すること7年、

天皇が熊襲を平定した後も、九州のこの地に長く留まったようです。

なんで、うきは が最後だったのか、な?

日岡古墳(ひのおかこふん)

所在地 うきは市吉井町若宮366-6

指定種別 国指定史跡 昭和3年2月7日

日岡古墳は月岡古墳・塚堂古墳とともに若宮古墳群を形成します。

この古墳群は現在の筑後川より1kmほど入った平野部に位置する古墳です。

3基とも前方後円墳で、古墳時代中期から後期にかけてこのあたりを統治した首長の墓と考えられています。

その中で、日岡の古墳のみに装飾が施されています。

古墳時代後期に造られた全長約74mの前方後円墳で、1重の周溝が巡っています。

後円部にある横穴式石室の壁全体に様々な文様が描かれており、壁画系の装飾古墳の中で古いタイプのものです。

石室の構造はやや内傾して側壁を積み、奥壁には幅2.2m以上、高さ19m以上の大石をほぼ垂直に立てて鏡石としています。

奥壁の頂部には2~3段の割石を積み、石棚を設置しています。

描かれた文様は、奥壁に赤・白・緑色を使い、6個の大型同心円・蕨手文・連続三角文などが、周壁には赤・白・青色を使用し、同心円文や三角文といった幾何学的な文様のほかに、盾や靫(ゆき)、太刀などの武具・魚・船・馬・獣などの文様が描かれており、場所によって色の使い分けがあるようです。

天井石が石室の床面に崩落しているので、上からのぞき込む形で見学することができます。

所在地 うきは市吉井町若宮366-6

指定種別 国指定史跡 昭和3年2月7日

日岡古墳は月岡古墳・塚堂古墳とともに若宮古墳群を形成します。

この古墳群は現在の筑後川より1kmほど入った平野部に位置する古墳です。

3基とも前方後円墳で、古墳時代中期から後期にかけてこのあたりを統治した首長の墓と考えられています。

その中で、日岡の古墳のみに装飾が施されています。

古墳時代後期に造られた全長約74mの前方後円墳で、1重の周溝が巡っています。

後円部にある横穴式石室の壁全体に様々な文様が描かれており、壁画系の装飾古墳の中で古いタイプのものです。

石室の構造はやや内傾して側壁を積み、奥壁には幅2.2m以上、高さ19m以上の大石をほぼ垂直に立てて鏡石としています。

奥壁の頂部には2~3段の割石を積み、石棚を設置しています。

描かれた文様は、奥壁に赤・白・緑色を使い、6個の大型同心円・蕨手文・連続三角文などが、周壁には赤・白・青色を使用し、同心円文や三角文といった幾何学的な文様のほかに、盾や靫(ゆき)、太刀などの武具・魚・船・馬・獣などの文様が描かれており、場所によって色の使い分けがあるようです。

天井石が石室の床面に崩落しているので、上からのぞき込む形で見学することができます。

いっぽう、加古川の日岡山古墳(褶墓古墳) は、宮内庁陵墓として指定管理 されています。

前方後円墳の長さは約80mで同じような規模です。

景行天皇の后、印南別嬢(いなみのわきいらつめ)が亡くなり、その亡骸を日岡に葬ることになりました。

ところが亡骸を乗せた船が印南川(加古川)を渡っていると、突然の突風が吹き亡骸は川へ流されてしまった。

さんざん探したにもかかわらず、見つかったのは褶と櫛箱のみ…

仕方なくこの二つを入れた墓のためにこの墓を褶(比礼)墓と呼ぶ。

景行天皇と印南別嬢の間には、大唯(おおうす)小唯(おうす)という双子の皇子が生まれ、小唯が後に地方豪族を平定した古代の英雄、倭健命(ヤマトタケルノミコト) です。

なんか、いろいろ腑に落ちないとこいっぱいあって収拾がつかなくなりました。

また去年同様、ここで唐突におわることにします。

とても月岡古墳まで頭が回りません。

古代史のミステリーですもの。

私は最初の犬の記事のシンクロに驚いたのです。

もしかすると志賀島の金印の

「漢委奴国王印」は奴の国王ではなくて

委奴国=呉音読みで「ゐぬ国」なのかもしれません。

シンクロで神霊が伝えたいことといえばそこでしょう。

私も6月に浮羽の隣町の田主丸に道君首名公の菩提を弔に行ったときに

浮羽にもよりました。いい温泉があります。

参考までに『夫婦ゑびすの原型 道君首名公夫婦の古碑』

https://blog.goo.ne.jp/yoshi_iltuki/e/0d95df9791c4724520b1f0ae8f0331fd

これからも宜しくお願いします。

なるほど~犬ですね。

委奴国を「わのなの」国と分けずに、

委奴は漢音ならいと? いど?

怡土郡って「いと」と読むのでしょうが、字面なら「いど」ですね。

呉音で「ゐぬ」納得です。

ちょっと話外れますが、

加古川の河口に高砂、この洲島で景行天皇と稲日太郎姫は出会われたそうです。

阿蘇神社境内にも相生の松ありましたね。

高砂の松と阿蘇神社の松の繋がりは景行天皇に由来するのかもと、こんかいやっと繋がりました。

2010年秋、すでに9年前、住吉大社権禰宜・小出氏のお話を伺う機会がありました。

阿蘇の神主が高砂で老夫婦に出会い、住吉大社に至る物語を聞いて、

なぜ阿蘇神社が登場するのかその由来はなにか質問しましたが答えは得られませんでした。

「♪高砂や~ ~はや住之江に着きにけり」で記事にしてます。

https://blog.goo.ne.jp/goo3820/e/cb84bbd831ba04d86d99122915e7e97d

「今、明かされる!住吉大社に秘められた力」

https://blog.goo.ne.jp/goo3820/e/312e1b666e481f158ddc6dae673c8989

装飾古墳出てきてますね。大好物なので調べてみます。靫あるのかなぁ?かなり気になるのが靫、弓の入れ物なのになぜか魔除け的な護りとしても信仰がありそうなのが面白い。普通矢の方が気になる方いると思うんですよね。あと同心円と色も緑あるんですね!

それも気になります。三角とか幾何学はおそらく初期で色も増えてそうですのである意味長い間その地が信仰があったんだろうとは思ってしまいます。

で景行天皇ってどうも人格的に明確には思えず、どうも頭の中では神功皇后と結婚した仲哀のイメージ被ってしまうんですよね。なんでかな?

お子さんの双子さんでは小碓尊は嫌いだったけど弟橘姫系をたどる中かなり縁を持ち、関東では特に用事としても優先度が高くなり少し嫌な気持ちも変化してきました。ただ女系依存ならばです。これは私の大と小の概念の違いでも小は女系依存で男性も良しと出来るんですよね。弟橘媛系の女系入ってない小はちょっと嫌なのです。で今もう一方の大の方の大碓尊の方がやたらと出てくるんですよね。大はオではなくヲだとも思うので大彦命絡みだと頭で勝手に思っちゃって進んでしまってます。

景行天皇の奥様は、盲点で全く調べた事なかったです。双子を生んだなら弟橘媛系だと好みでは妥当に思うんで調べてみます。

伊豆関係の姫の関係で大橋命小橋命で気になり、ひめこそさんのあたりの胞衣塚行ったんで大阪でヲバセだけじゃなく大橋命も生まれていないのか?探っていたんですけど、どうも東京(千葉寄りもかな?)のが気配がありそうですっかり今江戸にハマってしまってます。大田区か江東区かで生まれてる?オリンピックの場所の帰属権の判断とのタイミングからも深読み中です。

で今ラグビーでマオリのハカがかなり気になっていまして大系のお父さんはそっちの方からの方なのかな?と思ってます。黒か赤。装飾古墳と関係ないのかな?言葉よりも図案や色で何かを伝えていたような民族。

古代のお墓の造り出でハカ踊っていたら相撲埴輪に起源になるんですけどね。縄文人の一つの系統で少数派であまりその後混血や継承されずで増えていかなかった種族になりそうに思うんですよね。出雲族で言えば当麻蹴速の方で野見宿禰とは違う方なんではないかな?と。そう思うと大が当麻系縄文人で、小が野見系縄文人?二つの縄文人は決して混ざらないのは個人競技のお相撲のせいかしら?団体競技のラグビーならば他民族間にもリスペクトが生まれてたかな?垂仁さんも後悔していると今後いい流れみなるんですけどね。縄文時代の精神性とラグビーの精神性似てないかな?と。弥生時代はかなり野蛮な時代だったのは銅鐸の絵にもあるらしいですけど、銅鐸作って絵で残すってマオリとか南から古代日本に来ていた方かもしれませんよ、なんてね〜!

装飾古墳調べてみますね、うきは日岡月岡ってどこ?から研究してみますね。

いつもちゃんと読んでないのですが、9/24は12代景行天皇です。

第7部 太子を持った権力者 12代景行天皇①

後継者を通じヤマト政権強化したという内容で、「くくりの宮と天皇の求婚」という囲みに八坂入媛のことが書かれてあります。

系図も人名も不案内なのでさっと読んでも定着しなくてここで簡潔に紹介もできず。

リンク貼りたくともネット検索でヒットしなかった。

気になったのは、「くくりの宮」の漢字がサンズイに永。

岐阜県可児市久々利にくくりの宮古墳があるようです。

以下ブログが詳しいです。

https://ryujincho.exblog.jp/239283994/

以前、伏見神宝神社の魔除けのぐるぐる渦巻き模様が隼人の盾に由来すると知ってへぇ~、これと同じ衝撃がありました。

https://blog.goo.ne.jp/goo3820/e/6414b363a3a0957d983160dacf3133cc

けど笑いますね!

始まりもここでまた装飾古墳絡みですね!

多治比絡みでしょうね。河岸段丘で円墳で金属系の者も出てくる古墳。それで魔除け的な要素もあり。

でうららさまのご旅行も近江からなんと九州に変化していたんですね。東京神奈川近江で九州も。あとぶどう狩りの甲斐辺りもどうも旧石器から縄文あたりにいた民族関わる多治比さん絡みの道真さんや太田氏に絡んでくるんではないかな?と。

原鶴温泉と鶴見公園も九州と大阪絡んでそうですしね。鶴は7月くらいからずっと絡んおりまして、但馬ならコウノトリでもいいかな?とも。

ここはかなり厄介なのでこれ以上掘らないでおきますね。実際見えない世界のペースに任せます。

そう飛騨は父と縁ありそうだったんでいつか行きたいんですけど、ここにきて日田も行かないといけない場所?なんて思ってます。父ががんになったんで良いお水を飲ませたくって選んだのは日田の水でした。フランスのミネラルウォーターになっている銘柄の場所も候補になってましたけどやっぱ日田ですね。

で今日は元三さんの日だけど、日と月だと薬師如来なんですよね。ぶどう持った薬師如来もまた気になってきましたよ。多治比さんがぶどうとの接点があったか?ちょっと気になりますね。

うきはって場所は川を挟んで逆かな?さっき逆は違う一族なんて説もあったんですけど東京では多摩川がこちらと近いかも?両側で同じではないにしても関係ある民族じゃないかな?

各地で色んな専門家がそれぞれその地の主張をいっぱいしてくれると繋がり易いようになるんですよね。

地形と時代も連動するならちょっと可能性ありそうですよね。

頭こんがらがっちゃうんで今日はここまでにします。

だいぶ遅れましたが記事ありがとうございます。

気になりますね~

これにはお答えできないので、最小の国宝である薬師如来像について。

昨日夕方、世界遺産のTVでは仁和寺が映ってました。

霊明殿で祀られる小さな薬師如来座像がとても神々しかった。

秘仏中の秘仏、11㎝ほどの大きさですから公開されてても遠目には見えないでしょう。

TV画面いっぱいに、仏さまが写しだされ見入ってしまいました。

背後に日光・月光菩薩立像、台座の4面に十二神将像が並んでいます。

しかも光背には、七仏薬師が「彫出されててつい写真におさめてしまったぐらい。

薬師如来、とくに七仏薬師は天台宗で重用される信仰形態なのが、なぜか真言宗の仁和寺で重要な仏像として安置されている。

創建当初は天台宗の寺院として建立したのが、その後すぐ真言宗に宗旨替えしたからだそうです。