増長天地区から林道を横切ると太宰府天満宮を見下ろせる高台に出ます。ここは覚えていないくらい昔、祖父に連れられ来た記憶があります。この高台の淵は外郭の土塁跡です。想像以上に高さのある、大規模な土塁であったことがここからはハッキリと分かります。

この土塁づたいに少し降りていくと、太宰府口城門跡に出ます。その名の通り、ここから山を降りていくと現在の太宰府天満宮方面に通じます。この他にも大野城には宇美口、水城口、坂本口と4つの城門がありますが、中でも太宰府口は最大の規模を誇ります。大宰府政庁跡で掲載した地図で水城・大野城・大宰府の位置関係を見ていただきますと、この大野城は最後の砦としての役割だけでなく、水城や大宰府に対する補給基地の役割も果たしていたのではないかというのが、僕個人の推測です。

城門の両側は堅固な石塁で固められていますが、見た瞬間思わず感嘆の声を上げました。7世紀の石塁がまだこんな状態で残っていようとは。百済人の技術の下で築かれた大野城ですが、その技術の高さを窺わせます。

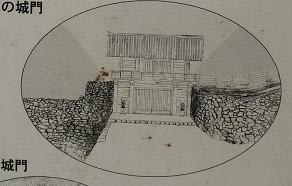

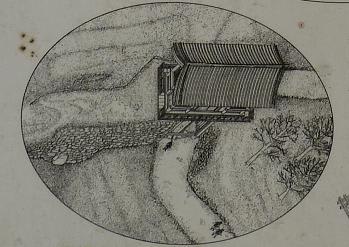

太宰府口城門は当初、写真左のような掘立柱形式の城門でしたが、後に写真右の礎石

形式へと立て替えられたことが分かっています。この点は、大宰府も同様です。

繻るに衣袽あり、ぼろ屋の窪田でした

ブログをご覧いただいたすべての皆様に感謝を込めて。

よろしければクリックおねがいします!

↓

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます