都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

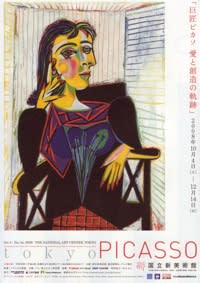

「巨匠ピカソ」 国立新美術館/サントリー美術館

国立新美術館(港区六本木7-22-2)/サントリー美術館(港区赤坂9-7-4)

「巨匠ピカソ - 愛と創造の軌跡/魂のポートレート」

10/4-12/14(会期終了)

ピカソの作品が素晴らしいのは言うまでありませんが、率直なところ二館併催のメリットは殆ど感じられませんでした。昨日で会期を終えています。六本木の二つの美術館で開催されていた「巨匠ピカソ」へ行ってきました。

新美は回顧形式、サントリーは『自画像』にスポットを当て、ピカソの全貌に迫る一大展覧会です。さすがに国立パリ美術館の所蔵とだけあって、充実した作品ばかりが並んでいましたが、新美については有りがちな編年体の構成がいささか大味であり、なおかつサントリーに至ってはテーマ設定以前に「何故にこの箱での開催なのか。」といった疑問が終始付きまとってなりませんでした。セット割引券の設定、図録の共通化などの『工夫』も見られましたが、スケールを生かした新美一本の展示でも特に問題はなかったのではないでしょうか。たとえ集客効果があったにしろ、こういう形の開催は感心出来ません。

さて、私の下らない不平はこのくらいにしておいて、以下、印象に残った作品を10点挙げます。(上七点は新美、下三点はサントリーの作品です。)

「ラ・セレスティーナ」(1904)

凛とした青みがモデルの人格を半ば神々しいまでに高めている。一見、均一に塗られているように見えるタッチも、衣服の重なりや顔の肉付きなど、質感を変えて巧みに表していた。

「座る裸婦」(1906-07)

パステルのような透明感のある絵具が美しい。肉体の造形はモディリアーニ風でもある。

「マンドリンを持つ男」(1911)

キュビズムではブラックの方が好きだが、隙のない線と面の交差が、ピカソらしい堅牢な構成感を生み出していた。マンドリンも男の姿も、鏡面世界のような無限回廊の中へと拡散して消えている。

「肘掛け椅子に座って手紙を読むオルガ」(1920)

会場でも一際人だかりが出来ていた人気作。キスリングを連想した。男性が求め得る女性の官能性が見事に描かれている。その見開かれた目に吸い込まれてしまいそうになった。

「読書する女」(1935)

本を読む人間という古典的なモチーフが、原色の眩しい鮮やかな色面へと変換されている。ステンドグラスを見るかのような光を放っていた。

「ドラ・マールの肖像」(1937)

上に同じく、迷いのない、開放的な色遣いが美しい作品。この手の作品は図版で見ると形の面白さばかりが伝わってくるが、実際に目にすると色にこそ力があることがひしひしと感じられた。ピカソは色の画家でもあることを再確認。

「朝鮮の虐殺」(1951)

苦しみきって顔すら歪んだ人々に、ロボットと化したような兵士が襲いかかっているから恐ろしい作品。剥き出しの銃剣は痛々しいほどに迫力があり、全裸の住民と鋼に覆われたかのような兵士の姿が、力を持てる者と持たざる者の差を嫌というほどに見せつけていた。兵士を纏う鎧兜の下には、本当は悲しみを感じる人間の魂があったはずだ。

「自画像」(1901)

青の時代の名高い自画像。「セレスティーナ」よりも色遣いは大胆で、画家の奇妙な存在感がダイレクトに伝わってくる。

「海辺を走る二人の女」(1922)

小さな画面を打ち破るように駆ける女性が二人描かれている。彼女らは走っているというよりも踊っていて、その隆々たる体躯、もしくは剥き出しの乳房には、母性信仰すら超えた生命への激しい讃歌に満ちあふれていた。今展示で一番惹かれた。これぞピカソ。

「ピエロに扮するパウロ」(1925)

何でも描けてしまうピカソの表現力を見るには最適な作品ではないだろうか。純白の衣装が細密な筆遣いにて巧みに示されている。

何年か前、私が西洋画を見る切っ掛けになったのもピカソでした。たとえ彼がどういう人物であれ、(またこうしたやや煮え切らない展示の形態であれ。)その作品を楽しめることだけでもやはり体が熱くなってくるというものです。

展示は終了しました。

「巨匠ピカソ - 愛と創造の軌跡/魂のポートレート」

10/4-12/14(会期終了)

ピカソの作品が素晴らしいのは言うまでありませんが、率直なところ二館併催のメリットは殆ど感じられませんでした。昨日で会期を終えています。六本木の二つの美術館で開催されていた「巨匠ピカソ」へ行ってきました。

新美は回顧形式、サントリーは『自画像』にスポットを当て、ピカソの全貌に迫る一大展覧会です。さすがに国立パリ美術館の所蔵とだけあって、充実した作品ばかりが並んでいましたが、新美については有りがちな編年体の構成がいささか大味であり、なおかつサントリーに至ってはテーマ設定以前に「何故にこの箱での開催なのか。」といった疑問が終始付きまとってなりませんでした。セット割引券の設定、図録の共通化などの『工夫』も見られましたが、スケールを生かした新美一本の展示でも特に問題はなかったのではないでしょうか。たとえ集客効果があったにしろ、こういう形の開催は感心出来ません。

さて、私の下らない不平はこのくらいにしておいて、以下、印象に残った作品を10点挙げます。(上七点は新美、下三点はサントリーの作品です。)

「ラ・セレスティーナ」(1904)

凛とした青みがモデルの人格を半ば神々しいまでに高めている。一見、均一に塗られているように見えるタッチも、衣服の重なりや顔の肉付きなど、質感を変えて巧みに表していた。

「座る裸婦」(1906-07)

パステルのような透明感のある絵具が美しい。肉体の造形はモディリアーニ風でもある。

「マンドリンを持つ男」(1911)

キュビズムではブラックの方が好きだが、隙のない線と面の交差が、ピカソらしい堅牢な構成感を生み出していた。マンドリンも男の姿も、鏡面世界のような無限回廊の中へと拡散して消えている。

「肘掛け椅子に座って手紙を読むオルガ」(1920)

会場でも一際人だかりが出来ていた人気作。キスリングを連想した。男性が求め得る女性の官能性が見事に描かれている。その見開かれた目に吸い込まれてしまいそうになった。

「読書する女」(1935)

本を読む人間という古典的なモチーフが、原色の眩しい鮮やかな色面へと変換されている。ステンドグラスを見るかのような光を放っていた。

「ドラ・マールの肖像」(1937)

上に同じく、迷いのない、開放的な色遣いが美しい作品。この手の作品は図版で見ると形の面白さばかりが伝わってくるが、実際に目にすると色にこそ力があることがひしひしと感じられた。ピカソは色の画家でもあることを再確認。

「朝鮮の虐殺」(1951)

苦しみきって顔すら歪んだ人々に、ロボットと化したような兵士が襲いかかっているから恐ろしい作品。剥き出しの銃剣は痛々しいほどに迫力があり、全裸の住民と鋼に覆われたかのような兵士の姿が、力を持てる者と持たざる者の差を嫌というほどに見せつけていた。兵士を纏う鎧兜の下には、本当は悲しみを感じる人間の魂があったはずだ。

「自画像」(1901)

青の時代の名高い自画像。「セレスティーナ」よりも色遣いは大胆で、画家の奇妙な存在感がダイレクトに伝わってくる。

「海辺を走る二人の女」(1922)

小さな画面を打ち破るように駆ける女性が二人描かれている。彼女らは走っているというよりも踊っていて、その隆々たる体躯、もしくは剥き出しの乳房には、母性信仰すら超えた生命への激しい讃歌に満ちあふれていた。今展示で一番惹かれた。これぞピカソ。

「ピエロに扮するパウロ」(1925)

何でも描けてしまうピカソの表現力を見るには最適な作品ではないだろうか。純白の衣装が細密な筆遣いにて巧みに示されている。

何年か前、私が西洋画を見る切っ掛けになったのもピカソでした。たとえ彼がどういう人物であれ、(またこうしたやや煮え切らない展示の形態であれ。)その作品を楽しめることだけでもやはり体が熱くなってくるというものです。

展示は終了しました。

コメント ( 9 ) | Trackback ( 0 )