都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「キネティック・アート展」 損保ジャパン東郷青児美術館

損保ジャパン東郷青児美術館

「不思議な動き キネティック・アート展ー動く・光る・目の錯覚」

7/8-8/24

損保ジャパン東郷青児美術館で開催中の「不思議な動き キネティック・アート展ー動く・光る・目の錯覚」を見て来ました。

20世紀半ばにヨーロッパで盛んに作られた動く芸術ことキネティック・アート。私は展覧会の告知が為される前はその言葉すら知りませんでした。また漠然とながら例えば電気などの機械仕掛けで動く現代アートなのだろうと思っていました。

結論から言えばそれはキネティック・アートの特質なり面白さの一端しか捉えていなかった。そして前提知識ゼロでも十分楽しめる。思いがけないほど色々な意味で魅力のつまった展覧会でもあります。

さてその思いがけないとは。ずばり動かない作品があること。つまり作品自体は動かないながらも、動いて見えるような作品があることです。回りくどくなりました。ようは絵画や平面の作品です。

フランコ・グリニャーニ「波の接合 33」1965年 油彩・カンヴァス

まずはフランコ・グリニャーニの「波の接合33」(1965)。四角の平面にちょうど黒の凸と赤の凹を縦に組み合わせている。ともに曲線が縞模様になっています。目がチカチカ。何やら波打っているように見えないでしょうか。

ダダマイーノ「ダイナミックな視覚のオブジェ」1962年 アクリル・アルミニウム薄板・板

ダダマイーノの「ダイナミックな視覚のオブジェ」(1962)も面白い。小さな図版では分かりにくいかもしれませんが、大小様々な四角形が描かれた画面、配列の故か、球状に膨らんでいるようにも映る。もちろん作品に起伏などありません。ようは「波の接合」同様、キネティック・アートの一ジャンル、目の錯覚を利用したオプ・アートと呼ばれる作品でもあるのです。

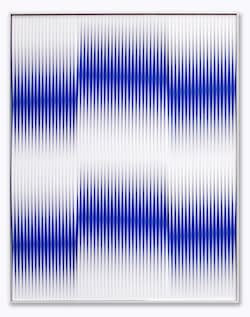

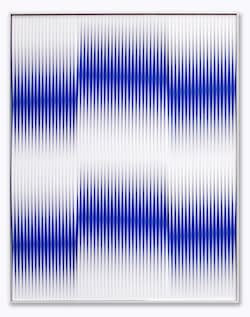

トーニ・コスタ「交錯」1967年 ポリ塩化ビニルのレリーフ・板

また自分が動くことで初めてイメージが変化して見える作品もあります。トーニ・コスタの「交錯」(1967)です。白と青の縦のライン、ビニールのレリーフです。それがブラインドのように貼付けられている。微妙なねじれがあるからでしょうか、左右に目を動かすと白と青の画面が変化して見えます。

ちなみに「波の接合」は手書きの油彩、そして「視覚のオブジェ」はアクリル、「交錯」は板に塩化ビニールを用いたもの。動く芸術というと何か近未来的でデジタルなイメージがあるやもしれませんが、少なくともキネティックに関しては皆無。むしろアナログです。

他にもテンペラの技法やゴム紐を用いたもの、またアルミ板を細かく削って紋様を出す作品など、もはや丹念な手仕事、さも工芸的な味わいのある作品もある。中には前に立って手で風を送らなければ動かない作品すらあります。もちろん当時としては半ば前衛、金属やビニールが目新しかったのかもしれませんが、今となってむしろ素朴。愛おしさすら感じてしまいました。

さて一方で自ら動き出すキネティック・アートとは何か。こちらが機械仕掛けです。電気の力で装置が動き、光を発する。ジュリオ・ル・パルクの「赤い横縞柄の曲技的な形」(1968)はどうでしょうか。長方形のボックスに赤い縞模様が貼付けられ、その前に銀色の帯が吊るされている。足元のスイッチを押すと帯が可動。驚くほどにゆっくりです。タイトルには曲技的とありますが、その様子はまるで女性の身体のプロポーションのようでもあります。

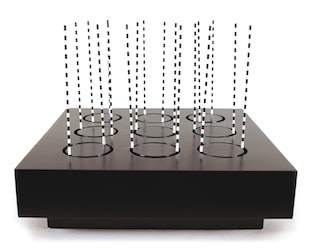

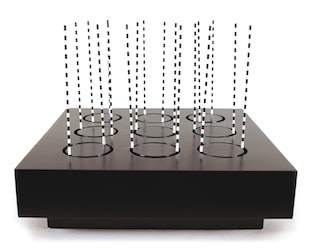

ジョヴァンニ・アンチェスキ「円筒の仮想構造」1963年 鉄筋棒・電機仕掛の動き

ジョヴァンニ・アンチェスキの「円筒の仮想構造」(1963)も電気仕掛け。18本の垂直の棒がスイッチで一気動く。ただしあまり早くない。もっと回転が素早ければ一つの円筒が浮かび上がってくるのかもしれません。

ジョヴァンニ・アンチェスキ「水平流体の走行」1962年 木・プラスティックチューブ・ネオン・電気モーター・着色した液体

同じくアンチェスキの「水平流体の走行」(1962)には妙に感心してしまいました。大きなボックス、上部が開いて明かりがついている。中には何本もの緑のチューブ。透明です。そして液体が動いている。この大掛かりな装置にも関わらず、ただそれだけの動きをするだけですが、ともかく液体の動作がのんびりしていて楽しい。ついつい見入ってしまいます。

また電気仕掛けとありますが、その多くがモーターが回転したりするのみ。複雑で機敏な動きするものは殆どありません。1960年代に隆盛したキネティック・アート、今の現代アートからすると時にチープに映るかもしれませんが、むしろそれが新鮮でもある。適切な例えではないかもしれませんが、ちょうど同時代、60~70年代初頭のSF映画なりを見た時に受ける何とも懐かしい感覚。それに近いものがあるかもしれません。

ガブリエレ・デ・ヴェッキ「軸測投影法の歪み-1」1964年 エナメル塗装した金属・電気モーター

ちなみにキネティック・アートには当時の科学や工業の技術も盛り込まれています。よっていわゆる美術家だけでなく、デザイナーらも加わることがあったそうです。

グラツィア・ヴァリスコ「可変的な発光の図面 ロトヴォド+Q44」1963年 透明アクリル樹脂・木・電灯・電気モーター

また本展はイタリアにおけるキネティック・アートの系譜を紹介したもの。ほぼ全てが同国内の個人コレクションです。括りは漠然とした「動く芸術」ですが、作品しかり、展示は美術の一潮流を丹念に追いかけています。なかなかの好企画でした。

8月24日まで開催されています。

「不思議な動き キネティック・アート展ー動く・光る・目の錯覚」 損保ジャパン東郷青児美術館

会期:7月8日(火)~8月24日(日)

休館:月曜日。但し7/21日は開館。

時間:10:00~18:00 *入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1000(800)円、大学・高校生600(500)円、中学生以下無料。

*( )は20名以上の団体料金。

住所:新宿区西新宿1-26-1 損保ジャパン本社ビル42階

交通:JR線新宿駅西口、東京メトロ丸ノ内線新宿駅・西新宿駅、都営大江戸線新宿西口駅より徒歩5分。

「不思議な動き キネティック・アート展ー動く・光る・目の錯覚」

7/8-8/24

損保ジャパン東郷青児美術館で開催中の「不思議な動き キネティック・アート展ー動く・光る・目の錯覚」を見て来ました。

20世紀半ばにヨーロッパで盛んに作られた動く芸術ことキネティック・アート。私は展覧会の告知が為される前はその言葉すら知りませんでした。また漠然とながら例えば電気などの機械仕掛けで動く現代アートなのだろうと思っていました。

結論から言えばそれはキネティック・アートの特質なり面白さの一端しか捉えていなかった。そして前提知識ゼロでも十分楽しめる。思いがけないほど色々な意味で魅力のつまった展覧会でもあります。

さてその思いがけないとは。ずばり動かない作品があること。つまり作品自体は動かないながらも、動いて見えるような作品があることです。回りくどくなりました。ようは絵画や平面の作品です。

フランコ・グリニャーニ「波の接合 33」1965年 油彩・カンヴァス

まずはフランコ・グリニャーニの「波の接合33」(1965)。四角の平面にちょうど黒の凸と赤の凹を縦に組み合わせている。ともに曲線が縞模様になっています。目がチカチカ。何やら波打っているように見えないでしょうか。

ダダマイーノ「ダイナミックな視覚のオブジェ」1962年 アクリル・アルミニウム薄板・板

ダダマイーノの「ダイナミックな視覚のオブジェ」(1962)も面白い。小さな図版では分かりにくいかもしれませんが、大小様々な四角形が描かれた画面、配列の故か、球状に膨らんでいるようにも映る。もちろん作品に起伏などありません。ようは「波の接合」同様、キネティック・アートの一ジャンル、目の錯覚を利用したオプ・アートと呼ばれる作品でもあるのです。

トーニ・コスタ「交錯」1967年 ポリ塩化ビニルのレリーフ・板

また自分が動くことで初めてイメージが変化して見える作品もあります。トーニ・コスタの「交錯」(1967)です。白と青の縦のライン、ビニールのレリーフです。それがブラインドのように貼付けられている。微妙なねじれがあるからでしょうか、左右に目を動かすと白と青の画面が変化して見えます。

ちなみに「波の接合」は手書きの油彩、そして「視覚のオブジェ」はアクリル、「交錯」は板に塩化ビニールを用いたもの。動く芸術というと何か近未来的でデジタルなイメージがあるやもしれませんが、少なくともキネティックに関しては皆無。むしろアナログです。

他にもテンペラの技法やゴム紐を用いたもの、またアルミ板を細かく削って紋様を出す作品など、もはや丹念な手仕事、さも工芸的な味わいのある作品もある。中には前に立って手で風を送らなければ動かない作品すらあります。もちろん当時としては半ば前衛、金属やビニールが目新しかったのかもしれませんが、今となってむしろ素朴。愛おしさすら感じてしまいました。

さて一方で自ら動き出すキネティック・アートとは何か。こちらが機械仕掛けです。電気の力で装置が動き、光を発する。ジュリオ・ル・パルクの「赤い横縞柄の曲技的な形」(1968)はどうでしょうか。長方形のボックスに赤い縞模様が貼付けられ、その前に銀色の帯が吊るされている。足元のスイッチを押すと帯が可動。驚くほどにゆっくりです。タイトルには曲技的とありますが、その様子はまるで女性の身体のプロポーションのようでもあります。

ジョヴァンニ・アンチェスキ「円筒の仮想構造」1963年 鉄筋棒・電機仕掛の動き

ジョヴァンニ・アンチェスキの「円筒の仮想構造」(1963)も電気仕掛け。18本の垂直の棒がスイッチで一気動く。ただしあまり早くない。もっと回転が素早ければ一つの円筒が浮かび上がってくるのかもしれません。

ジョヴァンニ・アンチェスキ「水平流体の走行」1962年 木・プラスティックチューブ・ネオン・電気モーター・着色した液体

同じくアンチェスキの「水平流体の走行」(1962)には妙に感心してしまいました。大きなボックス、上部が開いて明かりがついている。中には何本もの緑のチューブ。透明です。そして液体が動いている。この大掛かりな装置にも関わらず、ただそれだけの動きをするだけですが、ともかく液体の動作がのんびりしていて楽しい。ついつい見入ってしまいます。

また電気仕掛けとありますが、その多くがモーターが回転したりするのみ。複雑で機敏な動きするものは殆どありません。1960年代に隆盛したキネティック・アート、今の現代アートからすると時にチープに映るかもしれませんが、むしろそれが新鮮でもある。適切な例えではないかもしれませんが、ちょうど同時代、60~70年代初頭のSF映画なりを見た時に受ける何とも懐かしい感覚。それに近いものがあるかもしれません。

ガブリエレ・デ・ヴェッキ「軸測投影法の歪み-1」1964年 エナメル塗装した金属・電気モーター

ちなみにキネティック・アートには当時の科学や工業の技術も盛り込まれています。よっていわゆる美術家だけでなく、デザイナーらも加わることがあったそうです。

グラツィア・ヴァリスコ「可変的な発光の図面 ロトヴォド+Q44」1963年 透明アクリル樹脂・木・電灯・電気モーター

また本展はイタリアにおけるキネティック・アートの系譜を紹介したもの。ほぼ全てが同国内の個人コレクションです。括りは漠然とした「動く芸術」ですが、作品しかり、展示は美術の一潮流を丹念に追いかけています。なかなかの好企画でした。

8月24日まで開催されています。

「不思議な動き キネティック・アート展ー動く・光る・目の錯覚」 損保ジャパン東郷青児美術館

会期:7月8日(火)~8月24日(日)

休館:月曜日。但し7/21日は開館。

時間:10:00~18:00 *入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1000(800)円、大学・高校生600(500)円、中学生以下無料。

*( )は20名以上の団体料金。

住所:新宿区西新宿1-26-1 損保ジャパン本社ビル42階

交通:JR線新宿駅西口、東京メトロ丸ノ内線新宿駅・西新宿駅、都営大江戸線新宿西口駅より徒歩5分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )