都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

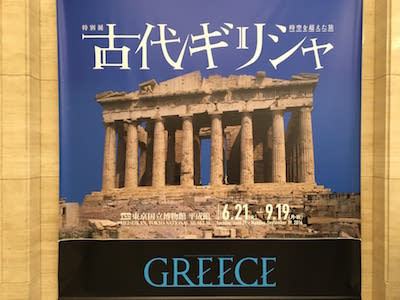

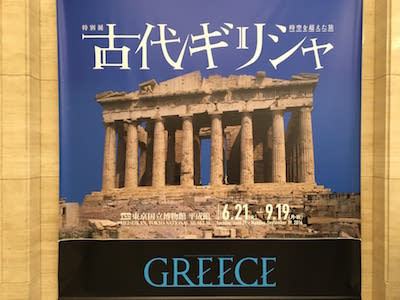

「古代ギリシャ展」 東京国立博物館

東京国立博物館・平成館

「古代ギリシャー時空を超えた旅」

6/21~9/19

東京国立博物館で開催中の「古代ギリシャ展」を見てきました。

古くは紀元前7000年にまで遡る古代ギリシャ。新石器時代からミノス、ミュケナイ文明、そしてヘレニズム、さらにはローマ時代までのギリシャの歴史を振り返ります。

はじまりは新石器時代の女性像でした。粘土製です。足を組み、手を組んでは座る人物の姿。身体中に白い刻線が引かれています。お腹からお尻の辺りの造形が逞しい。おそらくは儀式用のものだと考えられています。

不思議な形をした容器がありました。「スキュフォスとアンフォリスコス」です。例えるならキノコ型です。上部は蓋だそうです。中に入れるのは人骨、つまり骨壷でした。ひっくり返して穴に入れます。既に埋葬された人を再び取り出して火葬する風習があったそうです。呪術的な意味もあったのかもしれません。

「スペドス型女性像」 前2800~前2300年(初期キュクラデス2期) クフォニシア群島より出土か キュクラデス博物館

紀元前3000年に初期青銅器時代を迎えました。キュクラデス文明です。大理石の「スペドス型女性像」に魅せられました。高さは70センチ超と大きい。完全に直立です。両脚をピタリと寄せては立っています。腕はちょうど胸の下、腹の上辺りで組んでいます。長くのびた鼻が特徴的です。現在はいわゆるのっぺらぼうですが、かつては顔料で目や口が描かれていました。

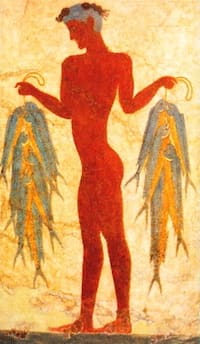

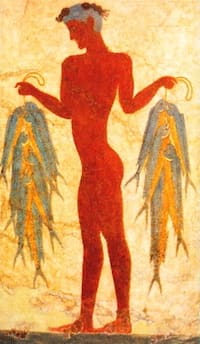

「漁夫のフレスコ画」 前17世紀 テラ(サントリーニ島)、アクロティリの集落、「西の家」(第5室)より出土 テラ先史博物館

紀元前2000年頃にはクレタ島各地に宮殿が建設されるようになります。ミノス文明です。チラシ表紙を飾る「漁夫のフレスコ画」もこの時代の作品でした。海との密接な関わりを伺わせる漁労の姿。両手でたくさんの魚を吊るし持っています。表情はあどけない。若者です。髪型が変わっています。というのも、前後の2房を除いてはほぼ刈り上げているのです。この作品が残されたのはテラ(サントリーニ)島。後に火山の噴火により灰に埋もれてしまいます。それゆえに色彩が鮮やかなのだそうです。

「海洋様式の葡萄酒甕」も海との関わりを示す作品でした。何と言っても目を引くのはタコのモチーフ。3匹ほどいます。タコはまるで戯けたような表情をしていて可愛らしい。ちょっとしたゆるキャラのようです。ほかに海藻や魚も描かれています。見慣れた海の生き物をそのまま土器に描いたのかもしれません。

一方でかなり精緻な作品がありました。「牛頭型リュトン」です。素材は緑泥石。牛の毛並や模様も浮彫りで細かに表しています。神域でバラバラな形で出土したそうです。何らかの犠牲を伴う宗教儀式の祭具として用いられたと言われています。

「戦士の象牙浮彫り」 前14~前13世紀 キプロスの工房 デロス島、アルテミス神域より出土 デロス考古学博物館

長い長い古代ギリシャ。展示はまだ序盤に過ぎません。ミノス文明に次ぐのはミュケナイ文明。戦士たちが主役です。都市は堅牢な城壁に囲まれていました。その際たるものが「戦士の象牙浮彫り」ではないでしょうか。やや欠落しているものの、兜をかぶり、盾を持った戦士の姿が象られています。

紀元前1000年に入ると、幾何学様式(アルカイック)呼ばれる時代が到来しました。その様式の際たるのが「アッティカ幾何学様式アンフォラ」 です。かなり大型の陶器です。高さは80センチもあります。そこに円やジグザグ、あるいはメアンダー文と呼ばれる幾何学文が描かれています。アンフォラといえば貯蔵用の容器ですが、大型のものは墓標としても使われたそうです。

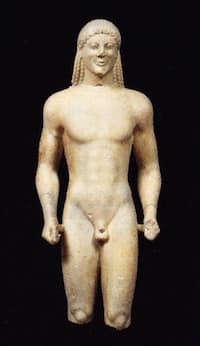

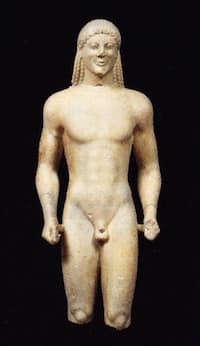

「クーロス像」 前520年頃 ボイオティア地方、プトイオン山のアポロン神域より出土 アテネ国立考古学博物館

大理石の立派な男女の彫像も登場しました。「クーロス像」と「コレー像」です。前者が男性で後者は女性。ともに笑みを浮かべています。「コレー像」は長い髪を胸の辺りまで垂らして美しい。衣服のドレープも流麗です。ギリシャでは紀元前7世紀末頃、このような大理石彫刻が次々と制作されました。

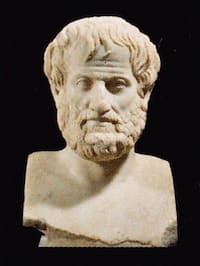

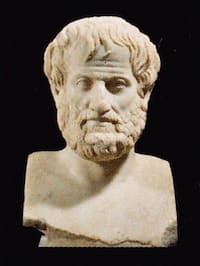

「アリストテレス像」 1世紀末期 アテネ、アクロポリス博物館敷地 アクロポリス博物館

ギリシャのシンボルともいえるパルテノン神殿が建設されたのは紀元前430年頃。民主政も確立し、演劇や哲学が盛んとなります。クラシック時代の到来です。堂々たるは「アリストテレス像」。ほぼ欠落もない、極めて状態の良い作品です。引き締まった口元、見開いた目はまさに聡明。いかにも賢者然としています。

パルテノン神殿の彫刻の複製も展示されていました。ほか演劇用の仮面や演者を象った彫像も面白い。民主政に因むのは投票具です。さらに神域に関する法令碑文や医療用のメスなどもあります。かの時代のギリシャ人の生活も浮き上がるようでした。

古代オリンピックに関する資料も充実しています。はじまりは紀元前8世紀。一際目につくのは大理石の「競技者像」です。ややうつ向き加減で笑みを浮かべる裸の男性。両腕が失われていますが、右手に冠を持っていたと考えられています。優勝者として頭に載せようとしていたのかもしれません。

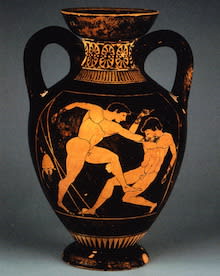

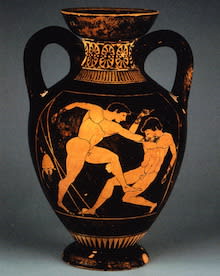

「赤像式パナテナイア小型アンフォラ ボクシング」 前500年頃 アッティカ工房、「ピュトクレスの画家」 アイギナ島より出土 アテネ国立考古学博物館

アンフォラのモチーフにもオリンピックの演目が使われます。「赤像式パナテナイア小型アンフォラ ボクシング」は文字通りボクシングの様子を描いたものです。2人の男が殴り合います。左の男がもう1人の喉元あたりにパンチをくらわせています。鍛え上げられた筋肉も線で示されていました。なお古代オリンピックのボクシングが制限時間がなかったそうです。どちらかが降参するまでひたすらに試合は続きます。まさに死闘だったのではないでしょうか。

紀元前359年、マケドニアの王、フィリッポス2世が即位します。そして息子こそかのアレクサンドロス。東征により版図を広げた大王です。唯一に生前、王子時代を捉えたとも言われる大理石像が「アレクサンドロス頭部」でした。斜め上を見据えた姿。確かにややあどけなくも見えます。

「ギンバイカの金冠」 前4世紀後半 デルヴェニ(古代レテ)の墓地(B墓)より出土 テッサロニキ考古学博物館

マケドニアでは金の宝飾品が見事でした。特に「ギンバイカの金冠」が素晴らしい。ギンバイカとはギリシャに自生する植物です。金を薄く引き伸ばしては葉を表現しています。大変に華やかです。細かな蔦模様を配した「蔦花文様を表したディアデマ」も美しい。マケドニアは金の産地でもありました。ゆえに金の装身具などが多く作られたそうです。

「アルテミス像」 前100年頃 デロス島、「ディアドゥメノスの家」より出土 アテネ国立考古学博物館

ラストはローマ時代へと至る展開です。「ポセイドン像」や「アフロディケ像」など、お馴染みのギリシャの神々を象った彫像などが並んでいます。「アルテミス像」はどうでしょうか。やや上目遣いで立つ女神アルテミス。着衣の彫刻に立体感があります。時はヘレニズム後期。ミロのヴィーナスと同じ頃、場所も同じキュクラデス諸島で作られたと言われています。

ほかアフロディケを表したモザイクタイルなども目を引きます。後にキリスト教が広まると、ギリシャの彫像は破壊されたり、建築資材として使われたりすることもあったそうです。ローマは積極的にギリシャの美術や文化を取り入れましたが、そうした歴史の事実についても一部、言及がありました。

それにしても数千年の旅。出品も320件超と膨大です。うち9割は日本初公開でした。時間に余裕を持ってお出かけ下さい。

彫刻は露出も多く、細かに区切った会場は雰囲気もあります。一部、金の工芸品など、意匠の細かい作品がありました。単眼鏡があると便利かもしれません。

会場内、それなりに賑わってはいましたが、特に行列があるわけでもなく、全般的にスムーズに観覧出来ました。

9月19日まで開催されています。

「古代ギリシャー時空を超えた旅」(@greece2016_17) 東京国立博物館・平成館(@TNM_PR)

会期:6月21日(火)~9月19日(月)

時間:9:30~17:00。

*金曜、および7、8月中の水曜は20時まで開館。

*土曜・日曜・祝日は18時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

休館:月曜日。但し7月18日(月・祝)、8月15日(月)、9月19日(月・祝)は開館。7月19日(火)は休館。

料金:一般1600(1300)円、大学生1200(1000)円、高校生900(700)円。中学生以下無料

*( )は20名以上の団体料金。

住所:台東区上野公園13-9

交通:JR上野駅公園口より徒歩10分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、京成電鉄上野駅より徒歩15分。

「古代ギリシャー時空を超えた旅」

6/21~9/19

東京国立博物館で開催中の「古代ギリシャ展」を見てきました。

古くは紀元前7000年にまで遡る古代ギリシャ。新石器時代からミノス、ミュケナイ文明、そしてヘレニズム、さらにはローマ時代までのギリシャの歴史を振り返ります。

はじまりは新石器時代の女性像でした。粘土製です。足を組み、手を組んでは座る人物の姿。身体中に白い刻線が引かれています。お腹からお尻の辺りの造形が逞しい。おそらくは儀式用のものだと考えられています。

不思議な形をした容器がありました。「スキュフォスとアンフォリスコス」です。例えるならキノコ型です。上部は蓋だそうです。中に入れるのは人骨、つまり骨壷でした。ひっくり返して穴に入れます。既に埋葬された人を再び取り出して火葬する風習があったそうです。呪術的な意味もあったのかもしれません。

「スペドス型女性像」 前2800~前2300年(初期キュクラデス2期) クフォニシア群島より出土か キュクラデス博物館

紀元前3000年に初期青銅器時代を迎えました。キュクラデス文明です。大理石の「スペドス型女性像」に魅せられました。高さは70センチ超と大きい。完全に直立です。両脚をピタリと寄せては立っています。腕はちょうど胸の下、腹の上辺りで組んでいます。長くのびた鼻が特徴的です。現在はいわゆるのっぺらぼうですが、かつては顔料で目や口が描かれていました。

「漁夫のフレスコ画」 前17世紀 テラ(サントリーニ島)、アクロティリの集落、「西の家」(第5室)より出土 テラ先史博物館

紀元前2000年頃にはクレタ島各地に宮殿が建設されるようになります。ミノス文明です。チラシ表紙を飾る「漁夫のフレスコ画」もこの時代の作品でした。海との密接な関わりを伺わせる漁労の姿。両手でたくさんの魚を吊るし持っています。表情はあどけない。若者です。髪型が変わっています。というのも、前後の2房を除いてはほぼ刈り上げているのです。この作品が残されたのはテラ(サントリーニ)島。後に火山の噴火により灰に埋もれてしまいます。それゆえに色彩が鮮やかなのだそうです。

「海洋様式の葡萄酒甕」も海との関わりを示す作品でした。何と言っても目を引くのはタコのモチーフ。3匹ほどいます。タコはまるで戯けたような表情をしていて可愛らしい。ちょっとしたゆるキャラのようです。ほかに海藻や魚も描かれています。見慣れた海の生き物をそのまま土器に描いたのかもしれません。

一方でかなり精緻な作品がありました。「牛頭型リュトン」です。素材は緑泥石。牛の毛並や模様も浮彫りで細かに表しています。神域でバラバラな形で出土したそうです。何らかの犠牲を伴う宗教儀式の祭具として用いられたと言われています。

「戦士の象牙浮彫り」 前14~前13世紀 キプロスの工房 デロス島、アルテミス神域より出土 デロス考古学博物館

長い長い古代ギリシャ。展示はまだ序盤に過ぎません。ミノス文明に次ぐのはミュケナイ文明。戦士たちが主役です。都市は堅牢な城壁に囲まれていました。その際たるものが「戦士の象牙浮彫り」ではないでしょうか。やや欠落しているものの、兜をかぶり、盾を持った戦士の姿が象られています。

紀元前1000年に入ると、幾何学様式(アルカイック)呼ばれる時代が到来しました。その様式の際たるのが「アッティカ幾何学様式アンフォラ」 です。かなり大型の陶器です。高さは80センチもあります。そこに円やジグザグ、あるいはメアンダー文と呼ばれる幾何学文が描かれています。アンフォラといえば貯蔵用の容器ですが、大型のものは墓標としても使われたそうです。

「クーロス像」 前520年頃 ボイオティア地方、プトイオン山のアポロン神域より出土 アテネ国立考古学博物館

大理石の立派な男女の彫像も登場しました。「クーロス像」と「コレー像」です。前者が男性で後者は女性。ともに笑みを浮かべています。「コレー像」は長い髪を胸の辺りまで垂らして美しい。衣服のドレープも流麗です。ギリシャでは紀元前7世紀末頃、このような大理石彫刻が次々と制作されました。

「アリストテレス像」 1世紀末期 アテネ、アクロポリス博物館敷地 アクロポリス博物館

ギリシャのシンボルともいえるパルテノン神殿が建設されたのは紀元前430年頃。民主政も確立し、演劇や哲学が盛んとなります。クラシック時代の到来です。堂々たるは「アリストテレス像」。ほぼ欠落もない、極めて状態の良い作品です。引き締まった口元、見開いた目はまさに聡明。いかにも賢者然としています。

パルテノン神殿の彫刻の複製も展示されていました。ほか演劇用の仮面や演者を象った彫像も面白い。民主政に因むのは投票具です。さらに神域に関する法令碑文や医療用のメスなどもあります。かの時代のギリシャ人の生活も浮き上がるようでした。

古代オリンピックに関する資料も充実しています。はじまりは紀元前8世紀。一際目につくのは大理石の「競技者像」です。ややうつ向き加減で笑みを浮かべる裸の男性。両腕が失われていますが、右手に冠を持っていたと考えられています。優勝者として頭に載せようとしていたのかもしれません。

「赤像式パナテナイア小型アンフォラ ボクシング」 前500年頃 アッティカ工房、「ピュトクレスの画家」 アイギナ島より出土 アテネ国立考古学博物館

アンフォラのモチーフにもオリンピックの演目が使われます。「赤像式パナテナイア小型アンフォラ ボクシング」は文字通りボクシングの様子を描いたものです。2人の男が殴り合います。左の男がもう1人の喉元あたりにパンチをくらわせています。鍛え上げられた筋肉も線で示されていました。なお古代オリンピックのボクシングが制限時間がなかったそうです。どちらかが降参するまでひたすらに試合は続きます。まさに死闘だったのではないでしょうか。

紀元前359年、マケドニアの王、フィリッポス2世が即位します。そして息子こそかのアレクサンドロス。東征により版図を広げた大王です。唯一に生前、王子時代を捉えたとも言われる大理石像が「アレクサンドロス頭部」でした。斜め上を見据えた姿。確かにややあどけなくも見えます。

「ギンバイカの金冠」 前4世紀後半 デルヴェニ(古代レテ)の墓地(B墓)より出土 テッサロニキ考古学博物館

マケドニアでは金の宝飾品が見事でした。特に「ギンバイカの金冠」が素晴らしい。ギンバイカとはギリシャに自生する植物です。金を薄く引き伸ばしては葉を表現しています。大変に華やかです。細かな蔦模様を配した「蔦花文様を表したディアデマ」も美しい。マケドニアは金の産地でもありました。ゆえに金の装身具などが多く作られたそうです。

「アルテミス像」 前100年頃 デロス島、「ディアドゥメノスの家」より出土 アテネ国立考古学博物館

ラストはローマ時代へと至る展開です。「ポセイドン像」や「アフロディケ像」など、お馴染みのギリシャの神々を象った彫像などが並んでいます。「アルテミス像」はどうでしょうか。やや上目遣いで立つ女神アルテミス。着衣の彫刻に立体感があります。時はヘレニズム後期。ミロのヴィーナスと同じ頃、場所も同じキュクラデス諸島で作られたと言われています。

ほかアフロディケを表したモザイクタイルなども目を引きます。後にキリスト教が広まると、ギリシャの彫像は破壊されたり、建築資材として使われたりすることもあったそうです。ローマは積極的にギリシャの美術や文化を取り入れましたが、そうした歴史の事実についても一部、言及がありました。

それにしても数千年の旅。出品も320件超と膨大です。うち9割は日本初公開でした。時間に余裕を持ってお出かけ下さい。

彫刻は露出も多く、細かに区切った会場は雰囲気もあります。一部、金の工芸品など、意匠の細かい作品がありました。単眼鏡があると便利かもしれません。

会場内、それなりに賑わってはいましたが、特に行列があるわけでもなく、全般的にスムーズに観覧出来ました。

9月19日まで開催されています。

「古代ギリシャー時空を超えた旅」(@greece2016_17) 東京国立博物館・平成館(@TNM_PR)

会期:6月21日(火)~9月19日(月)

時間:9:30~17:00。

*金曜、および7、8月中の水曜は20時まで開館。

*土曜・日曜・祝日は18時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

休館:月曜日。但し7月18日(月・祝)、8月15日(月)、9月19日(月・祝)は開館。7月19日(火)は休館。

料金:一般1600(1300)円、大学生1200(1000)円、高校生900(700)円。中学生以下無料

*( )は20名以上の団体料金。

住所:台東区上野公園13-9

交通:JR上野駅公園口より徒歩10分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、京成電鉄上野駅より徒歩15分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )