都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

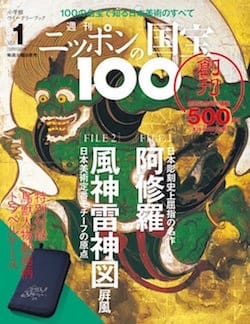

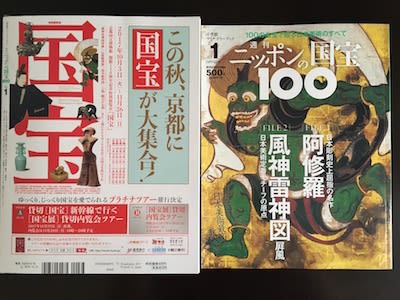

「ニッポンの国宝100」創刊号 小学館

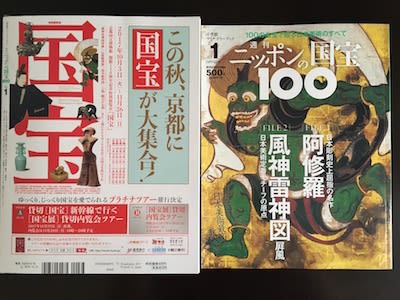

小学館より刊行された「週刊 ニッポンの国宝100」創刊号を読んでみました。

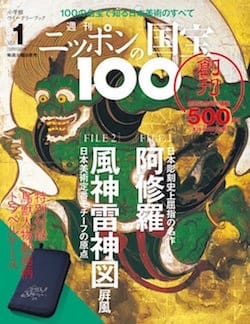

「週刊 ニッポンの国宝100 1 阿修羅/風神雷神図屏風/小学館」

「週刊 ニッポンの国宝100 1 阿修羅/風神雷神図屏風/小学館」

文化財保護法により「世界文化の見地から価値の高いもので、たぐいない国民の宝たるもの」として規定された国宝。現在、1108件の建造物と美術工芸品が指定されています。

「週刊 ニッポンの国宝100」

http://www.shogakukan.co.jp/pr/kokuhou100/

その国宝から選りすぐりの100件を紹介するのが「ニッポンの国宝」です。各巻2件での展開です。毎週火曜日に発売され、来年の9月までの1年間、全50巻が刊行されます。

創刊号を飾るのが阿修羅と風神雷神図屏風でした。かつて話題となった阿修羅展や大琳派展の例を挙げるまでもなく、ともに美術工芸品の国宝として人気を集めています。

まず目を引いたのは誌面の写真が美しいことでした。特に名作ギャラリーが充実しています。阿修羅では顔や両手の細部までを見事に捉えていました。私もかつて阿修羅展でこの仏像を見ましたが、さすがに肉眼ではここまで迫ることは出来ません。

国宝を掘り下げるのが国宝鑑賞術です。阿修羅、風神雷神図屏風ともに5つのポイントをピックアップし、造形の特徴などを解説しています。なお阿修羅では背面の写真もありましたが、これも興福寺で見ることは叶いません。まさに書籍ならでは鑑賞と言えるのではないでしょうか。

原寸も一つのキーワードです。「ニッポンの国宝100」では、阿修羅はもとより、風神雷神図屏風の一部を、原寸大のサイズで見せています。阿修羅の顔が思いの外に小さく感じたのは私だけでしょうか。また風神雷神の雷神も原寸で見ると、細部の線描の豊かなニュアンスなどが良く分かります。墨線の滲みや塗り残しも一目瞭然でした。

対決や比較のコーナーは国宝へ新たな視点をもたらします。例えば阿修羅では「国宝 世界VS日本」としてミケランジェロのダビデ像と比べていました。当然ながら時代も地域もまるで異なる両像です。見比べることなど思いもつきませんが、マニアックな部分にまで踏み込んでいるからか、かなり読み応えがありました。東西の美意識の違いなども浮かび上がっていたかもしれません。

一方の風神雷神屏風では、琳派三変奏こと、宗達、光琳、抱一画を比較しています。時代が下るにつれて、より人間味を増すような両神の姿を見ることが出来ました。また風神雷神を襖へ描いた其一に触れているのも嬉しいところでした。

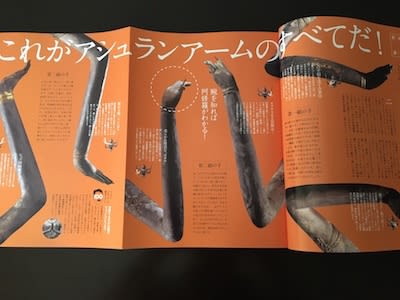

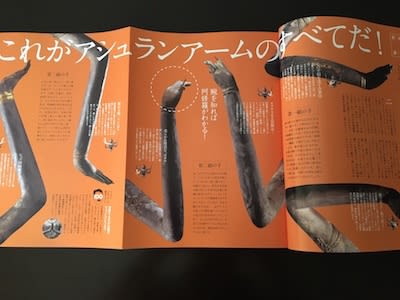

専門性を持ち得ながらも、全体的にかなり親しみやすい構成となっているのも特徴です。より斬新なのが国宝解体新書でした。阿修羅では6本の腕のみに着目し、その造形や印相、はたまた動きを3面に連なるページで紹介しています。いわばページには腕しか載っていません。こうした取り上げられ方はいまだかつてあったのでしょうか。先のダビデ比較ならぬ、「ニッポンの国宝」ならではのコンテンツだと感心しました。

「行こう国宝の旅」などの旅に関するページも思いの外に充実しています。宗達や海北友松に縁のある建仁寺が見開きで特集されていたほか、国宝を有する東寺や薬師寺などの寺院も紹介されていました。拝観や作品の公開情報も記載されているので、京都や奈良への旅行を組むのにも有用かもしれません。

「未来の国宝・MY国宝」の連載も面白いのではないでしょうか。第一回では美術史家の山下裕二先生が、大阪の金剛寺の「日月山水図屏風」(重要文化財)を「未来の国宝」として取り上げています。コラムを参照しながら、国宝の行く末について考えるのも面白いかもしれません。

さて約40ページの「ニッポンの国宝100」ですが、手にした際、予想以上に分厚いのに驚きました。理由は付録です。創刊号のみの特別付録として「鳥獣人物戯画柄トラベルケース」が付いています。

これがかなり実用的でした。ハードカバーで耐久性もあり、中にはポケットやホルダーがたくさん付いています。チケットやメモ帳はもちろん、スマートフォンやパスポートも収納出来るのではないでしょうか。旅行云々ではなく、普段使いにも問題ありません。

これほど盛りだくさんで500円です。(創刊号特別価格。2巻以降は680円。)端的に安い。お得感がありました。

それにしても国宝イヤー、秋の国宝展のみならず、「ニッポンの国宝」を含め、様々な企業や団体が、国宝に関するタイアップやイベントを行っています。

「ニッポンの国宝」を中心とした「国宝応援プロジェクト」については、下記のエントリにまとめました。

「国宝応援プロジェクト」が進行中です(はろるど)

今後、国宝への関心は高まっていくのでしょうか。と、当時に国宝から広がる多様な展開についても注目したいところです。

小学館「ニッポンの国宝100」の創刊号、「阿修羅/風神雷神図屏風」は、9月5日に刊行されました。

「週刊ニッポンの国宝100」(@kokuhou_project) 小学館

内容:国宝の至高の世界を旅する、全50巻。国宝とは「世界文化の見地から価値の高いもので、たぐいない国民の宝たるもの」(文化財保護法)国宝を知ることは、日本美術を知ること。そして、まさに日本のこころを知る旅だともいえます。「週刊 ニッポンの国宝100」では、現在指定されている1108件の中からとくに意義深い100点を選び、毎号2点にスポットを当てその魅力を徹底的に分析します。

価格:創刊記念特別価格500円。2巻以降680円(ともに税込)。

仕様:A4変形型・オールカラー42ページ。

「週刊 ニッポンの国宝100 1 阿修羅/風神雷神図屏風/小学館」

「週刊 ニッポンの国宝100 1 阿修羅/風神雷神図屏風/小学館」文化財保護法により「世界文化の見地から価値の高いもので、たぐいない国民の宝たるもの」として規定された国宝。現在、1108件の建造物と美術工芸品が指定されています。

「週刊 ニッポンの国宝100」

http://www.shogakukan.co.jp/pr/kokuhou100/

その国宝から選りすぐりの100件を紹介するのが「ニッポンの国宝」です。各巻2件での展開です。毎週火曜日に発売され、来年の9月までの1年間、全50巻が刊行されます。

創刊号を飾るのが阿修羅と風神雷神図屏風でした。かつて話題となった阿修羅展や大琳派展の例を挙げるまでもなく、ともに美術工芸品の国宝として人気を集めています。

まず目を引いたのは誌面の写真が美しいことでした。特に名作ギャラリーが充実しています。阿修羅では顔や両手の細部までを見事に捉えていました。私もかつて阿修羅展でこの仏像を見ましたが、さすがに肉眼ではここまで迫ることは出来ません。

国宝を掘り下げるのが国宝鑑賞術です。阿修羅、風神雷神図屏風ともに5つのポイントをピックアップし、造形の特徴などを解説しています。なお阿修羅では背面の写真もありましたが、これも興福寺で見ることは叶いません。まさに書籍ならでは鑑賞と言えるのではないでしょうか。

原寸も一つのキーワードです。「ニッポンの国宝100」では、阿修羅はもとより、風神雷神図屏風の一部を、原寸大のサイズで見せています。阿修羅の顔が思いの外に小さく感じたのは私だけでしょうか。また風神雷神の雷神も原寸で見ると、細部の線描の豊かなニュアンスなどが良く分かります。墨線の滲みや塗り残しも一目瞭然でした。

対決や比較のコーナーは国宝へ新たな視点をもたらします。例えば阿修羅では「国宝 世界VS日本」としてミケランジェロのダビデ像と比べていました。当然ながら時代も地域もまるで異なる両像です。見比べることなど思いもつきませんが、マニアックな部分にまで踏み込んでいるからか、かなり読み応えがありました。東西の美意識の違いなども浮かび上がっていたかもしれません。

一方の風神雷神屏風では、琳派三変奏こと、宗達、光琳、抱一画を比較しています。時代が下るにつれて、より人間味を増すような両神の姿を見ることが出来ました。また風神雷神を襖へ描いた其一に触れているのも嬉しいところでした。

専門性を持ち得ながらも、全体的にかなり親しみやすい構成となっているのも特徴です。より斬新なのが国宝解体新書でした。阿修羅では6本の腕のみに着目し、その造形や印相、はたまた動きを3面に連なるページで紹介しています。いわばページには腕しか載っていません。こうした取り上げられ方はいまだかつてあったのでしょうか。先のダビデ比較ならぬ、「ニッポンの国宝」ならではのコンテンツだと感心しました。

「行こう国宝の旅」などの旅に関するページも思いの外に充実しています。宗達や海北友松に縁のある建仁寺が見開きで特集されていたほか、国宝を有する東寺や薬師寺などの寺院も紹介されていました。拝観や作品の公開情報も記載されているので、京都や奈良への旅行を組むのにも有用かもしれません。

「未来の国宝・MY国宝」の連載も面白いのではないでしょうか。第一回では美術史家の山下裕二先生が、大阪の金剛寺の「日月山水図屏風」(重要文化財)を「未来の国宝」として取り上げています。コラムを参照しながら、国宝の行く末について考えるのも面白いかもしれません。

さて約40ページの「ニッポンの国宝100」ですが、手にした際、予想以上に分厚いのに驚きました。理由は付録です。創刊号のみの特別付録として「鳥獣人物戯画柄トラベルケース」が付いています。

これがかなり実用的でした。ハードカバーで耐久性もあり、中にはポケットやホルダーがたくさん付いています。チケットやメモ帳はもちろん、スマートフォンやパスポートも収納出来るのではないでしょうか。旅行云々ではなく、普段使いにも問題ありません。

【国宝応援プロジェクト1】小学館からはいよいよ明日『週刊ニッポンの国宝100』が刊行されます!大胆な切り口で国宝を取り上げ、国宝を崇めるのではなく身近に感じて頂けるような紙面となっています。気になる付録も長くご愛用頂ける作りに仕上がりました!#国宝100 #国宝 pic.twitter.com/uf0r2BqfXr

— 国宝応援団 (@kokuhou_project) 2017年9月4日

これほど盛りだくさんで500円です。(創刊号特別価格。2巻以降は680円。)端的に安い。お得感がありました。

それにしても国宝イヤー、秋の国宝展のみならず、「ニッポンの国宝」を含め、様々な企業や団体が、国宝に関するタイアップやイベントを行っています。

「ニッポンの国宝」を中心とした「国宝応援プロジェクト」については、下記のエントリにまとめました。

「国宝応援プロジェクト」が進行中です(はろるど)

今後、国宝への関心は高まっていくのでしょうか。と、当時に国宝から広がる多様な展開についても注目したいところです。

小学館「ニッポンの国宝100」の創刊号、「阿修羅/風神雷神図屏風」は、9月5日に刊行されました。

「週刊ニッポンの国宝100」(@kokuhou_project) 小学館

内容:国宝の至高の世界を旅する、全50巻。国宝とは「世界文化の見地から価値の高いもので、たぐいない国民の宝たるもの」(文化財保護法)国宝を知ることは、日本美術を知ること。そして、まさに日本のこころを知る旅だともいえます。「週刊 ニッポンの国宝100」では、現在指定されている1108件の中からとくに意義深い100点を選び、毎号2点にスポットを当てその魅力を徹底的に分析します。

価格:創刊記念特別価格500円。2巻以降680円(ともに税込)。

仕様:A4変形型・オールカラー42ページ。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )