都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

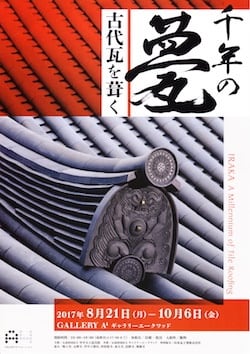

「千年の甍(いらか)ー古代瓦を葺く」 ギャラリーエークワッド

ギャラリーエークワッド

「竹中大工道具館企画展 千年の甍(いらか)ー古代瓦を葺く」

8/21~10/6

ギャラリーエークワッドで開催中の「竹中大工道具館企画展 千年の甍(いらか)ー古代瓦を葺く」を見てきました。

日本の伝統的な瓦は、千年以上もの昔から、風雨に耐えては建物を守り続けてきました。

そうした古代の瓦に着目したのが、「千年の甍(いらか)ー古代瓦を葺く」です。確かに入口からして控えるのはたくさんの瓦でした。古代瓦をつくる、ないし葺くをテーマに、職人の技に触れながら、古代瓦の世界を紹介していました。

さて冒頭、まず現れるのが屋根です。当然ながら瓦は屋根葺き用の建材です。屋根なくしては本来の用途をなしません。

「奈良時代の屋根」

屋根の左端と右端に注目です。というのも左は現代で、右が奈良時代の形でした。つまり左右で1000年以上も時代の異なる屋根を比較しているわけです。

「現代の屋根」

しかし左右とも表面の形に変化がありません。よほど古代より技術が確立していたのでしょうか。実のところ殆ど同じでした。ただ下地や固定方法が異なります。奈良時代は瓦を土で固定し、下地の割板を垂木に縄で縛っていました。一方で現代は、土を使わずに桟で釘打ちにし、漆喰で瓦を固定した上で、銅線で下地と結びつけています。地震の多い土地柄もあるのかもしれません。より屋根を軽くするための工夫がなされています。

「薬師寺玄奘三蔵院経蔵の鬼瓦」 1989年 ほか

瓦にはいくつかの種類があります。うち1つが鬼瓦でした。飾りの瓦だけあり、造形はまさにデコラティブです。鬼が口を開ける姿を象っています。

「薬師寺西塔裳階の軒瓦」 1981年(復元)

展示品は法隆寺や薬師寺の古代瓦の復元です。瓦職人の山本清一氏が制作しました。山本氏は松本城や姫路城、それに東大寺大仏殿の修理などでも瓦造りを手がけてきたそうです。

「原土(もとつち) 愛知県安城市三河安城町 2017年3月採取 ほか

後半は古代瓦をつくる、そして葺くのコーナーでした。これがかなり細かく丁寧に形成プロセスを追っています。何せ始まりは土でした。粘土を足で踏んでは直方体に成形し、一度切断します。そして瓦一枚分の厚みに整えていきます。いずれも足作業、手作業でした。

「平瓦の製作道具」

形作りに用いられる道具も多く展示されていました。平瓦、丸瓦のための桶や仕上台、それに木槌などが並んでいました。

「丸瓦の製作道具」

瓦を作った後は、いよいよ葺きの作業に入ります。参照するのは平城宮跡の大極殿復元工事、ないし薬師寺食堂新築工事です。まず葺く前に原寸図を描き、瓦を選定します。そして平瓦、丸瓦の順に葺いた後に、屋根に現れた稜線をふさぐための棟を積み上げます。すると完成です。工程は思いの外に複雑でした。つくるにも葺くにも、職人の丹念な仕事がなくては、良い瓦、屋根は出来ないのかもしれません。

「金槌」ほか

道具自体の美しさにも目を見張ります。金槌、丸鑿、釿(ちょうな)などは実際に用いられたものです。さらに手書きの原寸図も精巧でした。

「瓦を葺いてみよう」コーナー

最後に面白いコーナーがありました。それが「瓦を葺いてみよう」です。何と実際の瓦を用いて葺く作業を体験することが出来ます。

「瓦を葺いてみよう」コーナー

早速、私も備え付けの軍手をはめ、瓦を手にしました。想像以上の重さです。これを実際に屋根で作業するのは相当に大変なのではないでしょうか。

「瓦を葺いてみよう」コーナー

手引きに沿って平瓦を並べ、その隙間に丸瓦を置きます。そして完成です。如何でしょうか。あくまでも簡易的な展示に過ぎませんが、まさか本物の瓦に直で触れられるとは思いませんでした。

新神戸にある竹中大工道具館による企画展です。ややレアな瓦オンリーの展覧会です。予想以上に楽しめました。

古代瓦「仮並べ」

日曜、祝日はお休みです。お出かけの際はご注意下さい。

「唐招提寺金堂の鴟尾」 2003年(復元)

会場内の撮影も可能でした。10月6日まで開催されています。

「竹中大工道具館企画展 千年の甍(いらか)ー古代瓦を葺く」 ギャラリーエークワッド

会期:8月21日(月)~10月6日(金)

休廊:日曜・祝日。

時間:10:00~18:00。*最終日は17時まで。

料金:無料。

住所:江東区新砂1-1-1 竹中工務店東京本店1階。

交通:東京メトロ東西線東陽町駅3番出口徒歩3分。

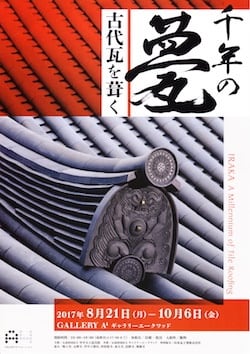

「竹中大工道具館企画展 千年の甍(いらか)ー古代瓦を葺く」

8/21~10/6

ギャラリーエークワッドで開催中の「竹中大工道具館企画展 千年の甍(いらか)ー古代瓦を葺く」を見てきました。

日本の伝統的な瓦は、千年以上もの昔から、風雨に耐えては建物を守り続けてきました。

そうした古代の瓦に着目したのが、「千年の甍(いらか)ー古代瓦を葺く」です。確かに入口からして控えるのはたくさんの瓦でした。古代瓦をつくる、ないし葺くをテーマに、職人の技に触れながら、古代瓦の世界を紹介していました。

さて冒頭、まず現れるのが屋根です。当然ながら瓦は屋根葺き用の建材です。屋根なくしては本来の用途をなしません。

「奈良時代の屋根」

屋根の左端と右端に注目です。というのも左は現代で、右が奈良時代の形でした。つまり左右で1000年以上も時代の異なる屋根を比較しているわけです。

「現代の屋根」

しかし左右とも表面の形に変化がありません。よほど古代より技術が確立していたのでしょうか。実のところ殆ど同じでした。ただ下地や固定方法が異なります。奈良時代は瓦を土で固定し、下地の割板を垂木に縄で縛っていました。一方で現代は、土を使わずに桟で釘打ちにし、漆喰で瓦を固定した上で、銅線で下地と結びつけています。地震の多い土地柄もあるのかもしれません。より屋根を軽くするための工夫がなされています。

「薬師寺玄奘三蔵院経蔵の鬼瓦」 1989年 ほか

瓦にはいくつかの種類があります。うち1つが鬼瓦でした。飾りの瓦だけあり、造形はまさにデコラティブです。鬼が口を開ける姿を象っています。

「薬師寺西塔裳階の軒瓦」 1981年(復元)

展示品は法隆寺や薬師寺の古代瓦の復元です。瓦職人の山本清一氏が制作しました。山本氏は松本城や姫路城、それに東大寺大仏殿の修理などでも瓦造りを手がけてきたそうです。

「原土(もとつち) 愛知県安城市三河安城町 2017年3月採取 ほか

後半は古代瓦をつくる、そして葺くのコーナーでした。これがかなり細かく丁寧に形成プロセスを追っています。何せ始まりは土でした。粘土を足で踏んでは直方体に成形し、一度切断します。そして瓦一枚分の厚みに整えていきます。いずれも足作業、手作業でした。

「平瓦の製作道具」

形作りに用いられる道具も多く展示されていました。平瓦、丸瓦のための桶や仕上台、それに木槌などが並んでいました。

「丸瓦の製作道具」

瓦を作った後は、いよいよ葺きの作業に入ります。参照するのは平城宮跡の大極殿復元工事、ないし薬師寺食堂新築工事です。まず葺く前に原寸図を描き、瓦を選定します。そして平瓦、丸瓦の順に葺いた後に、屋根に現れた稜線をふさぐための棟を積み上げます。すると完成です。工程は思いの外に複雑でした。つくるにも葺くにも、職人の丹念な仕事がなくては、良い瓦、屋根は出来ないのかもしれません。

「金槌」ほか

道具自体の美しさにも目を見張ります。金槌、丸鑿、釿(ちょうな)などは実際に用いられたものです。さらに手書きの原寸図も精巧でした。

「瓦を葺いてみよう」コーナー

最後に面白いコーナーがありました。それが「瓦を葺いてみよう」です。何と実際の瓦を用いて葺く作業を体験することが出来ます。

「瓦を葺いてみよう」コーナー

早速、私も備え付けの軍手をはめ、瓦を手にしました。想像以上の重さです。これを実際に屋根で作業するのは相当に大変なのではないでしょうか。

「瓦を葺いてみよう」コーナー

手引きに沿って平瓦を並べ、その隙間に丸瓦を置きます。そして完成です。如何でしょうか。あくまでも簡易的な展示に過ぎませんが、まさか本物の瓦に直で触れられるとは思いませんでした。

新神戸にある竹中大工道具館による企画展です。ややレアな瓦オンリーの展覧会です。予想以上に楽しめました。

古代瓦「仮並べ」

日曜、祝日はお休みです。お出かけの際はご注意下さい。

「唐招提寺金堂の鴟尾」 2003年(復元)

会場内の撮影も可能でした。10月6日まで開催されています。

「竹中大工道具館企画展 千年の甍(いらか)ー古代瓦を葺く」 ギャラリーエークワッド

会期:8月21日(月)~10月6日(金)

休廊:日曜・祝日。

時間:10:00~18:00。*最終日は17時まで。

料金:無料。

住所:江東区新砂1-1-1 竹中工務店東京本店1階。

交通:東京メトロ東西線東陽町駅3番出口徒歩3分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )