都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

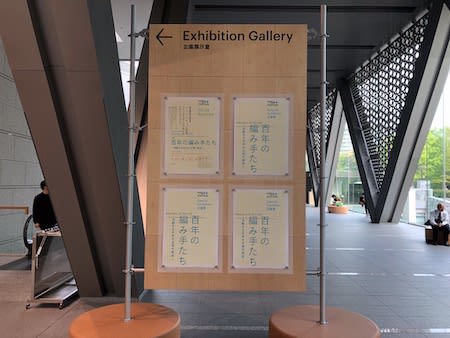

「百年の編み手たち-流動する日本の近現代美術」 東京都現代美術館

東京都現代美術館

「リニューアル・オープン記念展 企画展 百年の編み手たち-流動する日本の近現代美術」

2019/3/29〜6/16

約3年間の大規模設備改修工事を終えた東京都現代美術館は、2019年3月29日、全面リニューアルオープンを迎えました。

それを祝して開催されているのが、「企画展 百年の編み手たち-流動する日本の近現代美術」で、同館のコレクションより、1910年代から現代へと至る日本の美術を、「リアルのゆくえ」、「光を捉える」などの全14のテーマに分けて紹介していました。

冒頭はヨーロッパで大戦が起こった1914年でした。当時の日本の美術界では、二科会の結成や日本美術院の再興、ないし恩地孝四郎らによる「月映」が発刊されるなど、様々なグループが活動をはじめていました。そのうち石井柏亭の「木場」が目を引きました。言うまでもなく、現在の美術館の位置する木場を描いていて、おそらく海の近く貯木場を素朴な筆触で示していました。この木場、そして東京も、今回の展覧会の大きな舞台と呼べるかもしれません。

鹿子木孟郎「大正12年9月1日」

鹿子木孟郎の「大正12年9月1日」において、関東大震災で壊滅的な被害を受けた東京の惨状を描きました。まさに震災の当日、まだ火災の煙が辺りを覆う中、焼け野原と化した市中で荷物を持ち、避難する人々を捉えていました。このように震災当時は、鹿子木に限らず、何名もの画家が被災地を歩いては、スケッチに記録していて、鹿子木もスケッチを元に、油彩画を制作しました。

一方で震災後、復興しつつある東京を描いたのが藤牧義夫の「隅田川両岸絵巻」で、震災から10年経った隅田川の両岸をまるでロードムービーのように表していました。またこの作品を囲むように、1930年代の東京を描いた恩地孝四郎らの版画が出展されていて、当時の街並みの様子を目の当たりにすることが出来ました。それらはどことなく牧歌的でもあり、この十数年後には戦争で灰燼に帰すとはとても想像がつきませんでした。

戦中と戦後を経て、特に充実していたのは、1950年代後半より60年代にかけてのアンフォルメルに関した作品でした。ここでは田中敦子、吉原治良、白髪一雄をはじめ、中西夏之や工藤哲巳らが一堂に展示されていました。

ともかく多岐にわたるテーマ、ないし膨大な作品数のため、全てに集中して見られなかったのも事実ですが、福田美蘭、横尾忠則、大竹伸朗たの作品が並ぶ「日本と普遍」(第11章)や、東日本大震災に伴う原発事故を批判的に見捉えたChim↑Pomや風間サチコ、梅沢和木らの「抵抗のためのいくつかの方法」(第12章)などは興味深い展示だったのではないでしょうか。

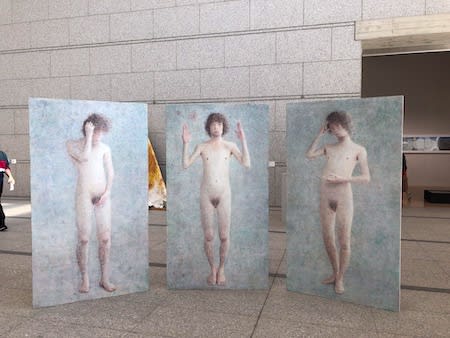

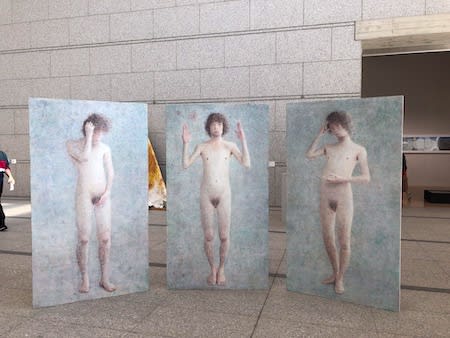

梅津庸一「智・感・情・A」 2012〜14年

高さ19メートルの天井高のあるアトリウムでは、「仮置きの絵画」(第13章)と題し、現代美術における仮設性や移動性を伴った作品を展示していました。

会田誠「美しい旗(戦争画RETURNS)」 1995年

ここでは会田誠の屏風仕立ての「戦争画RETURNS」や、カンヴァス自体がオブジェのようでもある小林正人の油彩のほか、かの黒田清輝の作品をパネルに引用した梅津庸一の「智・感・情・A」などが目立っていました。

ラストの「流動する現在」(第14章)では、1995年の美術館の開館時のドキュメンタリー映像ともに、松江泰治の写した新木場や木場の写真が出展されていました。まさに石井柏亭の木場にはじまり、松江泰治の木場に終わる展覧会と言えるのかもしれません。展示は全3フロアにも及んでいて、質量ともに充実していました。

さて繰り返しになりますが、東京都現代美術館は3月29日にリニューアルオープンしました。

基本的に経年劣化の設備機器の更新が行われたため、外観、及び内部構造ともに大きな変更はありません。

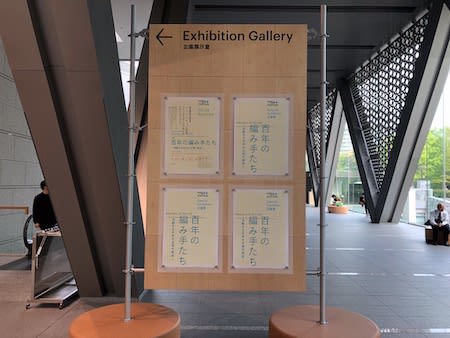

しかし什器とサインシステムが一新されたことにより、以前とは内部の雰囲気は異なっていました。なおデザインはスキーマ建築計画の長坂常と、アート・ディレクターの色部義昭が担当しました。

板や単管パイプによるシンプルで軽やかな什器は、重厚でかつ硬質な美術館の建物とは相当に対比的でした。いわばカジュアルなイメージを浮かび上がっていたかもしれません。

ふかふかのクッションは撤去され、什器と統一感のあるベンチが導入されました。ただ座り心地のに関しては前のクッションの方が魅惑的だったのは否めません。

美術館の内と外の境界は以前よりも緩やかになりました。木場公園側から美術館へつながる「水と石のプロムナード」がサインシステムによって強調されるようになった上、これまで立ち入り不可だった中庭も利用出来るようになりました。建物内外における回遊性が増したと言えそうです。

館内のトイレも一部を除き、全面的に刷新されました。また展示室内のエレベーターも増設されていたほか、内装も更新され、照明もLED化されました。

図書室には「こどもとしょしつ」も新設されました。なお私が出向いた日は偶然だったのかもしれませんが、以前よりもファミリーが多いように見受けられました。

ミュージアムショップは以前と同様にNADiffでした。一方でレストランとカフェは完全に一新しました。この時はあいにく食事を済ませていたので、レストランは利用せず、カフェの「二階のサンドイッチ」でコーヒーのみを頂きました。夕方の時間だけあって、メインのサンドウィッチは売り切れていましたが、カジュアルな店内には、wi-fiや一部電源も用意されていました。

これに続くコレクション展「MOTコレクション ただいま / はじめまして」も合わせて見てきました。

「百年の編み手たち」よりもさらに現代の美術に焦点を当てた内容でしたが、ともにコレクション展であり、2つに1つの展覧会と捉えても差し支えありません。改めて別のエントリにまとめたいと思います。

「百年の編み手たち」会場風景 *撮影可展示室

*関連エントリ

「MOTコレクション ただいま / はじめまして」 東京都現代美術館(はろるど)

一部の展示のみ撮影が可能です。6月16日まで開催されています。おすすめします。

「リニューアル・オープン記念展 企画展 百年の編み手たち-流動する日本の近現代美術」 東京都現代美術館(@MOT_art_museum)

会期:2019年3月29日(金)〜6月16日(日)

休館:月曜日。但し4月29日、5月6日は開館。5月7日(火)は休館。

時間:10:00~18:00

*毎週金曜・土曜は20時まで。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1300(1040)円、大学・専門学校生・65歳以上900(720)円、中高生600(480)円、小学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*コレクション展も観覧可。

住所:江東区三好4-1-1

交通:東京メトロ半蔵門線清澄白河駅B2出口より徒歩9分。都営地下鉄大江戸線清澄白河駅A3出口より徒歩13分。

「リニューアル・オープン記念展 企画展 百年の編み手たち-流動する日本の近現代美術」

2019/3/29〜6/16

約3年間の大規模設備改修工事を終えた東京都現代美術館は、2019年3月29日、全面リニューアルオープンを迎えました。

それを祝して開催されているのが、「企画展 百年の編み手たち-流動する日本の近現代美術」で、同館のコレクションより、1910年代から現代へと至る日本の美術を、「リアルのゆくえ」、「光を捉える」などの全14のテーマに分けて紹介していました。

冒頭はヨーロッパで大戦が起こった1914年でした。当時の日本の美術界では、二科会の結成や日本美術院の再興、ないし恩地孝四郎らによる「月映」が発刊されるなど、様々なグループが活動をはじめていました。そのうち石井柏亭の「木場」が目を引きました。言うまでもなく、現在の美術館の位置する木場を描いていて、おそらく海の近く貯木場を素朴な筆触で示していました。この木場、そして東京も、今回の展覧会の大きな舞台と呼べるかもしれません。

鹿子木孟郎「大正12年9月1日」

鹿子木孟郎の「大正12年9月1日」において、関東大震災で壊滅的な被害を受けた東京の惨状を描きました。まさに震災の当日、まだ火災の煙が辺りを覆う中、焼け野原と化した市中で荷物を持ち、避難する人々を捉えていました。このように震災当時は、鹿子木に限らず、何名もの画家が被災地を歩いては、スケッチに記録していて、鹿子木もスケッチを元に、油彩画を制作しました。

一方で震災後、復興しつつある東京を描いたのが藤牧義夫の「隅田川両岸絵巻」で、震災から10年経った隅田川の両岸をまるでロードムービーのように表していました。またこの作品を囲むように、1930年代の東京を描いた恩地孝四郎らの版画が出展されていて、当時の街並みの様子を目の当たりにすることが出来ました。それらはどことなく牧歌的でもあり、この十数年後には戦争で灰燼に帰すとはとても想像がつきませんでした。

戦中と戦後を経て、特に充実していたのは、1950年代後半より60年代にかけてのアンフォルメルに関した作品でした。ここでは田中敦子、吉原治良、白髪一雄をはじめ、中西夏之や工藤哲巳らが一堂に展示されていました。

ともかく多岐にわたるテーマ、ないし膨大な作品数のため、全てに集中して見られなかったのも事実ですが、福田美蘭、横尾忠則、大竹伸朗たの作品が並ぶ「日本と普遍」(第11章)や、東日本大震災に伴う原発事故を批判的に見捉えたChim↑Pomや風間サチコ、梅沢和木らの「抵抗のためのいくつかの方法」(第12章)などは興味深い展示だったのではないでしょうか。

梅津庸一「智・感・情・A」 2012〜14年

高さ19メートルの天井高のあるアトリウムでは、「仮置きの絵画」(第13章)と題し、現代美術における仮設性や移動性を伴った作品を展示していました。

会田誠「美しい旗(戦争画RETURNS)」 1995年

ここでは会田誠の屏風仕立ての「戦争画RETURNS」や、カンヴァス自体がオブジェのようでもある小林正人の油彩のほか、かの黒田清輝の作品をパネルに引用した梅津庸一の「智・感・情・A」などが目立っていました。

ラストの「流動する現在」(第14章)では、1995年の美術館の開館時のドキュメンタリー映像ともに、松江泰治の写した新木場や木場の写真が出展されていました。まさに石井柏亭の木場にはじまり、松江泰治の木場に終わる展覧会と言えるのかもしれません。展示は全3フロアにも及んでいて、質量ともに充実していました。

さて繰り返しになりますが、東京都現代美術館は3月29日にリニューアルオープンしました。

基本的に経年劣化の設備機器の更新が行われたため、外観、及び内部構造ともに大きな変更はありません。

しかし什器とサインシステムが一新されたことにより、以前とは内部の雰囲気は異なっていました。なおデザインはスキーマ建築計画の長坂常と、アート・ディレクターの色部義昭が担当しました。

板や単管パイプによるシンプルで軽やかな什器は、重厚でかつ硬質な美術館の建物とは相当に対比的でした。いわばカジュアルなイメージを浮かび上がっていたかもしれません。

ふかふかのクッションは撤去され、什器と統一感のあるベンチが導入されました。ただ座り心地のに関しては前のクッションの方が魅惑的だったのは否めません。

美術館の内と外の境界は以前よりも緩やかになりました。木場公園側から美術館へつながる「水と石のプロムナード」がサインシステムによって強調されるようになった上、これまで立ち入り不可だった中庭も利用出来るようになりました。建物内外における回遊性が増したと言えそうです。

館内のトイレも一部を除き、全面的に刷新されました。また展示室内のエレベーターも増設されていたほか、内装も更新され、照明もLED化されました。

東京都現代美術館がリニューアル。長坂常と色部義昭が考えた「普段使い」の仕掛けとは? https://t.co/vJrtD5rUVP pic.twitter.com/9d3AryobLE

— Pen Magazine (@Pen_magazine) 2019年5月10日

図書室には「こどもとしょしつ」も新設されました。なお私が出向いた日は偶然だったのかもしれませんが、以前よりもファミリーが多いように見受けられました。

ミュージアムショップは以前と同様にNADiffでした。一方でレストランとカフェは完全に一新しました。この時はあいにく食事を済ませていたので、レストランは利用せず、カフェの「二階のサンドイッチ」でコーヒーのみを頂きました。夕方の時間だけあって、メインのサンドウィッチは売り切れていましたが、カジュアルな店内には、wi-fiや一部電源も用意されていました。

これに続くコレクション展「MOTコレクション ただいま / はじめまして」も合わせて見てきました。

「百年の編み手たち」よりもさらに現代の美術に焦点を当てた内容でしたが、ともにコレクション展であり、2つに1つの展覧会と捉えても差し支えありません。改めて別のエントリにまとめたいと思います。

「百年の編み手たち」会場風景 *撮影可展示室

*関連エントリ

「MOTコレクション ただいま / はじめまして」 東京都現代美術館(はろるど)

一部の展示のみ撮影が可能です。6月16日まで開催されています。おすすめします。

「リニューアル・オープン記念展 企画展 百年の編み手たち-流動する日本の近現代美術」 東京都現代美術館(@MOT_art_museum)

会期:2019年3月29日(金)〜6月16日(日)

休館:月曜日。但し4月29日、5月6日は開館。5月7日(火)は休館。

時間:10:00~18:00

*毎週金曜・土曜は20時まで。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1300(1040)円、大学・専門学校生・65歳以上900(720)円、中高生600(480)円、小学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*コレクション展も観覧可。

住所:江東区三好4-1-1

交通:東京メトロ半蔵門線清澄白河駅B2出口より徒歩9分。都営地下鉄大江戸線清澄白河駅A3出口より徒歩13分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )