都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「円山応挙から近代京都画壇へ」 東京藝術大学大学美術館

東京藝術大学大学美術館

「円山応挙から近代京都画壇へ」

2019/8/3~9/29

東京藝術大学大学美術館で開催中の「円山応挙から近代京都画壇へ」の報道内覧会に参加してきました。

18世紀の京都では、写生画で名を馳せた円山応挙による円山派とともに、蕪村や応挙に師事した呉春によって四条派が結成されると、以降、円山・四条派として、近代へ至った京都画壇の中心的な位置を占めました。

その円山・四条派の系譜を辿るのが「円山応挙から近代京都画壇へ」展で、応挙、呉春をはじめに、長沢芦雪、岸駒、松村景文らの江戸の絵師から、竹内栖鳳、上村松園など昭和の画家の作品、約123点が一堂に会しました。(展示替えあり)

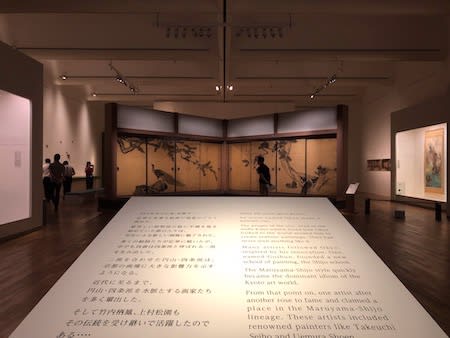

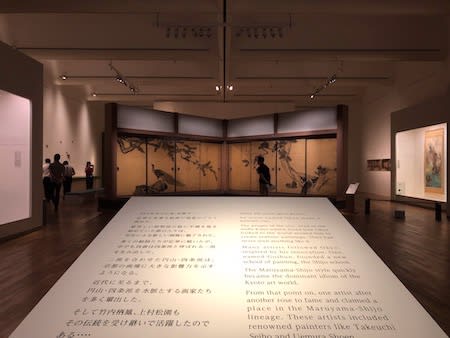

大乗寺襖絵 立体展示

冒頭、会場入口からして目を引くのが、ハイライトでもある大乗寺の襖絵の立体展示でした。大乗寺は、日本海に面した、兵庫県北部の香住町にある高野山真言宗の寺で、応挙を筆頭に門人13人の絵師が、合計13の部屋に165面もの障壁画を描きました。現在は全ての障壁画が重要文化財に指定され、同寺も応挙寺と称されています。

円山応挙「松に孔雀図」 寛政7(1795)年 兵庫・大乗寺 重要文化財

うち今回出展されたのは、応挙の「松に孔雀図」や呉春の「四季耕作図」など6点の障壁画で、ちょうど正面に応挙の「松に孔雀図」が左右に4面ずつ、計8面広がっていて、その裏に呉春の「四季耕作図」と山本守礼の「少年行図」、さらに亀岡規礼の「採蓮図」と呉春の「群山露頂図」が展示されていました。ちょうど十字を描くような形の設えと言って良いかもしれません。

円山応挙「松に孔雀図」(部分) 寛政7(1795)年 兵庫・大乗寺 重要文化財

応挙の「松に孔雀図」は、墨一色で松や孔雀を金地へほぼ原寸大で描いていて、粒子の荒い墨と細かい墨を重ねては、緑がかった松葉などを表現していました。また孔雀の羽は、光の当たり方によっては、僅かに青みを帯びているようにも思えました。応挙の手にかかると、墨も実に多様な表情を見せることに改めて感心させられました。

呉春「群山露頂図」 天明7(1787)年 兵庫・大乗寺 重要文化財

呉春の「群山露頂図」も魅惑的でした。山の頂の部分のみを、まるで空を飛ぶ鳥の視点から俯瞰するように描いていて、霧に包まれた深山幽谷の景色を幻想的に表していました。また筆触は時に点描のように細かく、師の蕪村の南画的な作風を思わせる面がありました。

長沢芦雪「花鳥図」(左) 天明年間後期(1785〜89) 株式会社千總

この一連の障壁画を囲んだ、円山・四条派にも引かれる作品が少なくありません。一例が長沢芦雪の「花鳥図」で、左右の画面へ岩や藤、あるいは水流などを表し、その中に妙に人懐っこい雀や燕などを描いていました。左の藤の枝ぶりは応挙の「藤花図屏風」を連想させるものの、突然に屈曲する姿や、右の岩の奇態な様からは、芦雪の強い個性を伺えました。

国井応文・望月玉泉「花卉鳥獣図巻」 江戸時代後期〜明治時代 京都国立博物館

円山派の5代目の国井応文と4代目望月派の望月玉泉の合作である「花卉鳥獣図巻」も見逃せませんでした。鶏に孔雀、鹿や山羊、それに犬や兎などの動物と、水仙や紅葉といった植物を、上下巻とも実に10メートルを超える長さに表していて、1つ1つの動植物はさながら博物図鑑を開くかのように写実的でした。

さて必ずしも時系列に円山・四条派の系譜を追っていないのも、展覧会の特徴かもしれません。むしろ近世と近代の絵師、ないし画家の作品を合わせ並べることで、双方の個性が浮かび上がるような内容にもなっていました。

右:長沢芦雪「薔薇蝶狗子図」 寛政後期頃(1794〜99) 愛知県美術館(木村定三コレクション)

左:竹内栖鳳「春暖」 昭和5(1930)年 愛知県美術館(木村定三コレクション)

その1つが長沢芦雪の「薔薇蝶狗子図」と竹内栖鳳の「春暖」で、前者では丸っこく可愛らしい応挙犬に倣いながらも、より人の赤ん坊のように無邪気で楽しげに戯れる5匹の子犬を描いていました。一方の栖鳳も、同じ犬をモチーフとしていて、より写実を追求しつつも、モダンな雰囲気を醸し出していました。何やら怪訝に人を見据える仕草もリアルかもしれません。

岸竹堂「猛虎図」 明治23(1890)年 株式会社千總

岸竹堂の「猛虎図」が並々ならぬ迫力を見せていました。六曲一双の中央に水の落ちる渓流を表し、右隻に3頭、左隻に1頭の虎を配していて、うち右の1頭は吠え立てているのか、大きな口を開けては威嚇していました。岸竹堂は、虎を得意とした岸駒に連なる岸派の画家で、明治19年にイタリアから来日したサーカス団で実際の虎を観察した後、この作品を描きました。

動植物を写実的に捉えた円山・四条派の絵師らは、風景においても実際の場所を描くことを重視し、その場に立った時の臨場感を写そうと試みました。それは山水画と言うよりも風景画的で、後の近代絵画へと続いていきました。

塩川文麟「嵐山春景平等院雪景図」 文久3(1863)年 京都国立博物館

塩川文麟の「嵐山春景平等院雪景図」は、右に雪の平等院、左に桜の咲く嵐山を描いていて、とりわけ後者では応挙の「嵐山春暁図」を思わせるなど、応挙、つまりは円山派より写生を受け継ぎました。

岸竹堂「大津唐崎図」 明治9(1876)年 株式会社千總

また先の岸竹堂も「大津唐崎図」において、実景のスケッチを基に琵琶湖畔の唐崎を表していて、家々の立ち並ぶ大津の浜や四方へ枝を伸ばした唐崎の松などを、金銀泥を用いてやや幻想的に描いていました。奥行きのある空間表現などは、西洋画的とも呼べるかもしれません。

左:円山応挙「江口君図」 寛政6(1794)年 静嘉堂文庫美術館

人物画にも優品が少なくありませんでした。応挙の「江口君図」は、謡曲の「江口」から、遊女が境涯を嘆きつつ、世の無常を悟り、菩薩と化して消えゆく場面を表していて、白象に乗った普賢菩薩として姿を暗示していました。それにしても遊女は実に気品があり、泰然としてはいないでしょうか。また着物の柄なども細かに描かれていて、晩年の作とは言えども筆に衰えは感じられませんでした。

右:上村松園「羅浮仙女図」 大正時代末期

上村松園の「羅浮仙女図」も忘れられません。唐の時代の物語の仙女をモデルとしていて、月明かりの下、白い花をつけた梅の木を背に、目を伏してはやや笑みをたたえて立つ唐美人を描いていました。松園は大正の後半より昭和の初めにかけ唐美人を多く描きましたが、一部には円山派の描いた画を参照したとも指摘されています。

円山応挙「写生図巻(乙巻)」 明和7(1770)〜安永元(1772)年 株式会社千總 重要文化財

最後に展示替えの情報です。会期中、前後期を挟み、作品の大半が入れ替わります。

「円山応挙から近代京都画壇へ」出品リスト(PDF)

前期:2019年8月3日(土)~9月1日(日)

後期:2019年9月3日(火)~9月29日(日)

総出展数123件のうち、通期で公開されるのは、大乗寺の襖絵6面と森寛斎の「魚介尽くし」、それに川合玉堂の「鵜飼」のみに過ぎません。よって前後期の2つで1つの展覧会として捉えて差し支えありません。 *国井応文・望月玉泉の「花卉鳥獣図巻」、野村文挙の「近江八景図」、松村景文の「景文画帖」は、それぞれ通期展示ながらも前後期で巻替え、及び場面替え。

亀居山大乗寺(通称:応挙寺)と香美町香住地区の展望 *プロジェクターによるパノラマ映像展示

また本展は藝大美術館での会期を終えると、京都国立近代美術館へと巡回(2019/11/2~12/15)しますが、大乗寺の襖絵は全点入れ替わります。つまり大乗寺の襖絵を全て見るには、東京と京都の両方の展示を見る必要があります。

「円山応挙から近代京都画壇へ」会場風景

応挙の作品を見る機会は必ずしも少なくありませんが、これほど円山・四条派を網羅的に紹介した展覧会はなかったのではないでしょうか。作品は粒ぞろいで、見応えがありました。

9月29日まで開催されています。おすすめします。

「円山応挙から近代京都画壇へ」(@okyokindai2019) 東京藝術大学大学美術館

会期:2019年8月3日(土)~9月29日(日)

*前期:2019年8月3日(土)~9月1日(日)、後期:2019年9月3日(火)~9月29日(日)

休館:月曜日。但し月曜日が祝日または振替休日の場合は開館、翌日休館。

時間:10:00~17:00 *入館は16時半まで。

料金:一般1500(1200)円、高校・大学生1000(700)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

住所:台東区上野公園12-8

交通:JR線上野駅公園口より徒歩10分。東京メトロ千代田線根津駅より徒歩10分。京成上野駅、東京メトロ日比谷線・銀座線上野駅より徒歩15分。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

「円山応挙から近代京都画壇へ」

2019/8/3~9/29

東京藝術大学大学美術館で開催中の「円山応挙から近代京都画壇へ」の報道内覧会に参加してきました。

18世紀の京都では、写生画で名を馳せた円山応挙による円山派とともに、蕪村や応挙に師事した呉春によって四条派が結成されると、以降、円山・四条派として、近代へ至った京都画壇の中心的な位置を占めました。

その円山・四条派の系譜を辿るのが「円山応挙から近代京都画壇へ」展で、応挙、呉春をはじめに、長沢芦雪、岸駒、松村景文らの江戸の絵師から、竹内栖鳳、上村松園など昭和の画家の作品、約123点が一堂に会しました。(展示替えあり)

大乗寺襖絵 立体展示

冒頭、会場入口からして目を引くのが、ハイライトでもある大乗寺の襖絵の立体展示でした。大乗寺は、日本海に面した、兵庫県北部の香住町にある高野山真言宗の寺で、応挙を筆頭に門人13人の絵師が、合計13の部屋に165面もの障壁画を描きました。現在は全ての障壁画が重要文化財に指定され、同寺も応挙寺と称されています。

円山応挙「松に孔雀図」 寛政7(1795)年 兵庫・大乗寺 重要文化財

うち今回出展されたのは、応挙の「松に孔雀図」や呉春の「四季耕作図」など6点の障壁画で、ちょうど正面に応挙の「松に孔雀図」が左右に4面ずつ、計8面広がっていて、その裏に呉春の「四季耕作図」と山本守礼の「少年行図」、さらに亀岡規礼の「採蓮図」と呉春の「群山露頂図」が展示されていました。ちょうど十字を描くような形の設えと言って良いかもしれません。

円山応挙「松に孔雀図」(部分) 寛政7(1795)年 兵庫・大乗寺 重要文化財

応挙の「松に孔雀図」は、墨一色で松や孔雀を金地へほぼ原寸大で描いていて、粒子の荒い墨と細かい墨を重ねては、緑がかった松葉などを表現していました。また孔雀の羽は、光の当たり方によっては、僅かに青みを帯びているようにも思えました。応挙の手にかかると、墨も実に多様な表情を見せることに改めて感心させられました。

呉春「群山露頂図」 天明7(1787)年 兵庫・大乗寺 重要文化財

呉春の「群山露頂図」も魅惑的でした。山の頂の部分のみを、まるで空を飛ぶ鳥の視点から俯瞰するように描いていて、霧に包まれた深山幽谷の景色を幻想的に表していました。また筆触は時に点描のように細かく、師の蕪村の南画的な作風を思わせる面がありました。

長沢芦雪「花鳥図」(左) 天明年間後期(1785〜89) 株式会社千總

この一連の障壁画を囲んだ、円山・四条派にも引かれる作品が少なくありません。一例が長沢芦雪の「花鳥図」で、左右の画面へ岩や藤、あるいは水流などを表し、その中に妙に人懐っこい雀や燕などを描いていました。左の藤の枝ぶりは応挙の「藤花図屏風」を連想させるものの、突然に屈曲する姿や、右の岩の奇態な様からは、芦雪の強い個性を伺えました。

国井応文・望月玉泉「花卉鳥獣図巻」 江戸時代後期〜明治時代 京都国立博物館

円山派の5代目の国井応文と4代目望月派の望月玉泉の合作である「花卉鳥獣図巻」も見逃せませんでした。鶏に孔雀、鹿や山羊、それに犬や兎などの動物と、水仙や紅葉といった植物を、上下巻とも実に10メートルを超える長さに表していて、1つ1つの動植物はさながら博物図鑑を開くかのように写実的でした。

さて必ずしも時系列に円山・四条派の系譜を追っていないのも、展覧会の特徴かもしれません。むしろ近世と近代の絵師、ないし画家の作品を合わせ並べることで、双方の個性が浮かび上がるような内容にもなっていました。

右:長沢芦雪「薔薇蝶狗子図」 寛政後期頃(1794〜99) 愛知県美術館(木村定三コレクション)

左:竹内栖鳳「春暖」 昭和5(1930)年 愛知県美術館(木村定三コレクション)

その1つが長沢芦雪の「薔薇蝶狗子図」と竹内栖鳳の「春暖」で、前者では丸っこく可愛らしい応挙犬に倣いながらも、より人の赤ん坊のように無邪気で楽しげに戯れる5匹の子犬を描いていました。一方の栖鳳も、同じ犬をモチーフとしていて、より写実を追求しつつも、モダンな雰囲気を醸し出していました。何やら怪訝に人を見据える仕草もリアルかもしれません。

岸竹堂「猛虎図」 明治23(1890)年 株式会社千總

岸竹堂の「猛虎図」が並々ならぬ迫力を見せていました。六曲一双の中央に水の落ちる渓流を表し、右隻に3頭、左隻に1頭の虎を配していて、うち右の1頭は吠え立てているのか、大きな口を開けては威嚇していました。岸竹堂は、虎を得意とした岸駒に連なる岸派の画家で、明治19年にイタリアから来日したサーカス団で実際の虎を観察した後、この作品を描きました。

動植物を写実的に捉えた円山・四条派の絵師らは、風景においても実際の場所を描くことを重視し、その場に立った時の臨場感を写そうと試みました。それは山水画と言うよりも風景画的で、後の近代絵画へと続いていきました。

塩川文麟「嵐山春景平等院雪景図」 文久3(1863)年 京都国立博物館

塩川文麟の「嵐山春景平等院雪景図」は、右に雪の平等院、左に桜の咲く嵐山を描いていて、とりわけ後者では応挙の「嵐山春暁図」を思わせるなど、応挙、つまりは円山派より写生を受け継ぎました。

岸竹堂「大津唐崎図」 明治9(1876)年 株式会社千總

また先の岸竹堂も「大津唐崎図」において、実景のスケッチを基に琵琶湖畔の唐崎を表していて、家々の立ち並ぶ大津の浜や四方へ枝を伸ばした唐崎の松などを、金銀泥を用いてやや幻想的に描いていました。奥行きのある空間表現などは、西洋画的とも呼べるかもしれません。

左:円山応挙「江口君図」 寛政6(1794)年 静嘉堂文庫美術館

人物画にも優品が少なくありませんでした。応挙の「江口君図」は、謡曲の「江口」から、遊女が境涯を嘆きつつ、世の無常を悟り、菩薩と化して消えゆく場面を表していて、白象に乗った普賢菩薩として姿を暗示していました。それにしても遊女は実に気品があり、泰然としてはいないでしょうか。また着物の柄なども細かに描かれていて、晩年の作とは言えども筆に衰えは感じられませんでした。

右:上村松園「羅浮仙女図」 大正時代末期

上村松園の「羅浮仙女図」も忘れられません。唐の時代の物語の仙女をモデルとしていて、月明かりの下、白い花をつけた梅の木を背に、目を伏してはやや笑みをたたえて立つ唐美人を描いていました。松園は大正の後半より昭和の初めにかけ唐美人を多く描きましたが、一部には円山派の描いた画を参照したとも指摘されています。

円山応挙「写生図巻(乙巻)」 明和7(1770)〜安永元(1772)年 株式会社千總 重要文化財

最後に展示替えの情報です。会期中、前後期を挟み、作品の大半が入れ替わります。

「円山応挙から近代京都画壇へ」出品リスト(PDF)

前期:2019年8月3日(土)~9月1日(日)

後期:2019年9月3日(火)~9月29日(日)

総出展数123件のうち、通期で公開されるのは、大乗寺の襖絵6面と森寛斎の「魚介尽くし」、それに川合玉堂の「鵜飼」のみに過ぎません。よって前後期の2つで1つの展覧会として捉えて差し支えありません。 *国井応文・望月玉泉の「花卉鳥獣図巻」、野村文挙の「近江八景図」、松村景文の「景文画帖」は、それぞれ通期展示ながらも前後期で巻替え、及び場面替え。

亀居山大乗寺(通称:応挙寺)と香美町香住地区の展望 *プロジェクターによるパノラマ映像展示

また本展は藝大美術館での会期を終えると、京都国立近代美術館へと巡回(2019/11/2~12/15)しますが、大乗寺の襖絵は全点入れ替わります。つまり大乗寺の襖絵を全て見るには、東京と京都の両方の展示を見る必要があります。

「円山応挙から近代京都画壇へ」会場風景

応挙の作品を見る機会は必ずしも少なくありませんが、これほど円山・四条派を網羅的に紹介した展覧会はなかったのではないでしょうか。作品は粒ぞろいで、見応えがありました。

【音声ガイド🎧リピーター割】前後期の大幅な展示替えに伴い、ガイド内容も一部変わります。そこで音声ガイドのリピーター割を実施。1度目のガイドご利用時に配布する割引券を2度目のガイドご利用時に提示いただくと、貸出料金が50円引きになります。※日本語版のみ ※本展会期中に限ります pic.twitter.com/8FL8ESsyaX

— 円山応挙から近代京都画壇へ【公式】 (@okyokindai2019) August 9, 2019

9月29日まで開催されています。おすすめします。

「円山応挙から近代京都画壇へ」(@okyokindai2019) 東京藝術大学大学美術館

会期:2019年8月3日(土)~9月29日(日)

*前期:2019年8月3日(土)~9月1日(日)、後期:2019年9月3日(火)~9月29日(日)

休館:月曜日。但し月曜日が祝日または振替休日の場合は開館、翌日休館。

時間:10:00~17:00 *入館は16時半まで。

料金:一般1500(1200)円、高校・大学生1000(700)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

住所:台東区上野公園12-8

交通:JR線上野駅公園口より徒歩10分。東京メトロ千代田線根津駅より徒歩10分。京成上野駅、東京メトロ日比谷線・銀座線上野駅より徒歩15分。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

コメント ( 1 ) | Trackback ( 0 )