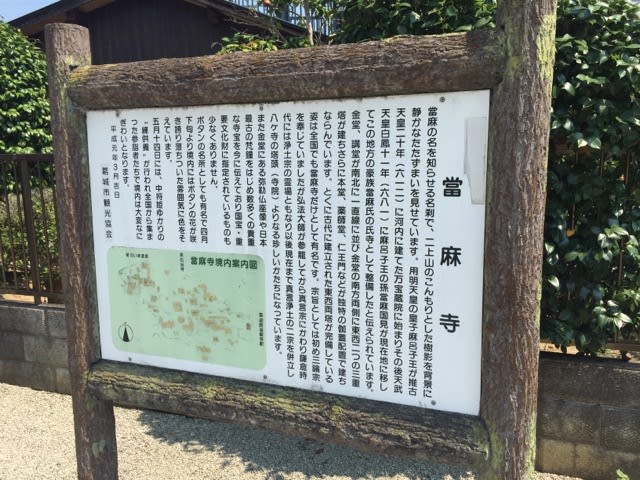

今回の旅行の最大の目的は小生の京都にある墓参り(2カ所)であったが、もう一つの目的は當麻寺への訪問である。當麻寺は奈良県の中部二上山の東南の麓にある。

縁起によると612年用明天皇第三皇子麻呂子親王が兄聖徳太子の教えにより開いたもので親王の孫にあたる當麻真人国見により681年現在地に移され、寺号も當麻寺と改めた。

しかし、この寺は鎌倉時代に入ると浄土信仰の展開に合わせて当麻曼荼羅への信仰が高まり、曼荼羅を中心に発展することになる。特に浄土宗が伝わり、中将姫の物語が浄瑠璃や謡曲により演じられることにより浄土信仰のメッカとなっていった。

當麻寺は近鉄当麻寺駅から歩いても行けるが、今回は寺の門の横にある駐車場まで車で行く。気温が37度もある中で寺を回るのも命懸けとでも言えそうなほど暑い。逆に小生以外の車も1台しかない。

鄙びた山門から中に入ると広い境内が広がる。まず見えてきたのは鐘楼、その中には古い鐘があるが、これがまず国宝である。

その先には幾つかの塔頭があるが、まずは本堂(曼荼羅堂)を目指す。するとおばあちゃんと孫だろうか、虫取り網を持った4歳くらいの子供がセミ捕りをしている。蟬時雨がうるさいほどなのにセミは見つからない様子。可哀想になり、セミを見つけて呼ぶが、網の使い方も分からないようなのでアブラゼミを1匹取ってやると子供は大喜び。殺生を禁じる境内でセミを取っていいのかなとも考えたが、まあ、いいか。

さらに中に入って行くと右に講堂、左に金堂、突き当たりに曼荼羅堂が見えてくる。曼荼羅堂(国宝)にまずはお参りするが、この寺のご本尊は中将姫が織ったと伝えられる曼荼羅で天平時代に作られたものは国宝だが、実際の展示は室町時代に転記された文亀本(重文)である。

その大きさは縦横約4メートル四方の大きなもの。図柄は感無量寿経に説かれた阿弥陀十六思観と九品往生の姿を図示し、真ん中に阿弥陀如来はじめ観音・勢至菩薩などを配したものである。たぶん現在も変わらないが昔の人は死ぬことを怖れ、その後どうなるのかを求めたのだろう。

ちなみに中将姫伝説をぬきに當麻寺は語れない。中将姫は藤原豊成の娘と言われ、継母にいじめられ、殺されかかるが、従者がその信仰心の厚さに刀が振り下ろせず、置き去りにする。その後、當麻寺で出家し、ひたすら極楽往生を願った。そして、蓮の糸を使い、一夜で織り上げたのが当麻曼荼羅である。姫は29歳の時に生身の阿弥陀仏と25菩薩が現れ、西方浄土に旅立ったというものである。

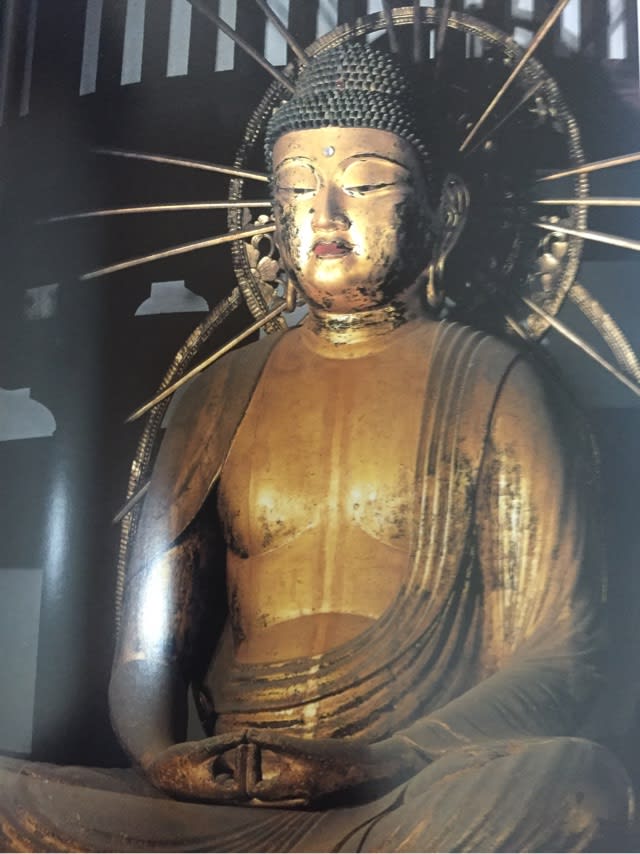

本堂にお参りした後で金堂に行くが、ここには本尊の塑像では最も古い阿弥陀菩薩像、同じく塑像の四天王像を安置するが、建物自体も国宝に指定されている。

また、講堂には本尊の阿弥陀如来像、地蔵菩薩像など4体の重文の仏像があり、それぞれ素晴らしいが、大きさもまちまちである。また、建物自体も重文である。

ほかにも、珍しく西塔、東塔の三重塔が二つ揃って残されているが、これも素晴らしい。曼荼羅堂の奥、左手の少し高いところにあるのが西塔。金堂の裏、日本一古い灯篭の先にあるのが東塔。いずれも静かな中に立っており もちろん中には入れないが、これも国宝に指定されている。

伽藍は人も疎らでゆっくりと汗をダラダラ流しながらも鑑賞することができた。(奥の院、中の坊は後日)これだけの立派な寺院がこれだけの完全に残されていること自体が驚異で素晴らしいことである。奈良の中心部から離れているからなのか、とにかく足を運んでも決して後悔することのない場所である。