○東京富士美術館 開館30周年記念・東京富士美術館所蔵『江戸絵画の真髄』(2014年4月8日~6月29日)

同館は、創価学会の池田大作氏が設立した美術館で、東京都八王子市の創価大学キャンパスに隣接している。これまで何度か、気になる展覧会のニュースを見聞きしたものの、東京23区内で生まれ育った私にとって、八王子は「ほぼ山梨」の認識なので、一度も訪ねたことがなかった。しかし、今回ばかりは「秘蔵の若冲、蕭白、応挙、呉春の名品、初公開!!」と聞いて、駆けつけないわけにはいかない…と思い、中央特快に乗って出かけた。八王子駅北口からは、きちんと20分間隔でバスがあり、思ったより便利。

展示品は、同館所蔵の江戸絵画約70点(展示替あり)。だいたい時代順に、3期に区分して展示する。「江戸前期」には狩野派の『洛中洛外図屏風』。小さな人物がたくさんいて楽しい。祇園祭の山鉾巡行が描かれているが、あまり熱狂の様子はない。二条城や神泉苑のそばで畑を掘り返していたり、雰囲気がのんびりしている。

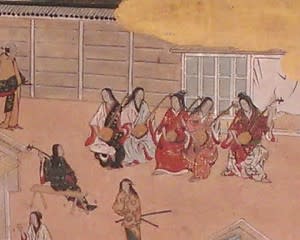

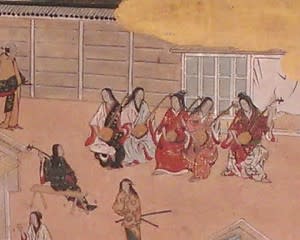

↓五条大橋付近のガールズバンド。同館は、一部作品を除き、嬉しいことに撮影自由なのだ。

↓対面の『鳳凰図屏風』は、うおーカッコいいな。明代花鳥画ふうの(若冲ふうの)色っぽい鳳凰ではなくて、喧嘩上等みたいな構えの、男性的な鳳凰である。

↓伝・狩野山雪の『雪禽図屏風』は、オシドリ、白サギ、ふくれた雉など。身体全体、あるいは小さな顔の表情がどれも可愛い。全て小禽図ではなく、人物山水図などを織り交ぜて変化をつける。

伊年印の『春秋草花図屏風』は赤、ピンク、緑の控えめな色数。右隻の、細い竹に絡まりながら上に昇っていく蔓草の紅葉、赤いドット柄みたい。『武蔵野図屏風(田家秋景)』は大胆かつ豪勢でいいなー。

ここで、屏風絵と絵巻によるミニ特集「物語絵の世界」。江戸前期・岩佐又兵衛派の『源氏物語図屏風』に、なんとなく違和感を感じたのは、登場人物の男性の「髭」率が高いせいかもしれない。いや国宝『源氏物語絵巻』に描かれた男性たちも、よく見ると髭を生やしているんだけど、目立たないからね。土佐派の『平家物語図屏風』の右隻は「大原御幸」を描いたものだが、建礼門院の庵にあらわれた後白河法皇は、50人以上の従者を連れている。え、「微行」じゃなかったの? 狭い庭に入り込んだ20人以上の従者たちは、きょろきょろとあたりを見回し、落ち着きがない。私が建礼門院なら、出てけ!うるさい!と怒鳴ってしまいそうだ(笑)。

さて「江戸中期」には、いよいよ奇想派の人気画家が登場。蕭白いいなあ。『南泉斬猫図』は、白い子猫の四本足を掴んで、目よりも高く差し上げた南泉和尚の気迫。必死で渾身の威嚇の表情を見せる子猫。それをハッタと睨み据え、刃物を握る右手首の返しにこもる力。

↓若冲の一本足みたいな『象図』には「初公開」のキャプションがついていたが、私はどこかでこの作品を見たような気がする。同美術館に入る前に展示されていたのだろうか。

鈴木其一の『風神雷神図襖』は八面構成で、やたら左右に長い。と思ったら解説に「もともと四面が表裏にくるよう仕立てられていた」のだそうだ。「風神の図」の襖を開けて、裏にまわると「雷神の図」という趣向か。それもなんだか、ウサギ小屋的発想で寂しいかも。「江戸後期」の画家も最近はずいぶん分かるようになって、椿椿山、山本梅逸、浮田一など、それぞれに楽しんだ。谷文晁は地味にいいなあ。

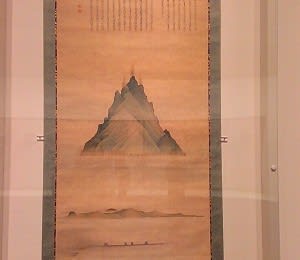

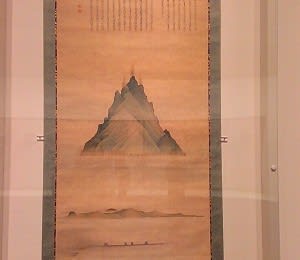

↓作品では、淵上旭江の『海市図』。いつだか板橋区立美術館で見逃した作品じゃなかったかしら。明清の奇想派の山水を思わせるところがある。

以上、楽しかった~。また江戸絵画の出る機会があったら見に来よう。でも、やっぱり詳しい解説付きの所蔵品図録がほしいなあ。

同館は、創価学会の池田大作氏が設立した美術館で、東京都八王子市の創価大学キャンパスに隣接している。これまで何度か、気になる展覧会のニュースを見聞きしたものの、東京23区内で生まれ育った私にとって、八王子は「ほぼ山梨」の認識なので、一度も訪ねたことがなかった。しかし、今回ばかりは「秘蔵の若冲、蕭白、応挙、呉春の名品、初公開!!」と聞いて、駆けつけないわけにはいかない…と思い、中央特快に乗って出かけた。八王子駅北口からは、きちんと20分間隔でバスがあり、思ったより便利。

展示品は、同館所蔵の江戸絵画約70点(展示替あり)。だいたい時代順に、3期に区分して展示する。「江戸前期」には狩野派の『洛中洛外図屏風』。小さな人物がたくさんいて楽しい。祇園祭の山鉾巡行が描かれているが、あまり熱狂の様子はない。二条城や神泉苑のそばで畑を掘り返していたり、雰囲気がのんびりしている。

↓五条大橋付近のガールズバンド。同館は、一部作品を除き、嬉しいことに撮影自由なのだ。

↓対面の『鳳凰図屏風』は、うおーカッコいいな。明代花鳥画ふうの(若冲ふうの)色っぽい鳳凰ではなくて、喧嘩上等みたいな構えの、男性的な鳳凰である。

↓伝・狩野山雪の『雪禽図屏風』は、オシドリ、白サギ、ふくれた雉など。身体全体、あるいは小さな顔の表情がどれも可愛い。全て小禽図ではなく、人物山水図などを織り交ぜて変化をつける。

伊年印の『春秋草花図屏風』は赤、ピンク、緑の控えめな色数。右隻の、細い竹に絡まりながら上に昇っていく蔓草の紅葉、赤いドット柄みたい。『武蔵野図屏風(田家秋景)』は大胆かつ豪勢でいいなー。

ここで、屏風絵と絵巻によるミニ特集「物語絵の世界」。江戸前期・岩佐又兵衛派の『源氏物語図屏風』に、なんとなく違和感を感じたのは、登場人物の男性の「髭」率が高いせいかもしれない。いや国宝『源氏物語絵巻』に描かれた男性たちも、よく見ると髭を生やしているんだけど、目立たないからね。土佐派の『平家物語図屏風』の右隻は「大原御幸」を描いたものだが、建礼門院の庵にあらわれた後白河法皇は、50人以上の従者を連れている。え、「微行」じゃなかったの? 狭い庭に入り込んだ20人以上の従者たちは、きょろきょろとあたりを見回し、落ち着きがない。私が建礼門院なら、出てけ!うるさい!と怒鳴ってしまいそうだ(笑)。

さて「江戸中期」には、いよいよ奇想派の人気画家が登場。蕭白いいなあ。『南泉斬猫図』は、白い子猫の四本足を掴んで、目よりも高く差し上げた南泉和尚の気迫。必死で渾身の威嚇の表情を見せる子猫。それをハッタと睨み据え、刃物を握る右手首の返しにこもる力。

↓若冲の一本足みたいな『象図』には「初公開」のキャプションがついていたが、私はどこかでこの作品を見たような気がする。同美術館に入る前に展示されていたのだろうか。

鈴木其一の『風神雷神図襖』は八面構成で、やたら左右に長い。と思ったら解説に「もともと四面が表裏にくるよう仕立てられていた」のだそうだ。「風神の図」の襖を開けて、裏にまわると「雷神の図」という趣向か。それもなんだか、ウサギ小屋的発想で寂しいかも。「江戸後期」の画家も最近はずいぶん分かるようになって、椿椿山、山本梅逸、浮田一など、それぞれに楽しんだ。谷文晁は地味にいいなあ。

↓作品では、淵上旭江の『海市図』。いつだか板橋区立美術館で見逃した作品じゃなかったかしら。明清の奇想派の山水を思わせるところがある。

以上、楽しかった~。また江戸絵画の出る機会があったら見に来よう。でも、やっぱり詳しい解説付きの所蔵品図録がほしいなあ。