まあコロナで思うように電車旅ができない日は続くが、鉄分の補給だけは怠らないようにしたい。

先日訪れた新潟市の歴史博物館「みなとぴあ」で購入してきた本で、「鉄道と新潟」という本がある。地元の鉄道の歴史が丁寧に記されている。みなとぴあのショップには、何かと私の興味を引く本が多い。

この本は、編者が新潟市。10年ほど前に刊行された「新・新潟歴史双書5『鉄道と新潟』」の新装版で平成26年(2014年)に発行された。さすが痒い所に手が届く「新潟日報事業社」発行。

この本は「鉄道輸送の始まりと普及」、「鉄道網の拡充と戦争」、「復興と鉄道網の整備」、「上越新幹線の開業とJRの発足」の4章立て。やはり、前の方の章ほど興味をそそる。

すでに信越線の一部である「直江津線」県内では鉄道網の始まり。明治19年(1886年)、イギリス製の蒸気機関車が直江津港に陸揚げされ、直江津~関山間の運行が県内初路線ということになる。

新潟に近いところでは、明治30年(1897年)に、沼垂~一ノ木戸(現・東三条)は初めてで、「汽笛一声新橋を~」から25年後のことである。当時は沼垂が新潟の中心駅で、当初は「北越鉄道」という民間会社による敷設だったんですね。

新潟の鉄道事業に関しては、様々な紆余曲折、困難と対立、自然との闘いと難工事、資金の調達不足などハードルが多かった。まあ、全国的もそうだったようだが、特に鉄道敷設や誘致に志高い人が日本全国にいたということには感服させられる。かの渋沢栄一も尽力したそうだ。

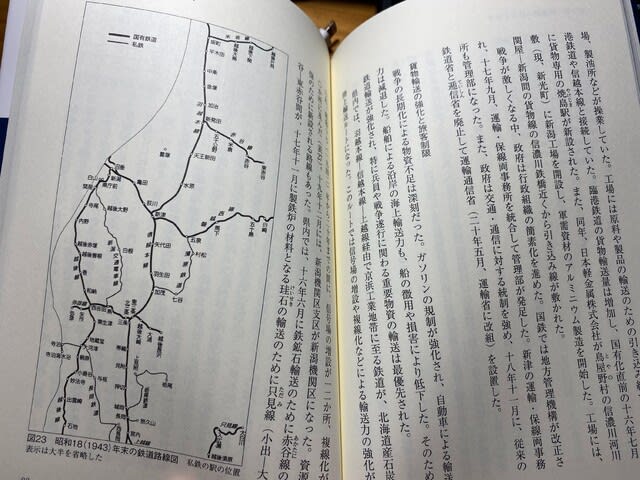

そんなこともあって、新潟だけでなく全国に鉄道網が普及し、戦時中の物資・人員輸送に応え、その後の高度経済成長期においても国のや地域の発展に寄与してきた。全盛期は昭和40年代前半かな?自動車輸送に台頭されるまで。

そんな時代に新幹線網が各地に伸びていき、蒸気機関車は姿を消し、赤字路線は姿を消し、国鉄民営化、そして現代のコロナの影響。なんだか早さを追い求めた結果、置き去りにしてきたものも多いのでは?この本を読んでそんな感じがしている。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます