純揚水式水力発電所でも、世界最大規模になるはずの東京電力神流川発電所。確かに揚水式発電は、電力需給がひっ迫した際には蓄電池としての役割を果たすが、経済的効率から設備利用率が低い上、日本では世界的に見ても貯水量が少ないと多くの課題を抱えている部分もある。大金投じて巨大な設備を導入したけど、縁の下の力持ちの出番は少ないといったとこだろうか?

貯水率?そう、神流川発電所を支えるダム(調整池)を紹介しておかなければならない。前々回触れたとおり、上部ダムは「南相木ダム(写真上)」、下部ダムは「上野ダム(写真下、下にあるのに「うえの」ダム)ということになる。有効貯水量はともに1,267万立方メートル(総貯水量では少しだけ南相木ダムが大きい。)。

南相木ダム、行ってきました!道路は整備されていたし、周辺も公園整備がされているのであるが、とにかく寂しい山の中。堤体下部の「ウズマクヒロバ」という広場にはグッドデザイン賞のモニュメントなどがあるものの誰もいない上に「クマ出没注意」看板が。同広場へのアクセスで利用するトンネルも真っ暗で、入っていいものかどうか怖かったくらい。

この南相木ダム、中央遮水型ロックフィルダム。白い堤体(表面に石灰岩を配置)が目の前に現れた時の感動は忘れられない。これまで見た中でも最も美しいダムと言っていいだろう。堤高136メートル、堤頂長444メートルの巨大ダムであり、日本では一番高所(標高1,532メートル)にあるダムとしても知られている(写真下)。

水利権や漁業権、環境や生態系への影響に配慮して、南相木川の水はそのままダム湖(奥三川湖)を経由することなく、下流に放流される仕組みになっている(増水時にはダム湖に流れこむ仕組み。)。同じ東京電力の玉原(たんばら)発電所(群馬県)と同じ方式が採用された。

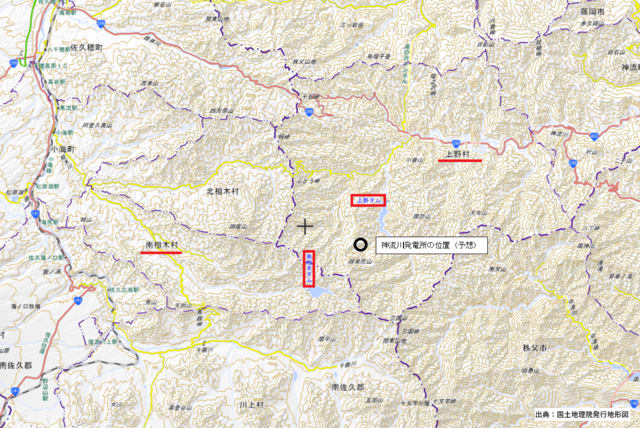

山深い上野村で巨大秘密基地の神流川発電所を見学させてもらい、時間を費やして大きく上信越道を迂回してこれまた山奥の南相木村でも美しいダムを見学させてもらい、二枚のダムカードを手にしたときは何とも充実した訪問になったと余韻を楽しんでいた。(写真下:位置図)

待てよ⁉神流川を遡ってきたはずなのに、南相木川というと千曲川水系?つまりは、信濃川水系ということになるし、神流川は烏川から利根川に合流している。つまりは神流川発電所が持つダム湖は、分水嶺どころか日本の峰をまたにかけて設置されていることになる。

つまり、群馬県上野村の神流川と長野県南相木村の南相木川は、神流川発電所の揚水発電用の管路によってつながっていて、それは利根川と信濃川が結ばれたことになり、以前紹介した猪苗代湖を介して阿武隈川と阿賀野川がそうだったように、太平洋と日本海がここでもつながっているということになる。

二県にまたがってというのは、新豊根発電所(愛知県だが下部貯水池の佐久間ダム・佐久間湖は静岡・愛知の県境、J-POWER)、俣野川発電所(鳥取県・岡山県、中国電力)がある。分水嶺をまたいでというのは、奥多々良発電所(兵庫県・関西電力)の黒川ダム(市川・瀬戸内海)と多々良木ダム(円山川・日本海)などがある。(どの揚水式発電も巨大な発電量を誇っている。)

上野村から南相木村へは、当然ながら峠越えが必要である。ぶどう峠、十石峠など過酷な道を進まなくてはならない(私は、帰り道がてら上信越道・中部横断道を利用したが…)。しかし、地図上、長大で真っ直ぐな一本のトンネルが二つ村を結んでいるのに気づく。「御巣鷹山トンネル(全長2キロ)」で、ダム・発電所の管理用道路だ(写真上:御巣鷹山トンネル南相木村坑口)。我々が見学用にマイクロバスで利用したトンネルとは明らかに別ルートである。

このトンネルこそ超レアな場所であるが、ここを活用したイベントが9月29日(日)に開催される。「上信国境ダムtoダムハイランドラン大会」という山岳ロードレースの売りモノとしてコースに組み込まれているのだ。さすがに20キロ超えの山岳マラソン大会に自分は出場できないが、健脚自慢のランナーの方、まだエントリーは間に合いますよ!(写真下二枚とも:大会事務局のホームページから引用)

世界最大規模の神流川発電所は、二つのダムを結び、二つの村を結び、そして上信国境・群馬県と長野県を結び、太平洋と日本海を結んでいる。ハイランドランのコースにある秘密基地内の御巣鷹山トンネルは、過疎化に悩む自治体を結ぶ架け橋ではなく、「架け穴」になるんでしょうね!(神流川発電所訪問記:終わり)

※初回掲載後、「俣野川発電所」について追記した。なお「分水嶺」という言葉は、河川水系の分かれ目という観点から、太平洋・日本海を隔てる峰ということではないので、揚水式発電のすべてを調査したものではないことから「奥多々良発電所など」との表現に変更した。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます