NHK「課外授業ようこそ先輩」制作グループ 2001年 KTC中央出版

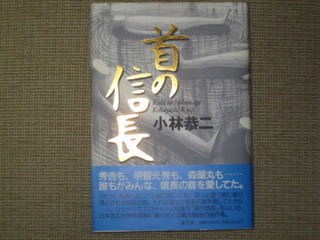

小林恭二関係の俳句の本がもうひとつあったので、追加。

テレビ番組(これは見ていない)で母校の猿楽小学校へ行き、生徒たちに俳句を教えたときの模様を収録したもの。

俳句を教えるといっても、小林恭二の場合は、当然「句会」である。

外へ散歩にいって見てきたもので俳句をつくったり、題を与えて子供たち同士の団体戦をやらせたりして、当然のことながらお互いにいいと思った句に点を入れ合っての勝負。

それにしても、子供との他愛もないやりとりとかぢゃないです、この本。おそらく俳句の教科書としては最高のものなんぢゃないでしょうか、ところどころ鋭く俳句の本質に迫っていると思います。

たとえば、俳句とは、もとは大勢で集まって句をつなげて長い詩を作っていくときの最初の句の五七五だった、だから、いい俳句というのは、これから長い物語が始まる、この先いったいどうなるんだろう、って想像させるものでなければならない。パッと見てそのまんまというより、ちょっと考えさせられるぐらいのほうがいい。

たとえば、選句こそが句会の醍醐味、自分がいいものを作るっていうのと同じくらい、自分が人のいいものを見つけるということは大事。だから選ぶときは「自分のものにしたいんだ」という気持ちで選ぶ。そして選ぶときには番号だけで指したりするんぢゃなくて、句を全部書き写すのが句に対する礼儀ということまで。

あと、俳句に関しては、必ずしも先生の教えることに正解はない、先生のいうとおりにしたら負けることもあるとはっきり言うし、実際に生徒に混じって投句したら票が入らず負けたりしてる。

そのほかにも、授業の前後のインタビューでも、俳句づくりのために大切なことをあげています。

句会のように限られた時間で数多くの俳句をつくることは、発想力の短距離走なものだと言っています。最初のうちは、つまらない発想のつまらない句しか出来ないけど、100もつくると後半では自分でも驚くような発想がでてくるといいます。『猿蓑倶楽部』で猫鮫流俳句の作り方として、いろんな発想といろんな組み合わせを考えて、アタマ朦朧としたところで出すって言ってましたが、これがそのことだと思われます。ちなみに、この本の授業でも、子供たちに投句締切時間を厳守させ、「あせるといいんだよ」とまで言っています。

それから、ただ外を歩くんぢゃなくて、俳句を作ろうと思って歩くと、もののとらえ方が違うということを挙げています。そうするといろいろな発見があるといいますが、授業で校庭に吟行に行く時も“今から言葉を集めに行くんです”と言って出かけていきます。やっぱり俳句とか短歌とかって、言葉で世界を切り取るわざなんですよねー。

小林恭二関係の俳句の本がもうひとつあったので、追加。

テレビ番組(これは見ていない)で母校の猿楽小学校へ行き、生徒たちに俳句を教えたときの模様を収録したもの。

俳句を教えるといっても、小林恭二の場合は、当然「句会」である。

外へ散歩にいって見てきたもので俳句をつくったり、題を与えて子供たち同士の団体戦をやらせたりして、当然のことながらお互いにいいと思った句に点を入れ合っての勝負。

それにしても、子供との他愛もないやりとりとかぢゃないです、この本。おそらく俳句の教科書としては最高のものなんぢゃないでしょうか、ところどころ鋭く俳句の本質に迫っていると思います。

たとえば、俳句とは、もとは大勢で集まって句をつなげて長い詩を作っていくときの最初の句の五七五だった、だから、いい俳句というのは、これから長い物語が始まる、この先いったいどうなるんだろう、って想像させるものでなければならない。パッと見てそのまんまというより、ちょっと考えさせられるぐらいのほうがいい。

たとえば、選句こそが句会の醍醐味、自分がいいものを作るっていうのと同じくらい、自分が人のいいものを見つけるということは大事。だから選ぶときは「自分のものにしたいんだ」という気持ちで選ぶ。そして選ぶときには番号だけで指したりするんぢゃなくて、句を全部書き写すのが句に対する礼儀ということまで。

あと、俳句に関しては、必ずしも先生の教えることに正解はない、先生のいうとおりにしたら負けることもあるとはっきり言うし、実際に生徒に混じって投句したら票が入らず負けたりしてる。

そのほかにも、授業の前後のインタビューでも、俳句づくりのために大切なことをあげています。

句会のように限られた時間で数多くの俳句をつくることは、発想力の短距離走なものだと言っています。最初のうちは、つまらない発想のつまらない句しか出来ないけど、100もつくると後半では自分でも驚くような発想がでてくるといいます。『猿蓑倶楽部』で猫鮫流俳句の作り方として、いろんな発想といろんな組み合わせを考えて、アタマ朦朧としたところで出すって言ってましたが、これがそのことだと思われます。ちなみに、この本の授業でも、子供たちに投句締切時間を厳守させ、「あせるといいんだよ」とまで言っています。

それから、ただ外を歩くんぢゃなくて、俳句を作ろうと思って歩くと、もののとらえ方が違うということを挙げています。そうするといろいろな発見があるといいますが、授業で校庭に吟行に行く時も“今から言葉を集めに行くんです”と言って出かけていきます。やっぱり俳句とか短歌とかって、言葉で世界を切り取るわざなんですよねー。