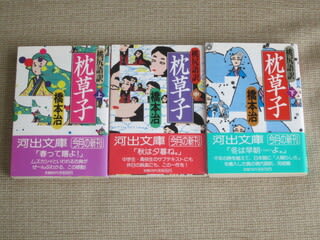

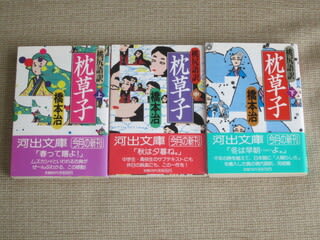

橋本治 一九九八年 河出文庫版(上中下三巻)

これは去年5月の古本まつりで三冊まとめて(手ごろな値段だったんで)買った文庫、読むのはときどきちょっとずつって感じで時間かかってしまった。

前から読んでみたかったんだけどね、単行本は1987年かあ、私が橋本治を読み始めたのはたぶんもう少しあとで、そのころは古典をわざわざ読もうみたいなモチベーションはなかったと思われるが。

なんたって、「春って曙よ!」である、なんかそういわれると、そう訳すのが正解な気がしてくる。

下巻のあとがきで著者は、

>私は、平安時代の女流文学の置かれている位置は、現代の少女マンガと同じものだと思いました。普通の文章は漢文が常識だった時代に、かな文字で書かれた文章は、「くだらない」と思われたでしょう。(略)紫式部が源氏物語の“蛍の巻”で、「物語に熱中する女と、それをバカにする男」ということを、風刺をこめて書いたのは、「男はマンガっていうとバカにするけど、少女マンガってけっこうすごいのよ」という現代女性のせりふと重なるものでしょう。(略)

>(略)はじめのうちは、「そこまで日本語を壊してもいいのだろうか?」と思いながら、おそるおそるやっていたのですが、清少納言の文章は、実際問題として、“現代の女の子言葉そのもの”だったのです。私の方針は、「『枕草子』を現代の女の子の言葉で訳す」から、「『枕草子』は現代の女の子の言葉でしか訳せない」に変わりました。(下巻p.340-341)

と言ってます、だから直訳の逐語訳にしたんだと。

古文読むときって、なんかそこに書かれてないこと補わないと意味わかんない、みたいなことあったと思うんだが、「夏は夜よね。月の頃はモチロン!」って、そうとしか書いてないんだから、そう読んどきゃいいんだってことだ。

原文はろくに知らないんだけど、読んでって、「素敵」が「をかし」だな、「すっごく素敵」ってのは「いとをかし」だなって、わかってくる。「ジーンとくる」は「あはれ」なんだろうなと。

ちなみに、手元にある別の枕草子の目次と試しに比べてみると、

すさまじきもの→ うんざりするもん!

たゆまるゝもの→ かったるくなるもの

にくきもの→ イライラするもの!

心ときめきするもの→ 胸がドキドキするもの

心ゆくもの→ 満ち足りちゃうもの

あてなるもの→ 優雅なもの!

にげなきもの→ 似合わないもん!

おぼつかなきもの→ 不安なまんまのもの

たとしへなきもの→ “くらべっこなし”のもんね

ありがたきもの→ めったにないもん

あぢきなきもの→ ガッカリ来るもん

こゝちよげなるもの→ 得意になってるもん

めでたきもの→ カッコいいもの

なまめかしきもの→ セクシーなもの

ねたきもの→ クッソォ! と思うもの

かたはらいたきもの→ 内心ギックリするもん

あさましきもの→ まいっちゃうもの

てな調子だとわかった。

しかし、

>(略)行列をお進めになってらっしゃるご様子が、メッチャクチャカッコいいの。これをまず拝見して、“感動しまくり大会”よ。(下巻p.188)

くらいになってくると原文が想像できない、なんて書いてあるんだろう古文で「感動しまくり大会」。

さてさて、それで、実際に読み始めるまで知らなかったんだけど、直訳とはいうものの、ところどころ「註」があります、「昔のことで分かりにくいと思うんで、あたくし清少納言がおんみずから註です」って、著者が清少納言になりきって書いてます。

これが、まずは平安時代の膨大な解説になっていて、建物のこととか、衣装のこととか、宮中界隈で勤めてるひとの役職とか、えらい貴族の関係とか、とても参考になります。高校生のときにこれあったら古文の時間にわかりやすく役にたっただろうなとつくづく思う。

邸のつくりがどんなだったか、この語は着てる衣装のどこをさすのか、とかってのは教科書によっては図が載ってたりするかもしれないけど、たとえば着るものの布の色について、

>あなた達は、「――(ナニナニ)色」って言ったら、それはもう決まっちゃった固定的な色だと思うのかもしれないけど、あたし達の時代の色は、動くのよ。動くことによって、着ているものの色もビミョーに動くのよ。それが、あたし達の作った“襲色目”っていう色の正体なのよ。だから、あたし達の時代の色がどんな色かを説明するのは、とってもむずかしいの。(下巻p.215)

みたいな解説は、はじめてお目にかかった。ちがう色の布を重ねることで色を表現するし、そもそも縦糸と横糸との織りかたで一枚の布でも単純な色ぢゃないとか。

そういう当時の事物の解説だけぢゃなく、数々の註は、枕草子っていう文学の解説として最適。

「山は――。小倉山、鹿背山、三笠山。」と、「市は――。辰の市、里の市」といった段のとこに、

>註:ここら辺がホントは、あたしの一番のエスプリの見せどころなんだけどさ、でもこんなもん一々説明してたってバカみたいじゃない。知ってる人間に「分かるゥ?!」って、言って言われてて、それで面白いんだから。どうして小倉山か、どうして小倉山の次で鹿背山か、とかさ、知らない人には関係ないもん。だからやめます。結局さ、あたし達っていうのはほとんどロマンチシズムの世界の中に住んでたのとおんなじなのよ。だってさ、よっぽどのことでもない限り、あたし達が京都の外に出るなんてことはないんだもん。(略)現実がロマンチックだからそこをエスプリで渡ってくのよ。どうしてそれじゃいけないのかあたしには分かんないわね。(上巻p.90-91)

ってあったりするんだけど、そうかあ、たとえ実際に見たことなくても「山は、海は、滝は、橋は」とか言い切っちゃって、わかるひとにだけウケればそれでよし、ってことだったのね、きっと、と妙に納得する。

でも、どうでもいいけど、船の旅について、

>註:あたし達の時代に、“舟に乗る経験をした女”なんて、そうそういないのよ。それは、旅行をするということで、都の人はそんなに遠くまで行かないもの。あたし達女房の多くは受領階級の女だからさ、(略)アチコチ旅行していろんなことを実際に見たり聞いたりしてたっていうことが、文学やる上での蓄積になってたのよ。(下巻p.263)

なんて言ってるとこもあるんで、いろいろ実際に見た経験はあるのかもしれないが。

あと、仕えてた中宮定子が道長のせいで不遇な扱いになってったことを延々解説したあとで、

>あたしはさ、宮がお可哀相だから、もう、そういういやなことは絶対に書かないの。書くんだったらいいことだけ書きたいの。そうじゃなかったら宮がホントにお可哀相だもん。あたしの口調が脳天気だからって「なんにも心配なんかなかったんだろう」なんてつまんないこと考えないでね。あたしは黙ってるけどホントは、もう、ホントにホントに大変だったんですからね。いい? 皆の者、そこら辺ココロして読むように。(上巻p.56)

って書いてるのは、もしかしたら枕草子の成り立ちみたいなものについて、すごく的確なこと言ってんぢゃないかという気がする。

それはそうと、学校の古文の時間がつまんないのは、つまんないとこばっか教材にしてるからぢゃねえのってのは、いつも思うことで。

>“情事の場面(シーン)”てことになると、夏が絶対素敵だわ。

>メチャクチャ短い夜が明けちゃったんだけど、結局眠んないまんまなのね。(上巻p.242)

とかってあたりを読ませれば、きっと退屈しないと思うんだよね、高校生のアタマん中なんてそんなことばっかりなんだから。

歌にしたってさ、実方の中将の詠んだ「あしひきの山井の水は氷れるを いかなるひもの解くるなるらむ」みたいの採りあげて、下の句は「どういう氷(ひ)も溶けるんだろう」と言いつつも、裏の意味では「どういう紐も解けるんだろう」って、「袴の紐を解こうか」みたいに口説いてる二重の意味をもたせてんだけど、

>外交辞令を真に受けて「あたし、OKです」って言ったら、ただのバカでしょ? (略)和歌なんて詠みかけられたらさ、「私、あなたの言う意味はよっく分かりました。でもね、だからなんだっていうのかしらァ、よく分からないわァ 」ってことを、キチンと言えなくちゃいけないのよ。それが女の教養っていうもんなのね。(中巻p.31)

」ってことを、キチンと言えなくちゃいけないのよ。それが女の教養っていうもんなのね。(中巻p.31)

みたいに説明してくれてっと、なんだかよくわかんないやりとりぢゃなくて、しょうもない面白いこと言ってんだなあって、急に理解が深まるぢゃない、そういうこと教えてくれればよかったのに、古文の授業って。

あと、どうでもいいけど、本筋とはあまり関係ないかもしれないが、

>あたし達の時代の言葉で“月が明るい”は、“月が明(あ)かい”なのよ。別に赤くなくても“あかい”なの。それで、月のあかい夜にさ、「恋しさは同じ心にあらずとも 今宵の月を君見ざらめや」っていう和歌を女のところに送った男がいたのよ。月があんまりきれいだったからさ、「僕のことをあんまり好きじゃなくてもいいけど、でも今晩のきれいな月は見るでしょ? だとしたら、僕とあなたは、今晩おんなじことをするんですね。嬉しいな」って、そういう歌よ。(略)だから、その「恋しさは――」の歌は有名になったのよ。(下巻p.240-241)

って話を読んでたら、明治のころ、「I love you」を「月がきれいですね」って訳したって話の元ネタはこれなのか、みたいに刺激されるようなとこもあった。

これは去年5月の古本まつりで三冊まとめて(手ごろな値段だったんで)買った文庫、読むのはときどきちょっとずつって感じで時間かかってしまった。

前から読んでみたかったんだけどね、単行本は1987年かあ、私が橋本治を読み始めたのはたぶんもう少しあとで、そのころは古典をわざわざ読もうみたいなモチベーションはなかったと思われるが。

なんたって、「春って曙よ!」である、なんかそういわれると、そう訳すのが正解な気がしてくる。

下巻のあとがきで著者は、

>私は、平安時代の女流文学の置かれている位置は、現代の少女マンガと同じものだと思いました。普通の文章は漢文が常識だった時代に、かな文字で書かれた文章は、「くだらない」と思われたでしょう。(略)紫式部が源氏物語の“蛍の巻”で、「物語に熱中する女と、それをバカにする男」ということを、風刺をこめて書いたのは、「男はマンガっていうとバカにするけど、少女マンガってけっこうすごいのよ」という現代女性のせりふと重なるものでしょう。(略)

>(略)はじめのうちは、「そこまで日本語を壊してもいいのだろうか?」と思いながら、おそるおそるやっていたのですが、清少納言の文章は、実際問題として、“現代の女の子言葉そのもの”だったのです。私の方針は、「『枕草子』を現代の女の子の言葉で訳す」から、「『枕草子』は現代の女の子の言葉でしか訳せない」に変わりました。(下巻p.340-341)

と言ってます、だから直訳の逐語訳にしたんだと。

古文読むときって、なんかそこに書かれてないこと補わないと意味わかんない、みたいなことあったと思うんだが、「夏は夜よね。月の頃はモチロン!」って、そうとしか書いてないんだから、そう読んどきゃいいんだってことだ。

原文はろくに知らないんだけど、読んでって、「素敵」が「をかし」だな、「すっごく素敵」ってのは「いとをかし」だなって、わかってくる。「ジーンとくる」は「あはれ」なんだろうなと。

ちなみに、手元にある別の枕草子の目次と試しに比べてみると、

すさまじきもの→ うんざりするもん!

たゆまるゝもの→ かったるくなるもの

にくきもの→ イライラするもの!

心ときめきするもの→ 胸がドキドキするもの

心ゆくもの→ 満ち足りちゃうもの

あてなるもの→ 優雅なもの!

にげなきもの→ 似合わないもん!

おぼつかなきもの→ 不安なまんまのもの

たとしへなきもの→ “くらべっこなし”のもんね

ありがたきもの→ めったにないもん

あぢきなきもの→ ガッカリ来るもん

こゝちよげなるもの→ 得意になってるもん

めでたきもの→ カッコいいもの

なまめかしきもの→ セクシーなもの

ねたきもの→ クッソォ! と思うもの

かたはらいたきもの→ 内心ギックリするもん

あさましきもの→ まいっちゃうもの

てな調子だとわかった。

しかし、

>(略)行列をお進めになってらっしゃるご様子が、メッチャクチャカッコいいの。これをまず拝見して、“感動しまくり大会”よ。(下巻p.188)

くらいになってくると原文が想像できない、なんて書いてあるんだろう古文で「感動しまくり大会」。

さてさて、それで、実際に読み始めるまで知らなかったんだけど、直訳とはいうものの、ところどころ「註」があります、「昔のことで分かりにくいと思うんで、あたくし清少納言がおんみずから註です」って、著者が清少納言になりきって書いてます。

これが、まずは平安時代の膨大な解説になっていて、建物のこととか、衣装のこととか、宮中界隈で勤めてるひとの役職とか、えらい貴族の関係とか、とても参考になります。高校生のときにこれあったら古文の時間にわかりやすく役にたっただろうなとつくづく思う。

邸のつくりがどんなだったか、この語は着てる衣装のどこをさすのか、とかってのは教科書によっては図が載ってたりするかもしれないけど、たとえば着るものの布の色について、

>あなた達は、「――(ナニナニ)色」って言ったら、それはもう決まっちゃった固定的な色だと思うのかもしれないけど、あたし達の時代の色は、動くのよ。動くことによって、着ているものの色もビミョーに動くのよ。それが、あたし達の作った“襲色目”っていう色の正体なのよ。だから、あたし達の時代の色がどんな色かを説明するのは、とってもむずかしいの。(下巻p.215)

みたいな解説は、はじめてお目にかかった。ちがう色の布を重ねることで色を表現するし、そもそも縦糸と横糸との織りかたで一枚の布でも単純な色ぢゃないとか。

そういう当時の事物の解説だけぢゃなく、数々の註は、枕草子っていう文学の解説として最適。

「山は――。小倉山、鹿背山、三笠山。」と、「市は――。辰の市、里の市」といった段のとこに、

>註:ここら辺がホントは、あたしの一番のエスプリの見せどころなんだけどさ、でもこんなもん一々説明してたってバカみたいじゃない。知ってる人間に「分かるゥ?!」って、言って言われてて、それで面白いんだから。どうして小倉山か、どうして小倉山の次で鹿背山か、とかさ、知らない人には関係ないもん。だからやめます。結局さ、あたし達っていうのはほとんどロマンチシズムの世界の中に住んでたのとおんなじなのよ。だってさ、よっぽどのことでもない限り、あたし達が京都の外に出るなんてことはないんだもん。(略)現実がロマンチックだからそこをエスプリで渡ってくのよ。どうしてそれじゃいけないのかあたしには分かんないわね。(上巻p.90-91)

ってあったりするんだけど、そうかあ、たとえ実際に見たことなくても「山は、海は、滝は、橋は」とか言い切っちゃって、わかるひとにだけウケればそれでよし、ってことだったのね、きっと、と妙に納得する。

でも、どうでもいいけど、船の旅について、

>註:あたし達の時代に、“舟に乗る経験をした女”なんて、そうそういないのよ。それは、旅行をするということで、都の人はそんなに遠くまで行かないもの。あたし達女房の多くは受領階級の女だからさ、(略)アチコチ旅行していろんなことを実際に見たり聞いたりしてたっていうことが、文学やる上での蓄積になってたのよ。(下巻p.263)

なんて言ってるとこもあるんで、いろいろ実際に見た経験はあるのかもしれないが。

あと、仕えてた中宮定子が道長のせいで不遇な扱いになってったことを延々解説したあとで、

>あたしはさ、宮がお可哀相だから、もう、そういういやなことは絶対に書かないの。書くんだったらいいことだけ書きたいの。そうじゃなかったら宮がホントにお可哀相だもん。あたしの口調が脳天気だからって「なんにも心配なんかなかったんだろう」なんてつまんないこと考えないでね。あたしは黙ってるけどホントは、もう、ホントにホントに大変だったんですからね。いい? 皆の者、そこら辺ココロして読むように。(上巻p.56)

って書いてるのは、もしかしたら枕草子の成り立ちみたいなものについて、すごく的確なこと言ってんぢゃないかという気がする。

それはそうと、学校の古文の時間がつまんないのは、つまんないとこばっか教材にしてるからぢゃねえのってのは、いつも思うことで。

>“情事の場面(シーン)”てことになると、夏が絶対素敵だわ。

>メチャクチャ短い夜が明けちゃったんだけど、結局眠んないまんまなのね。(上巻p.242)

とかってあたりを読ませれば、きっと退屈しないと思うんだよね、高校生のアタマん中なんてそんなことばっかりなんだから。

歌にしたってさ、実方の中将の詠んだ「あしひきの山井の水は氷れるを いかなるひもの解くるなるらむ」みたいの採りあげて、下の句は「どういう氷(ひ)も溶けるんだろう」と言いつつも、裏の意味では「どういう紐も解けるんだろう」って、「袴の紐を解こうか」みたいに口説いてる二重の意味をもたせてんだけど、

>外交辞令を真に受けて「あたし、OKです」って言ったら、ただのバカでしょ? (略)和歌なんて詠みかけられたらさ、「私、あなたの言う意味はよっく分かりました。でもね、だからなんだっていうのかしらァ、よく分からないわァ

」ってことを、キチンと言えなくちゃいけないのよ。それが女の教養っていうもんなのね。(中巻p.31)

」ってことを、キチンと言えなくちゃいけないのよ。それが女の教養っていうもんなのね。(中巻p.31)みたいに説明してくれてっと、なんだかよくわかんないやりとりぢゃなくて、しょうもない面白いこと言ってんだなあって、急に理解が深まるぢゃない、そういうこと教えてくれればよかったのに、古文の授業って。

あと、どうでもいいけど、本筋とはあまり関係ないかもしれないが、

>あたし達の時代の言葉で“月が明るい”は、“月が明(あ)かい”なのよ。別に赤くなくても“あかい”なの。それで、月のあかい夜にさ、「恋しさは同じ心にあらずとも 今宵の月を君見ざらめや」っていう和歌を女のところに送った男がいたのよ。月があんまりきれいだったからさ、「僕のことをあんまり好きじゃなくてもいいけど、でも今晩のきれいな月は見るでしょ? だとしたら、僕とあなたは、今晩おんなじことをするんですね。嬉しいな」って、そういう歌よ。(略)だから、その「恋しさは――」の歌は有名になったのよ。(下巻p.240-241)

って話を読んでたら、明治のころ、「I love you」を「月がきれいですね」って訳したって話の元ネタはこれなのか、みたいに刺激されるようなとこもあった。