H.G.ウェルズ/石川年訳 昭和四十一年 角川文庫版

先週だったかな、古本屋の均一棚で見つけて、そういやぁ俺ってこれ読んだことなかったななんて思ってしまい、買ってみて、すぐ読んでみた。

ウエルズって、「透明人間」とか「宇宙戦争」とか子どもんときにいわゆる児童向け版で読んだっきりなんだよね。

タイムマシンの映画は2つとも見たな、大昔のと、わりと近年のやつと、そんときに、こんな話だっけ、いやそういえば俺原作読んでねえや、って気になってたりしたもんで。

タイム・トラヴェラーって呼ばれる科学者が、時間旅行をするマシンを発明して、未来に行って帰ってきたばかりだって、そこでの経験を客人たちに語るというおはなし。

行ってきた未来ってのが、ちっとやそっとの先ぢゃなくて、西暦802,701年ってのがぶっ飛んでる。

未来人は二種類になってて、最初みたのが美しい小人たち「エロイ」で、基本なんもしてないというか、しなきゃならないこと何もない世の中なので、知能とか退化してしまった模様。

これについては、

>僕らが見のがしがちな自然の法則のひとつは、人間の多面的な知的能力は、生活上の変化、危険、困難によってみがかれるものだということだ。環境と完全に調和した動物は、完全に機械と同じだ。習慣と本能が役に立たなくなったとき、はじめて、自然が知能を動員するのだ。変化も、変化の必要もないところでは、知能も生まれない。さまざまな困難や危険に立ち向かわなければならない動物だけが、知能を与えられるのだ。(p.104-105)

って書いてあるのが、まあ著者の意見になるんぢゃないかと。

だから科学を発達させたせいかどうか、とにかくあらゆる苦しいこと危ないことを克服しちゃったあとの世代は、ひ弱に退廃しちゃった生物になったと。

で、このエロイたちが暗闇を恐れるんだけど、それがどうしてかっていうと、もうひとつの人類が地下に住んでいて、白っぽい猿みたいな生物「モーロック」がいるからで、モーロックは光を嫌うんだけど、暗いところでは地上人たちに襲いかかってくる危険がある。

おそらくはモーロックは地上人のために地下で労働をさせられてた人々の末裔で、地上人みたいに知能が退化しきらなかったんだけど、地上からの食糧供給がうまく行きわたらなくなった結果、獰猛になっちゃったんぢゃないかというのが主人公の見立て。

ということで、主人公は80万年後の世界に行って、乗ってきたタイム・マシンをどっかに隠されてしまい、帰れないかもって危機になり大変な目にあうんだが、無事マシンをとりかえして帰ってきたっていうんだが、聴衆には信じられない。

証拠はポケットに入っていた、変わった花、植物学上どんな分類になるのか誰もわからない、不思議な白い花だけってのがいい。

この文庫は「他六篇」となっていて、ほかの収録作は以下のとおり。

「盗まれた細菌」

「深海潜航」

「新神経促進剤」

「みにくい原始人」

「奇跡を起こせた男」

「くぐり戸」

ドヴォルザーク 交響曲第9番 1893年初演だそうで

持ってるCDは、サー・ゲオルグ・ショルティ指揮 シカゴ交響楽団 1983年1月録音らしい 1992年ポリドール発売版

ふぅ、CD探すのに軽く家探ししてしまった、その結果として、奥まったところぢゃなくて、わりと手の届きやすいはずなんだけど、盲点というのか目に入らない場所にシレッとあったのを、やっとみつけることができた。

いや、なにがどうしたというわけでもないけど、なんかクラシック聴きたくなるときがあるのよ、鑑賞とかそんなおおげさな感じぢゃなく、BGMとしてなんか音が欲しいけどごちゃごちゃした歌詞・言葉を聴きたくないってときにね。

このCDをいつどういうわけで買ったかなんてことは忘れてんだけど、「新世界より」のレコードは私が子どもんときに家にあったはずだから、やっぱ、あー、昔聴いてたアレが聴きてえー、って衝動でサクッと買いに走ったんぢゃないかと。

この盤を選んだ理由なんか多分ないでしょう、誰の指揮だろうがどこの楽団の演奏だろうと私には細かいことはわかんないしね。

でも、あー、ひさしぶりに聴いたけど、いいなー、この曲。

第1楽章もいいんだけど、やっぱ第4楽章にたどりつくと、おー、これこれ、この盛り上がりを待ってたんだよー、って感じにつつまれちゃう。

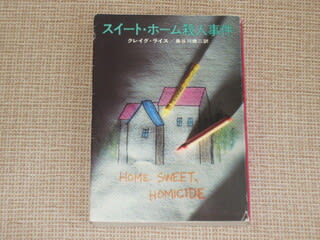

クレイグ・ライス/長谷川修二訳 昭和五十一年 ハヤカワ・ミステリ文庫版

たしか去年9月の古本まつりで買った文庫、最近やっと読んだ。

原題「HOME SWEET HOMICIDE」は1944年の作品。

これまで私はクレイグ・ライスは3冊かな、読んでみたの、発端は丸谷才一さんが『快楽としてのミステリー』のなかでホメてたのがあったからだ。

いわく、

>女のミステリ作家たちのなかでわたしが不思議に気に入つてゐのるはクレイグ・ライスである。さほど有名ではなく、あまり格が高くないのに、忘れがたい。心にちらつく。(『快楽としてのミステリー』p.148)

ということで、本書については、

>たとへば『スイート・ホーム殺人事件』といふ一九四四年の作品がある。これはミステリ作家である母親の三人の子供たち、女の子が二人と男の子一人が(父親は早く亡くなつた)、母親が有名になれば本もよく売れるやうになると考へて、隣家の殺人事件を母親に解決させようと考へて探偵をするといふ話と、母親を若い美貌の刑事と結婚させようとする話との組合せ。どちらの要素もよく書けてゐるし、殊に子供たち三人が探偵をするといふ趣向は(略)このユーモア探偵小説にいかにもふさはしい。それにこの女流作家の生活の描写(三つの筆名を使ひ分ける。執筆に夢中になると地震のときも気がつかない。何週間もかけて一作を書き、書きあげると美容院へゆく。その他)は、クレイグ・ライスその人の日常を想像させて楽しい(略)(同)p.148-149)

と紹介されてたんで、どっかで読んでみなくてはと気になっていた。

でも、実際読んでみたところ、私にはあまり好みの小説ぢゃあなかったなって感じした、上述のとおり子供たちが探偵なんだが、なんかナマイキそうでヤだっつーか。

十四歳の長女と十二歳の次女と十歳の男の子なんだが、男の子がやたら騒がしいのと次女が芝居がかったまねするのがイラつかされる。

事件は隣家の夫人が何者かに銃で撃たれたってものなんだが、第一容疑者になりかねない被害者の夫は行方不明。

誰がやったのか動機はなんなのか、ところが調べてくうちに、被害者の女性ってのは、実はいろんなひとを恐喝してたんぢゃないかって疑いが出てくる。

そのうち事件現場の家には、まだ警察の捜査がやってるっていうのに、いろんな人が入り込もうとしてトラブルになったりする、みんな何かを探し出したいのか。

傑作なのは三人の探偵のうちの次女が、現場捜査にあたってる巡査部長と話してるときに架空の人名を出して、被害者ともめている会話を聞いたとかウソつくんだけど、あとでその名前の人物が出てきて、ウソついた当人がいちばん驚くって展開。

それはそうと子供たち探偵も現場に忍び込んで独自に手がかりを集めようと、外でさわぎを起こす陽動作戦で警官たちをひきはなし、隣人宅に勝手におじゃましたりする。

そこでの次女と長女の会話、

>エープリルが鼻先で笑いました。「警官なんて男じゃないの」あざけるようにいいます。「女の隠す場所なんて見当がつくはずないわ。ようく考えてごらんなさい。母さんならどこに隠すでしょう。お誕生日の贈物とか、校長さんから来た通知とか、あたしたちが読んで悪いと思うような本なんかを」

>「そうね」ダイナは考えながらいいました。「お風呂場の洗濯物袋の底か、帽子箱か、寝台の敷布団の下か、化粧箪笥の鏡の裏か、食堂の絨氈の下か、お祖父さんの肖像の裏か、古い夜会服を入れた箱の中か、二階の書棚の古い百科事典の後ろね。それから、階段の上の壁かけの下のこともあるわ」

>「わかるでしょう?」エープリルはけしかけるようにいいました。「警官がそんなところを探すと思う?」(p.136)

ほら、やっぱ、こういう子供たち(特に女の子)の話っぷりが好きになれないんだ、私は。