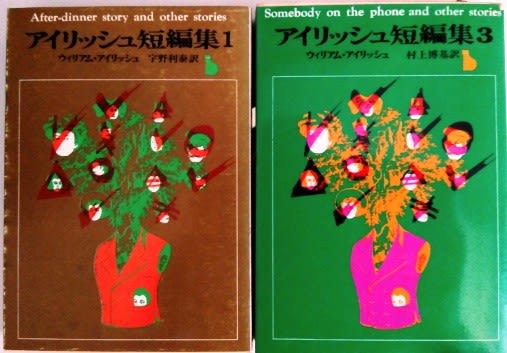

ウィリアム・アイリッシュ「さらばニューヨーク」(晶文社)を読んでから、この本に収録された短編は、その昔に読んだ「アイリッシュ短編集」に収録された短編と重複しているのではないかと疑念が生じ、持っている「アイリッシュ短編集・1」(宇野利泰訳、創元推理文庫、1972年)と、「同・3」(村上博基訳、同文庫、1973年)を開いてみた。

「アイリッシュ短編集・1」、「同・3」の収録作品には、「さらばニューヨーク」に収録された短編との重複は1つもなかった。

「アイリッシュ短編集・1」は、 “After-dinner Story -- and Other Stories” という短編集の邦訳で(アメリカでそういう書名の短編集が出ていたのかは分からないが、創元推理文庫版の表紙と扉にはそう書いてある)、巻末に厚木淳による詳しい解説がついている。

厚木によれば、1940年代の推理小説は、アイリッシュ=サスペンス派、チャンドラー=ハードボイルド派、アンブラー=エスピオナージュ派が鼎立した時代だったという。アイリッシュは純粋な推理小説ではなく、ホレーショ・ウォルポールらゴシック・ロマンの影響を受けた作家であるという評論家があったらしいが、これに対して厚木は、たしかにその傾向はあるがアイリッシュはゴシックロマンの手法を現代推理小説に導入した作家であると反論している。

さらに、長編、短編ともに成功した作家として、フレデリック・ブラウンとアイリッシュをあげ、ウィットとユーモアではブラウンがまさり、サスペンスではアイリッシュがまさると評している。残念ながら、ぼくは、アンブラーとブラウンは1つも読んだことがない。

※ 息子が学生時代の英文学史の講義で、ウォルポール「オルトラン城」についての報告を割り当てられ、文献探しを手伝ったことがあった。当時はウォルポールの何たるかを知らなかったので、なんでこんなマイナーな作家を割り当てられたのかと訝しく不満に思ったのだが、歴史に残る大作家だったのだ。しかもわが愛したアイリッシュに影響を与えた作家だったとは。

「短編集・1」の目次には各短編に対するぼくの採点が記してあった(教師根性?)。

「晩餐会後の物語」78点、「遺贈」65点、「階下で待ってて」60点、「金髪ごろし」68点、「射的の名手」採点なし(読んでないか?)、「三文作家」97点、丸印つき、「盛装した死体」70点、「ヨシワラ殺人事件」採点なし。

けっこう厳しい採点だが、おそらく「黒いカーテン」「幻の女」「黒衣の花嫁」などの長編で好きになったアイリッシュに対する期待値が高かったのだろう。なお、厚木の解説には、収録作品の原題は載っているが初出の年度が書いていないので、アイリッシュの成長過程を知ることはできない。

最終ページに「1976・8・24(火)夕刻、軽井沢旧道 三芳屋にて購入。1976・8・29(日)平年より5℃低い」と書き込みがあった。24日に買って、29日に読み終えたのだろう。

「アイリッシュ短編集・3」は “Somebody on the Phone -- and Other Stories” というのの邦訳のようで、「裏窓」(“It Had to Be Murder” 後に “Rear Window” と改題、1942年初出)ほか、9編が収録されている。

こちらには、各短編の採点は書いてないが、表紙と扉頁の間に映画の新聞広告が挟んであった(上の写真。日付けは不明だが、映画の公開日からして1984年1月下旬ころだろう)。「1983年10月ロス、ニューヨークで巻き起こったヒッチコック・ブームはロンドンをも巻き込み、いよいよ日本に上陸する」という惹句がついているが、そんなブームがあったのか!

ヒチコックのサスペンス映画3本の連続上演の予告だが(映画館の名前も懐かしい)、「裏窓」がアイリッシュ原作作品の映画化なので挟んだのだろう。3作ともジェームス・ステュアートが主演で、共演女優は「裏窓」がグレース・ケリー、「知りすぎていた男」がドリス・デイ、「めまい」がキム・ノヴァクである。そう言えば、「さらばニューヨーク」に収録された短編のどれかにドリス・デイの名前が出ていたと思う。

「短編集・3」には解説はないが、巻末に、各編の原題名(改題名)、初出誌名、初出年度が載っている。「裏窓」だけが1942年の発表で、それ以外はすべて1935~39年の作品である。

なお、「アイリッシュ短編集・2」は持っていない。

※ 創元推理文庫からは「アイリッシュ短編集」が全部で6巻刊行されたらしい。後の方の巻には「さらばニューヨーク」なども収録されているから、稲葉明雄訳「さらばニューヨーク」(晶文社)収録作品との重複もあるのだろう。

2024年5月30日 記