今日はふたりで明治神宮御苑の花菖蒲を観にゆく予定だった。しかし、朝から雨だし、午後も時折強い雨もという予報だったので、止めることにした。ところが、予想は大外れ、雨が上がると、そのあと、ずっと晴れていて、梅雨に入ったばかりで、こう言うのも気がひけるけど、”梅雨の晴れ間”の一日だった。

で、今日は午後から逗子の図書館で遊んで(念のため傘をもって)、帰りみち、4時頃、北鎌倉で降りて円覚寺に寄った。紫陽花もけっこうあるし、緑もいっぱい、それに、この時間になると、境内は閑散としていて、とてもいい気分で、1時間ほどすごすことができた。

堂々たる山門。漱石の”門”もこれである。関係ないけど、小町通りに”門”という喫茶店もある。これも関係ないけど、ぼくは駅前のルノアールをよく利用する。これもさらに、関係ないけどルノアールの描く裸婦はどうしてみんなデブなのだろうか(爆)。

円覚寺にも紫陽花があちらこちらに咲いていて、結構楽しませてくれる。

黄梅院前の白い紫陽花も、清々しかった。

庭園の苔の緑も、清々しかった。

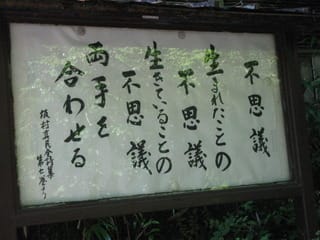

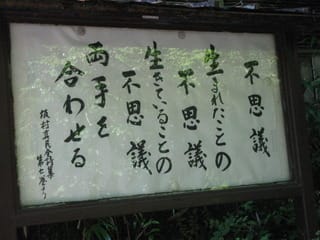

黄梅院門前のお言葉も、清々しかった。

降りてくる途中、岩陰に岩たばこの花をみつけた。いくつか、水上に浮かぶ花をみつけた。諸行無常のひびきがきこえた。

青葉繁れる木々もあった。

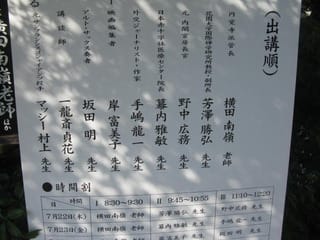

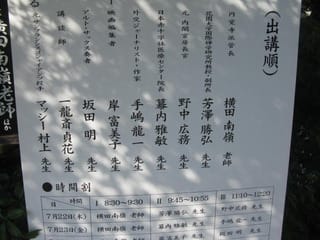

山門を出て、ふとふりむくと、今年の円覚寺夏季講座の案内板があった。毎年、受講しているが、今年は旅行の計画があり行けない。去年は小泉純一郎さんも話されたが、その日、急遽、衆議院の解散があり、国会議員として最後の講演となった。講演を短縮してあわてて国会に向かったが、交通渋滞で、最後の国会に出席出来なかったとか。今年は野中広務さんの話が面白そうだ。”加藤の乱”とか”毒まんじゅう”とか”ひれ伏してでも”とか”官房機密費”とか、面白い話が出るかもしれない。でも、お寺の講話にはふさわしくないかな。

足立大進管長さんも、いつも、ユーモアある、心に残る、いいお話しをしてくださった。今年から新しい方に変わった。筑波大出身の40代の若い管長さんだそうだ。ご講話を伺ってみたかったが、残念だ。来年はぜひ、都合を合わせよう。

で、今日は午後から逗子の図書館で遊んで(念のため傘をもって)、帰りみち、4時頃、北鎌倉で降りて円覚寺に寄った。紫陽花もけっこうあるし、緑もいっぱい、それに、この時間になると、境内は閑散としていて、とてもいい気分で、1時間ほどすごすことができた。

堂々たる山門。漱石の”門”もこれである。関係ないけど、小町通りに”門”という喫茶店もある。これも関係ないけど、ぼくは駅前のルノアールをよく利用する。これもさらに、関係ないけどルノアールの描く裸婦はどうしてみんなデブなのだろうか(爆)。

円覚寺にも紫陽花があちらこちらに咲いていて、結構楽しませてくれる。

黄梅院前の白い紫陽花も、清々しかった。

庭園の苔の緑も、清々しかった。

黄梅院門前のお言葉も、清々しかった。

降りてくる途中、岩陰に岩たばこの花をみつけた。いくつか、水上に浮かぶ花をみつけた。諸行無常のひびきがきこえた。

青葉繁れる木々もあった。

山門を出て、ふとふりむくと、今年の円覚寺夏季講座の案内板があった。毎年、受講しているが、今年は旅行の計画があり行けない。去年は小泉純一郎さんも話されたが、その日、急遽、衆議院の解散があり、国会議員として最後の講演となった。講演を短縮してあわてて国会に向かったが、交通渋滞で、最後の国会に出席出来なかったとか。今年は野中広務さんの話が面白そうだ。”加藤の乱”とか”毒まんじゅう”とか”ひれ伏してでも”とか”官房機密費”とか、面白い話が出るかもしれない。でも、お寺の講話にはふさわしくないかな。

足立大進管長さんも、いつも、ユーモアある、心に残る、いいお話しをしてくださった。今年から新しい方に変わった。筑波大出身の40代の若い管長さんだそうだ。ご講話を伺ってみたかったが、残念だ。来年はぜひ、都合を合わせよう。