南青山の根津美術館で開催中の”能面の心・装束の華/ 物語をうつす姿”を観て来た。お能には全く詳しくないが、先日、たまたま入った、横浜のシルク博物館で能装束の華やかさに魅せられ、みてみようかなと来た。ここでは、装束だけではなく、能の演目に合わせた、面と装束が合わせて展示されている。加えて、ぼくのような素人に分かりやすいように、演目のあらすじのパネルまで添えられていたのはうれしかった。

お能の演目は、源氏物語、平家物語、伊勢物語の一場面から抽出されているから、ぼくでもわかるところもあり、装束、面そして物語と組み合わせることにより、ただ、装束のうつくしさ、面の表情の面白さだけではなく、コンビネーションとして楽しみながらみることができた。

よくお祝いの席で謡われる”高砂”がはじめに出てくる。うちのワイフの故郷の(笑)、阿蘇神社の神主が兵庫の高砂の浦で、松の木の下を掃き清めている老夫婦に出逢う。そして彼らが、高砂の松と住吉の松は根が繋がっていて、相生(あいおい)の松と呼ばれ、夫婦相生を寿ぐとの話しを聞く。そして自分たちは高秒と住吉の松の精であるという。神主が住吉に着くと、そこには月光のもと、住吉明神が現れ、万代の御代と国土安穏を祝う舞をする。ざっと、こうゆう物語だということを知った。”ぬしや百迄 わしや九十九迄 ともに 白髪の生える迄”(わしは66.6歳で結構です、これは体重の目標だっけ(汗))

”敦盛”では、十六歳の平敦盛を討った熊谷直実が、僧・蓮生となり、一の谷を訪れ、敦盛を弔う。そこに敦盛の霊が現れ、平家一門の栄枯盛衰を物語り、舞を舞う。敦盛の霊は、菩提を弔ってくれた蓮生に恨みを捨てて消え去る。敦盛の衣装は枝垂れ桜とタンポポ、菫の文様で鮮やかだった。面は若々しかった。

”葵の上”では、葵上は、物の怪にとりつかれ、病に伏す。物の怪の正体は、嫉妬に身をやく源氏の愛人、六条御息所(みやすどころ)の怨霊だった。お題にもなっている葵の上は登場せず、一枚の小袖を舞台に寝かすことで表現しているそうだ。

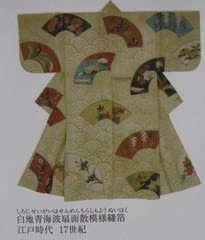

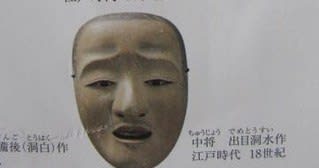

こうゆうふうに、演目ごと、物語要約をつけ、主として江戸時代に制作された、男女、鬼、妖精等の能面と、それぞれの面に適した装束が30点ほど展示されている。お能の”幽玄な美の世界”を垣間見ることができる、楽しい展覧会だった。サントリー美術館でも、国立能楽堂コレクション展”能の雅(エレガンス)狂言の妙(エスプリ)”展をやっているようなので、そのうち、出掛けてみよう。

。。。

紅薄縹段鉄線花唐草模様唐織(江戸時代18世紀)