おはようございます。

平塚市博物館で”知られざる平塚のロケット開発展”が開催されている。近くの平塚市総合公園の紅葉狩りを兼ねて、見学に行ってきた。

今、メタセコイヤの並木や日本庭園のもみじが真っ盛りな総合公園は、その前身はつくばに移転した果樹試験場であり、そのまた前は海軍火薬廠であった。ここで開発されていた火薬が、戦後のロケット開発を支えていたということをここで知った。

戦時の昭和19年に有人ロケット特攻機”桜花”の開発が始まると、平塚の火薬廠ではロケット推進薬の成形技術の開発が行われた。その時の研究資料やロケット弾の設計図がずらりと展示されている。

これらの研究施設は昭和20年7月の平塚大空襲により壊滅的な被害を受け、終戦を迎える。しかし、その技術は、戦後のロケット開発に脈々と受け継がれてゆく。

糸川英夫博士の登場。

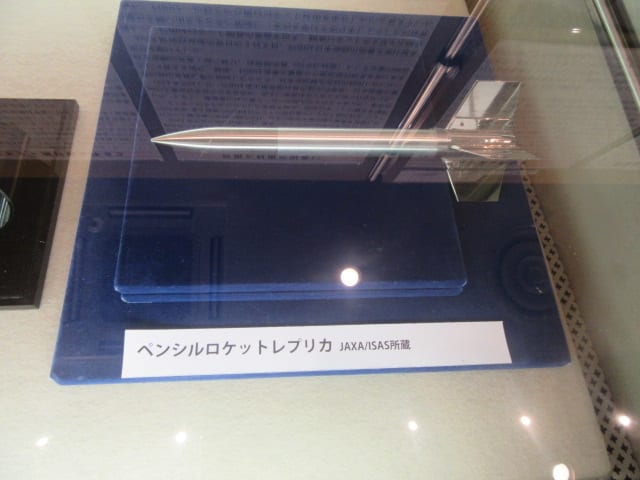

ペンシルロケットの開発から始まった。

音速を超えたベビーロケットへ。

さらに、人工衛星の打ち上げに使われるH2Aロケットへと進化してゆく。

ロケット発展の歴史 ダブルベース推進薬からコンポジット推進薬の時代へ。ロケットは大きく育つ。

現在でも、平塚はロケットの町である。ここにキャンパスをもつ東海大学、神奈川大学の学生を主体としたグループが独自のロケット開発をつづけている。音速を越えるロケットにも手が届きそうだという。そして、総合公園に隣接している横浜ゴムの工場では、人工衛星打ち上げ用ロケットのメインエンジンの部品を製造しているとのことだ。

平塚はロケットの町なのだ。がってん!

ロケット発祥の地は今、メタセコイヤの並木が最高の見頃を迎えていた。

出口まで歩いてみる。

そして、振り返る。

外側からみる。

こんなに素晴らしメタセコイヤ並木はめったにみられない。果樹試験場時代からのものであろう。この近くに、ちょっと、見かけない黄葉を見つけた。

ヤマナシという名札があった。よくみると、小さな梨がいっぱいなっていた。これこそ、果樹試験場の置き土産だろう。

もちろん、紅葉も。

頭と目と足の散歩がたくさん出来た一日だった。最近、90歳になる外山滋比古さんの”元気の源/五体の散歩”を読んだが、とにかく、いつも五体を動かしておくのが健康の秘訣という。普段、口の散歩がちょっと足りないと思っているが、今晩のミニクラス会でいっぱいするつもり(汗)。

では、みなさん、今日も一日、五体の散歩をして、お元気で!