おはようございます。

東京都美術館でスコットランド美術館展が行われている。そろそろ終わりそうなので見逃さないようにと先日、出掛けてきた。

40代のころだったと思うが、仕事関係でスコットランドの首都エディンバラに1週間ほど滞在したことがある。エディンバラ城を中心にしたステキな町だった。ちょうど夏祭りが行われているときで、夜のお城の中で行われたロイヤル・エディンバラ・ミリタリー・タトゥーは印象に残るものであった。スコットランド美術館はお城から少し離れているところにあるが、当時は今ほど美術に関心がなく、建物を見ただけだった(汗)。ぼくが70代になって、向こうからやってきてくれるとは当時は夢にも思わなかった。

スコットランド国立美術館は、上質で幅広い、世界でも指折りの西洋絵画コレクションを有する美の殿堂です。そんなスコットランドが誇る至宝の中から、ラファエロ、エル・グレコ、ベラスケス、レンブラント、レノルズ、ルノワール、モネ、ゴーガンなど、ルネサンス期から19世紀後半までの西洋絵画史を彩る巨匠たちの作品を展示します。さらに、同館を特徴づけるイングランドやスコットランド絵画の珠玉の名品も多数出品。それらを西洋美術の流れの中でご紹介します(公式サイトより)。という案内で、これは行かねばならないと思っていたが、訪ねたのは閉会直前になってしまった。よく知られる巨匠たちの作品がずらり。エディンバラまで行かずに、東京で。コロナが落ち着いて、ようやく次々と海外の美術館展が見られるようになりうれしい。

次のような、時系列の展示構成になっている。

プロローグ/スコットランド国立美術館

1・ルネサンス

2・バロック

3・グランド・ツアーの時代

4・ 19世紀の開拓者たち

エピローグ

本展も写真撮影禁止であり、また図録も買わないので、ここに載せる作品はちらしに載っている主要作品のみになる。簡単な説明文と共に記録しておこうと思う。

プロローグ/スコットランド国立美術館

ここでは、ぼくが以前、エディンバラで眺めた風景を写した絵画が並んでいる。エディンバラ城やスコットランド国立美術館の眺めなど。ふと、三十数年前の空気に触れたような気がした。美術館内部の写生画も。

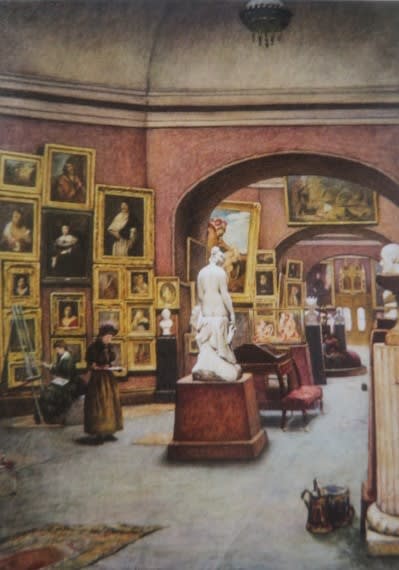

アーサー・エルウェル・モファット スコットランド国立美術館の内部 1885年 まるで倉庫のよう。こういう展示しているところは海外では結構ある。

1・ルネサンス

ラファエロ・サンツィオ 「魚の聖母」のための習作 1512–14年頃 プラド美術館にある祭壇画の習作。玉座の足元にいる若者トビアスがラファエルの導きでティグリス川で奇跡の魚を獲り、その心臓、肝臓と胆嚢が、彼の父の眼を治し、花嫁から悪魔を払ったことを伝えている。

アンドレア・デル・ヴェロッキオ(帰属) 幼児キリストを礼拝する聖母(「ラスキンの聖母」1470年頃 レオナルドの師に当たる。背景の廃墟の寺院はキリストが生まれたとき崩壊したという伝説に基づくもの。本作品は、19世紀英国の美術評論家ジョン・ラスキンが所蔵していたことから、「ラスキンの聖母」とも呼ばれる。

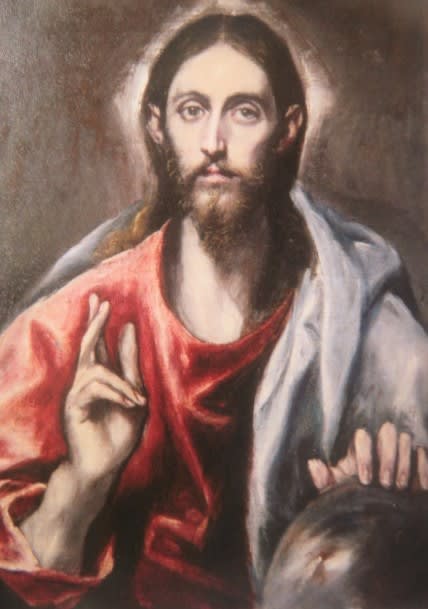

エル・グレコ 祝福するキリスト(「世界の救い主」)1600年頃 左手を地球儀に置いたキリストが右手を掲げ、世界に祝福を与える姿。

2.バロック

ディエゴ・ベラスケス 卵を料理する老婆 1618年 ベラスケスは、24歳から30年以上にわたりスペイン王室の宮廷画家として活躍したが、本作は18,9歳のころのもの。目玉焼きの卵の白身の半熟加減などがうまく描写されている。若き日のベラスケスの秀作、本展の目玉作品のひとつになっている。

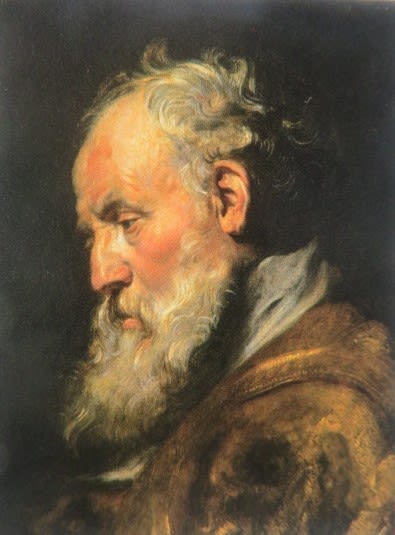

ルーベンス 頭部習作(聖アンブロジウス)1618年頃 ルーベンス工房で制作する大祭壇画の油彩習作として直接手掛けた貴重な作品。

レンブラント ベッドの中の女性 1647年 旧約聖書から。サラは七回結婚したが、初夜の床に入る前に、いつも花婿が死んでしまう。それはサラに悪魔がついていて、花婿を殺してしまうから。また結婚することになったのだが、今度の花婿は大丈夫かしらと覗きこんでいるところ。

ほかに画像がないが、ダイクやヤン・ステーンの作品も印象に残った。

アンソニー・ヴァン・ダイク アンブロージョ・スピノーラ侯爵(1569-1630)の肖像 1627年

ヤン・ステーン 村の結婚式 1655–60年頃

「スコットランド国立美術館 THE GREATS 美の巨匠たち」公式広報映像(30秒)

お隣りの上野動物園。双子パンダにいつ会えるか。

6月21日、まだアナベルは見頃。

(つづく)

それでは、みなさん、今日も一日、お元気で!