ぼんぼり祭りは、ぼくにとって記念すべきお祭りなのです。実は、ちょうど3年前の8月8日の、”ぼんぼり祭り”をタイトルにした記事が、ぼくのブログのスタートなのです。その年、2006年は犬どしで、宮崎緑さんの雪洞が犬の絵であることも記述しています。その後、3日坊主で終わらず、そしてなんと、”3年坊主”も通過したことに対し、よくぞここまで続いたと、自分でも驚いています。この調子なら、来年のぼんぼり祭りまでは、がんばれそうです。ご支援(?)よろしくお願いします。

さて、前回のつづきで、写真をたくさん撮ってきましたので、雪洞、あれもこれもを紹介してみたいと思います。

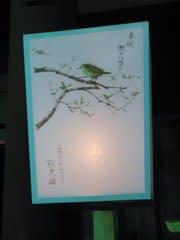

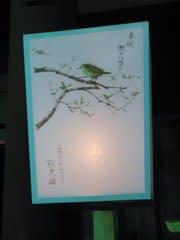

まず、日本画家編。

平山郁夫さんと松尾敏男さん。平山さんは瑞泉寺に向かう道沿いにお住まいです。シルクロード研究所の看板もあります。両雪洞、両横綱のように本宮前に並んでいました。

田渕俊夫さんと後藤純男さん。不思議と、日本画家4人とも○○お(夫/男)ですね。子供を日本画家にさせたいときは、名前は、○○夫/男、にしてくださいね。最近はやりの、翔太とか悠人では前衛画家にしかなれませんよ(笑)

文学者もちらほら。

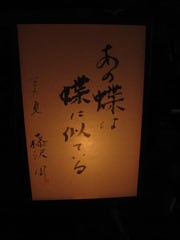

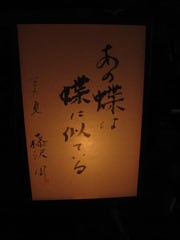

藤沢周さん。北鎌倉の円覚寺の裏山にお住いです。”あの蝶は蝶に似ている”。どうゆう意味でしょうか、はじめの蝶は”夜の蝶”でしょうか(笑)。柳美里さん、いつか西口のラーメン屋さんでおみかけしました(笑)。

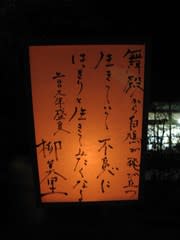

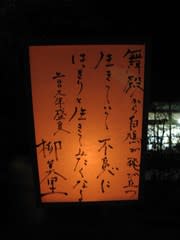

伊集院静さん。奥さんだった故夏目雅子さん、素敵でしたね。ご夫妻がよく行かれたという長谷のお寿司屋さんにも行ったことがあります(汗)。そして詩人で小説家の三木卓さん。芸術院会員です。百先生のように”いやだからいやなのだ”と断わらなかったんですね。一度、ご講演を聞きにいきました。雪洞、もう少し、大きな字で書いてほしいでづね。いや、大きな余白に意味があるのかもしれない。

中高年の星ふたつ、朝丘雪路さんと扇千景さん。雪路さん、さすが伊東深水さんの娘さんだけあって、お上手です。深水さんは清方さんのお弟子さんで、鎌倉にお住まいでした。扇千景さん。宝塚出身ですが、政治家として大成しました。書もお上手ですね。四代目坂田藤十郎さんの雪洞と仲良く並んでいました。近くにお住まいなのでしょうか。

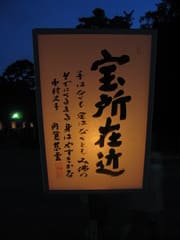

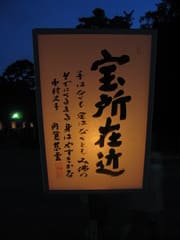

浄智寺と円覚寺のご住職の書。逆ではありません。右の”寶所在近”の言葉は浄智寺の山門扁額に書かれている言葉ですね。幸せは遠くにあるものでなく、すぐそこにある、あなたが気付かないだけ、という意味です。おいしいオムライスもお酒も宝物です(笑)。

まだまだ、たくさんありますが、新藤兼人監督で〆ましょう。 1912年生まれの97歳。1951年(39歳)、”愛妻物語”で監督デビュー、”愛妻”乙羽信子さんとの映画”午後の遺言状"が彼女との遺作となりました。逗子に長くお住まいです。

この5月、牛年生まれ、84歳の母を亡くしたぼくにとって、忘れられない、ぼんぼり祭りになるでしょう、この新藤監督の言葉と共に。

さて、前回のつづきで、写真をたくさん撮ってきましたので、雪洞、あれもこれもを紹介してみたいと思います。

まず、日本画家編。

平山郁夫さんと松尾敏男さん。平山さんは瑞泉寺に向かう道沿いにお住まいです。シルクロード研究所の看板もあります。両雪洞、両横綱のように本宮前に並んでいました。

田渕俊夫さんと後藤純男さん。不思議と、日本画家4人とも○○お(夫/男)ですね。子供を日本画家にさせたいときは、名前は、○○夫/男、にしてくださいね。最近はやりの、翔太とか悠人では前衛画家にしかなれませんよ(笑)

文学者もちらほら。

藤沢周さん。北鎌倉の円覚寺の裏山にお住いです。”あの蝶は蝶に似ている”。どうゆう意味でしょうか、はじめの蝶は”夜の蝶”でしょうか(笑)。柳美里さん、いつか西口のラーメン屋さんでおみかけしました(笑)。

伊集院静さん。奥さんだった故夏目雅子さん、素敵でしたね。ご夫妻がよく行かれたという長谷のお寿司屋さんにも行ったことがあります(汗)。そして詩人で小説家の三木卓さん。芸術院会員です。百先生のように”いやだからいやなのだ”と断わらなかったんですね。一度、ご講演を聞きにいきました。雪洞、もう少し、大きな字で書いてほしいでづね。いや、大きな余白に意味があるのかもしれない。

中高年の星ふたつ、朝丘雪路さんと扇千景さん。雪路さん、さすが伊東深水さんの娘さんだけあって、お上手です。深水さんは清方さんのお弟子さんで、鎌倉にお住まいでした。扇千景さん。宝塚出身ですが、政治家として大成しました。書もお上手ですね。四代目坂田藤十郎さんの雪洞と仲良く並んでいました。近くにお住まいなのでしょうか。

浄智寺と円覚寺のご住職の書。逆ではありません。右の”寶所在近”の言葉は浄智寺の山門扁額に書かれている言葉ですね。幸せは遠くにあるものでなく、すぐそこにある、あなたが気付かないだけ、という意味です。おいしいオムライスもお酒も宝物です(笑)。

まだまだ、たくさんありますが、新藤兼人監督で〆ましょう。 1912年生まれの97歳。1951年(39歳)、”愛妻物語”で監督デビュー、”愛妻”乙羽信子さんとの映画”午後の遺言状"が彼女との遺作となりました。逗子に長くお住まいです。

この5月、牛年生まれ、84歳の母を亡くしたぼくにとって、忘れられない、ぼんぼり祭りになるでしょう、この新藤監督の言葉と共に。