ぼくは、だじゃれが好きなので、へんなタイトルになっている。サントリー美術館の略称を何ていうか知らない。たぶん、サン美だろうと勝手に思って、そうした(笑)。サ美じゃ、錆びついた美術品しか所蔵していないような印象になってしまうし、サトリ美では、仏像しか置いてないと思われてしまう。で、サン美は賛美にも通じるし、いいと思ったのだ。サンピ両論あるとおもうけど、お許しねがいたい。

その、”サン美”で今、”清方ノスタルジア展”をやっている。地元、鎌倉に鏑木清方記念館があるのでよく訪ねている。でも、こうして、大きな美術館で企画され、グルーピングされた、たくさんの清方作品を観賞するのもいいものだ。明治から昭和の雰囲気、そして江戸情緒を感じさせてくれる、ノスタルジアあふれる、賛美したい作品ばかりであった。

まず、この絵”春雪”が迎えてくれる。武家の女房が夫の羽織をたたんでいる。淡い青色の小袖の色もいいし、春の花の文様も素敵だ。これは昭和21年の作品で、戦後はじめて描いたものだそうだ。戦時中は美人画はご法度で、せいぜい、勇ましい少年の姿を描くくらいがせいぜいだった。清方は、結構、反骨精神があり、官展に反発したりしたし、もちろん、戦争に対しても苦々しく思っていた。その戦争が終わり、ようやく、美人画が描けるようになった、清方にとって記念碑的作品なのだ。

一葉。清方は樋口一葉が少年のころから好きで、たけくらべやにごりえは暗礁するくらいだったという。実際、会ったことはなかったが、試しに描いた一葉図が、鏡花によく似ていると言われ、一葉の妹さんを参考にしながら、本格的に描いたそうだ。これは、何度か観ている。

嫁ぐ人。ブーケをもっているのが嫁ぐひと。ひやかしたり、冗談いったり、若い娘さんたちが笑い声が聞こえてきそうな絵だ。上からインコだかオウムがのぞいている。”オメデト、オメデト”なんて言っているのかな。ここは小石川植物園だそうである。

福富コレクションもいいくつかあった。キャバレー太郎と言われただけあった、色っぽいものが多い。これは、緑の岩に横たわる人魚。”妖魚”。官展に批判的になっていた頃の作品で、迷いの時期だったそうだ。画集でしかみたことのない、福富コレクションの”刺青の女”も観たかったが、残念ながらここにはなかった。

あとは、画像がないが、いくつか印象に残った作品名をメモしておこうと思う。”明治風俗12カ月”季節ごとの明治の下町の様子がていねいに描かれている。”早春”つくしんぼを積んでいる若い娘。着物の柄は、大きめの葉っぱがいっぱい散りばめられている。右端には黄藤がさきそろっている。そして、80歳を過ぎてからの、最晩年の”佳日”。まだまだ筆力は衰えていなかった。

その他、清方が蒐集した、浮世絵(鳥文斉栄之が好きだったようだ)、琳派好みでもあったので、光琳の屏風なども展示されている。

サントリー美術館は、てっきり創業者のコレクションを元に出来たものと思っていたが、そうではなく、まず会社で、美術館をつくり、”生活の中の美”をテーマに美術品を集めているとのことだ。自社の利益のことしか考えず、埋蔵金ばかりを増やしている大会社が多い中で、たいしたものだと思う。若い頃はサントリーレッドをよく飲んだが、最近は日本酒党になり、飲まなくなってしまった。でも、とりあえず一杯のビールはいつもいただいている。今まで、キリン一番搾りばかりだったが、今夜から、サントリー三番搾りに変えよう。

。。。

最後に、この展覧会にはなかったが、反骨精神旺盛な清方さんの”刺青の女”。

前日の隣国での、国会議員さんたちの、あほツーショットに引き続き、今朝の呆れたルール違反会見のニュース。刺青のおねえさんに、てめーら、いいいかげんにしねーと・・・、啖呵をきってもらいましょう。

その、”サン美”で今、”清方ノスタルジア展”をやっている。地元、鎌倉に鏑木清方記念館があるのでよく訪ねている。でも、こうして、大きな美術館で企画され、グルーピングされた、たくさんの清方作品を観賞するのもいいものだ。明治から昭和の雰囲気、そして江戸情緒を感じさせてくれる、ノスタルジアあふれる、賛美したい作品ばかりであった。

まず、この絵”春雪”が迎えてくれる。武家の女房が夫の羽織をたたんでいる。淡い青色の小袖の色もいいし、春の花の文様も素敵だ。これは昭和21年の作品で、戦後はじめて描いたものだそうだ。戦時中は美人画はご法度で、せいぜい、勇ましい少年の姿を描くくらいがせいぜいだった。清方は、結構、反骨精神があり、官展に反発したりしたし、もちろん、戦争に対しても苦々しく思っていた。その戦争が終わり、ようやく、美人画が描けるようになった、清方にとって記念碑的作品なのだ。

一葉。清方は樋口一葉が少年のころから好きで、たけくらべやにごりえは暗礁するくらいだったという。実際、会ったことはなかったが、試しに描いた一葉図が、鏡花によく似ていると言われ、一葉の妹さんを参考にしながら、本格的に描いたそうだ。これは、何度か観ている。

嫁ぐ人。ブーケをもっているのが嫁ぐひと。ひやかしたり、冗談いったり、若い娘さんたちが笑い声が聞こえてきそうな絵だ。上からインコだかオウムがのぞいている。”オメデト、オメデト”なんて言っているのかな。ここは小石川植物園だそうである。

福富コレクションもいいくつかあった。キャバレー太郎と言われただけあった、色っぽいものが多い。これは、緑の岩に横たわる人魚。”妖魚”。官展に批判的になっていた頃の作品で、迷いの時期だったそうだ。画集でしかみたことのない、福富コレクションの”刺青の女”も観たかったが、残念ながらここにはなかった。

あとは、画像がないが、いくつか印象に残った作品名をメモしておこうと思う。”明治風俗12カ月”季節ごとの明治の下町の様子がていねいに描かれている。”早春”つくしんぼを積んでいる若い娘。着物の柄は、大きめの葉っぱがいっぱい散りばめられている。右端には黄藤がさきそろっている。そして、80歳を過ぎてからの、最晩年の”佳日”。まだまだ筆力は衰えていなかった。

その他、清方が蒐集した、浮世絵(鳥文斉栄之が好きだったようだ)、琳派好みでもあったので、光琳の屏風なども展示されている。

サントリー美術館は、てっきり創業者のコレクションを元に出来たものと思っていたが、そうではなく、まず会社で、美術館をつくり、”生活の中の美”をテーマに美術品を集めているとのことだ。自社の利益のことしか考えず、埋蔵金ばかりを増やしている大会社が多い中で、たいしたものだと思う。若い頃はサントリーレッドをよく飲んだが、最近は日本酒党になり、飲まなくなってしまった。でも、とりあえず一杯のビールはいつもいただいている。今まで、キリン一番搾りばかりだったが、今夜から、サントリー三番搾りに変えよう。

。。。

最後に、この展覧会にはなかったが、反骨精神旺盛な清方さんの”刺青の女”。

前日の隣国での、国会議員さんたちの、あほツーショットに引き続き、今朝の呆れたルール違反会見のニュース。刺青のおねえさんに、てめーら、いいいかげんにしねーと・・・、啖呵をきってもらいましょう。

先日、東慶寺の出光佐三のお墓のことを、書いているうちに、そうだ、出光美術館で楽しそうな、展覧会をやっているはずだ、と翌日出掛けてきました。いつも、行き当たりばったり、の”気まま”な行動です(汗)。

御堀端に近い、帝劇の隣りの美術館、何度か行ったことがあります。今回の特別展示は、”ユートピア/描かれし夢と楽園”。本当に、どの絵も、のんびりとしてしまう”夢と楽園”でしたよ。展示室も、休憩用の椅子があちこちにあったり、桜田門近くの御堀端が展望できる休憩室があったりで、美術館自身もユートピアでした。

うつくしい、桜と紅葉の屏風(吉野瀧田図)の前の椅子に座り、しばらく観賞。外の紅葉はもうほとんど終わりに近いですが、ここのは、永遠。この前、根津美術館で観たものかなとしばらく思っていましたが、うん?、短冊が描かれていないぞ、違うと気付いて立ち上がると、左の壁に説明文が。根津のは、吉野瀧田図屏風(江戸時代)で、これは桃山時代のものだそうだ。二か月くらいの間、両方観られて、ラッキーでした。

酒井抱一の”十二か月花鳥図貼付”もよかったです。花や鳥だけではなく、季節ごとの、昆虫までちょこちょこ出演していました。トンボ、蝶、かまきり、こおろぎまで。一方、伝宗達の”四季草花図屏風”は季節におかまいなく、あちこちに春の花、秋の花をちりばめて、まるでちゃんこ鍋のような、おいしい屏風絵でした。

そうそう、美人観賞図(勝川春章)にもうっとり(汗)。この章は、”美人衆芳/恋と雅”のタイトルで宗達の伊勢物語や源氏物語に出てくる美人も観られます。”美女がいっぱい”も、やっぱりユートピア(汗)。

いねむりもユートピア(汗)。布袋さまが気持ち良さそうにこっくり、こっくりしている、布袋図(室町時代)。お酒もユートピア(汗)。官吏をやめ、田舎に隠遁し、お酒をあびるほど飲み、詩をつくりながら、ゆうゆうと暮らしている陶淵明図(明末期)。ぼくはお酒は好きだけど、田舎の隠遁生活は性に合わないかな。ほどほど田舎で、ほどほど都会の、この辺りが一番。

特別展を出てからもユートピアは続いていました。陶片室です。陶磁器のかけらの蒐集保存室ですが、そこで、最近、ちょっと好きになり始めている古陶のかけらがいっぱいみられました。猿投窯のもの(平安前期)や、その隣りにあった、京都の小塩窯(平安前期)のも緑がかったいい色でした。それと、北京の故宮博物館から寄贈されたという、中国古窯跡からの400点の陶片も引き出しに入っていました。定窯(北宗~金時代)のは、灰白色の輝くような色でした。

次回も、ユートピア気分になれそうな企画でした。来年早々、また来よう。

今朝、原三渓のことを、そして昨日、東慶寺のことを書いていて、あれ、結構、両者に縁があるんだなと思って、今、書いている。

まず、三渓園内に、旧東慶寺仏殿がある。寛永11年建築のもので、1907年(明治40)に、東慶寺から移築したものだ。先日、ここには行かずに、写真はないが、なかなか優雅な建物である。しかし、何故、移築したのだろうか。

そして、三渓が親交をもったという、朝比奈宗源円覚寺管長は、一時、東慶寺の住職を兼務していた。彼とのつきあいから書にも興味をもったということは前回、書いたが、仏殿の移築も関係しているのだろうか。

また、三渓がパトロンとなって、財政的に支援した、前田青邨のお墓と筆塚が東慶寺の墓苑にもあるが、これも、三渓と宗源との縁に由来するのかもしれない。

そして、不思議な縁が、まだある。三渓同様、著名な美術品蒐集家であり、美術家のパトロンともなった、出光興産創業者の出光佐三のお墓もあるのだ。加えて、安宅産業の創始者、安宅弥吉のお墓もある。彼自身はコレクターではないが、彼が稼いだ資金で、息子の安宅英一が、無類の美術品コレクターとなり、東洋陶磁器や、現在は山種美術館に買い取られた105点もの速水御舟の作品を所蔵していた。いわゆる安宅コレクションである。

安宅と出光のお墓の間に、鈴木大拙のお墓がある。安宅は大拙と同郷で、学生時代、おれが実業家で成功したら、おまえに援助するからと約束し、実際、東慶寺内の、大拙の松ヶ岡文庫に巨額の財政的援助をしたのだ。しかし安宅産業が破綻し、そのあとを継いであげたのが、出光だった。そうゆうわけで、3人のお墓が並んでいるのだ。

三渓と東慶寺の関係から、話がそれてしまったが、むかしの実業家は、偉い人が多かったと思う。今の実業家は、サラリーマン社長が多いせいもあるが、カネ、カネ、カネと、紙くずばかりに、目がくらんで、若い芸術家や学者を育てようとしたり、美術品を蒐集し、後世に残そうなんていう人は、ほとんど見当たらないように思う。社内の”埋蔵金”ばかり増やすことだけを考えているようでは、日本文化の先が思いやられる。

前田青邨の筆塚

出光佐三のお墓

安宅弥吉のお墓

鈴木大拙のお墓

そうそう、三渓園と東慶寺の共通点はまだありました。梅と紅葉がきれいなことです。

東慶寺の紅葉

三渓園の紅葉

まず、三渓園内に、旧東慶寺仏殿がある。寛永11年建築のもので、1907年(明治40)に、東慶寺から移築したものだ。先日、ここには行かずに、写真はないが、なかなか優雅な建物である。しかし、何故、移築したのだろうか。

そして、三渓が親交をもったという、朝比奈宗源円覚寺管長は、一時、東慶寺の住職を兼務していた。彼とのつきあいから書にも興味をもったということは前回、書いたが、仏殿の移築も関係しているのだろうか。

また、三渓がパトロンとなって、財政的に支援した、前田青邨のお墓と筆塚が東慶寺の墓苑にもあるが、これも、三渓と宗源との縁に由来するのかもしれない。

そして、不思議な縁が、まだある。三渓同様、著名な美術品蒐集家であり、美術家のパトロンともなった、出光興産創業者の出光佐三のお墓もあるのだ。加えて、安宅産業の創始者、安宅弥吉のお墓もある。彼自身はコレクターではないが、彼が稼いだ資金で、息子の安宅英一が、無類の美術品コレクターとなり、東洋陶磁器や、現在は山種美術館に買い取られた105点もの速水御舟の作品を所蔵していた。いわゆる安宅コレクションである。

安宅と出光のお墓の間に、鈴木大拙のお墓がある。安宅は大拙と同郷で、学生時代、おれが実業家で成功したら、おまえに援助するからと約束し、実際、東慶寺内の、大拙の松ヶ岡文庫に巨額の財政的援助をしたのだ。しかし安宅産業が破綻し、そのあとを継いであげたのが、出光だった。そうゆうわけで、3人のお墓が並んでいるのだ。

三渓と東慶寺の関係から、話がそれてしまったが、むかしの実業家は、偉い人が多かったと思う。今の実業家は、サラリーマン社長が多いせいもあるが、カネ、カネ、カネと、紙くずばかりに、目がくらんで、若い芸術家や学者を育てようとしたり、美術品を蒐集し、後世に残そうなんていう人は、ほとんど見当たらないように思う。社内の”埋蔵金”ばかり増やすことだけを考えているようでは、日本文化の先が思いやられる。

前田青邨の筆塚

出光佐三のお墓

安宅弥吉のお墓

鈴木大拙のお墓

そうそう、三渓園と東慶寺の共通点はまだありました。梅と紅葉がきれいなことです。

東慶寺の紅葉

三渓園の紅葉

先月末、横浜根岸の三渓園に紅葉見物に行ったときに、園内の三渓記念館で”原三渓 旧蔵品展”をやっていた。そのことを、まだ記事にしていなかったことを思い出し、今、書いている。

三渓園所蔵のものは少なく、ほとんどが、東博、奈良博、山種とかの美術館のほか、個人蔵のものである。いってみれば、久しぶりに”三渓学園同窓会”に集合したようなものである。それにしても、仏教絵画、中国絵画、近世絵画、近代絵画等、非常にはば広い蒐集には驚いてしまう。

横浜で、当時の輸出の花形、生糸、絹織物等で大儲けをし、その有り余る資金で、すぐれた美術品を蒐集した。ポスター絵に採用されている、孔雀明王像は、当時としては破格の一万円の値段で井上馨から買い上げたという。これは、国宝になり、東博所蔵である。そうゆう、国宝や重文の作品がいくつも展示されていた。

孔雀明王像を筆頭に、愛染明王像、地獄草紙も、ぼくのような素人目でも、一級品にみえた。書蹟では、古今和歌集の大五(高野切)という国宝も目にすることができた。円覚寺の朝比奈宗源管長とも親交を結び、それがきっかけで書蹟にも興味を抱いたということだ。

近世絵画では、酒井法一の秋草の絵や、永徳、応挙、宗達、光琳など錚々たる画家の作品のほか、宮本武蔵の蓮池翡翠図や、原三渓自身の珍しい紙本墨絵を観賞することができた。

伝雪舟の、”四季山水図”(重文;京博所蔵)も展示されていたが、これは、一時、雪舟真筆に疑問をもたれ、ひどく落胆したらしい。でもこの絵をとても愛し、病床で、家人にこの絵を拡げてもらい、あの世に旅立ったということだ。

また、彼の偉いところは、パトロンとなり、若い芸術家を育てたことである。小林古径、前田青邨らもお世話になっている。青邨の作品、”遊魚”(三渓園所蔵)が展示されていた。先日、お亡くなりになった平山郁夫は青邨に師事していた。間接的にではあるが、平山郁夫も三渓さんのおかげで大成したのだ。サンケイ・ベリーマッチと青邨さんも古径さんも平山さんも天国で三渓さんに御礼を言っていることだろう。

三渓さんは、横浜の野毛からここに移った。そのときの家が、この地にそのまま残っている。

暦の上では冬でも、まだ暖かい日は、晩秋という感じですね。名残りの秋を探しに、北鎌倉の東慶寺を訪ねました。毎年、ここの紅葉は遅くまで魅せてくれるからです。

やっぱり、まだまだの紅葉が。本堂前の真っ赤な紅葉が。名残りもみじ。

高見順さんらが眠る、高台の墓地の入り口の紅葉も。紅、黄、緑と色とりどり。

銀杏の黄金色の絨毯も。名残りいちょう。

名残りの秋を十分、楽しませてもらいました。ありがとうございます。

。。。。。

久しぶりに替え歌をやってみよう。元歌は、いるかの”名残り雪”。

(もみじのように紅くなった彼女の手をみて)

なごりもみじも 去るときを知り

ふざけすぎた 季節のあとで

今 冬が来て 君はしもやけになった

去年よりずっと ひどくなった

動き始めた(横須賀線の)電車の窓に 顔をつけて

君は何か 言おうとしている

君のくちびるが さようならと動くことが

うれしくて 上をむいてた

君が去った (北鎌倉の)ホームにのこり

落ちては積もる 銀杏を見ていた

今 冬が来て 君はまた食慾が増した

去年よりずっと メタボになった

。。。

むむっ。なななんと。秋というより、早春の花。なんという早業。ロウバイ(蝋梅)が。狼狽してしまうではないか。明日から、また、明月院とか、あちこちにロウバイの花見に行かねばならぬ。暇人のはずなのに、ぼくはいろいろ忙しいのだ。これ以上、忙しくさせないでおくれ。”忙中閑あり”とは聞いたことがあるが、”閑中忙あり”は、聞いたことがない、”寒中見舞い”はあるけど。

な、ななんと、ミツマタのつぼみまで膨らんできている。

名残りの秋を探しにきたのに、これでは、まるで早春賦ではないか。

やっぱり、まだまだの紅葉が。本堂前の真っ赤な紅葉が。名残りもみじ。

高見順さんらが眠る、高台の墓地の入り口の紅葉も。紅、黄、緑と色とりどり。

銀杏の黄金色の絨毯も。名残りいちょう。

名残りの秋を十分、楽しませてもらいました。ありがとうございます。

。。。。。

久しぶりに替え歌をやってみよう。元歌は、いるかの”名残り雪”。

(もみじのように紅くなった彼女の手をみて)

なごりもみじも 去るときを知り

ふざけすぎた 季節のあとで

今 冬が来て 君はしもやけになった

去年よりずっと ひどくなった

動き始めた(横須賀線の)電車の窓に 顔をつけて

君は何か 言おうとしている

君のくちびるが さようならと動くことが

うれしくて 上をむいてた

君が去った (北鎌倉の)ホームにのこり

落ちては積もる 銀杏を見ていた

今 冬が来て 君はまた食慾が増した

去年よりずっと メタボになった

。。。

むむっ。なななんと。秋というより、早春の花。なんという早業。ロウバイ(蝋梅)が。狼狽してしまうではないか。明日から、また、明月院とか、あちこちにロウバイの花見に行かねばならぬ。暇人のはずなのに、ぼくはいろいろ忙しいのだ。これ以上、忙しくさせないでおくれ。”忙中閑あり”とは聞いたことがあるが、”閑中忙あり”は、聞いたことがない、”寒中見舞い”はあるけど。

な、ななんと、ミツマタのつぼみまで膨らんできている。

名残りの秋を探しにきたのに、これでは、まるで早春賦ではないか。

この秋、正倉院展に行ったときに、興福寺、唐招提寺と共に、薬師寺も訪れました。まだ記事にしていませんでしたが、先日の平山郁夫画伯の訃報をきき、是非、薬師寺のことも書いておかねばと思いました。なぜなら、そのとき、薬師寺の玄奘三蔵院伽藍内の平山郁夫画伯の描かれた”大唐西域壁画”を観てきたからです。この壁画の前で、画伯の追悼の儀が行われたのもテレビのニュースでみました。

これが、玄奘三蔵院伽藍。平成3年に建立されました。この中に画伯の平成12年に完成された壮大な壁画が。西遊記のモデルにもなった高僧、玄奘三蔵がインドに向かう西域の風景が。

薬師寺というと、一見、六重の塔にみえる、実は三重の塔。東塔、西塔とあり、東塔は、創建当時からの唯一の建物で、1300年の時を重ねています。残念ながら、そのときは、修復中で、こんなふうに、姿が隠されていました。

一方、西塔は”青丹良し”の華やかな姿をみせてくれていました。昭和56年に復興されたとのことです。

この塔をみて、思いだすことがあります。中学生の修学旅行のことです。そのときのお坊さんの説明が面白くて、いつまでも憶えていました。のちに知ったのですが、その方は、その後、管長になられた高田好胤さんでした。

どんな、話だったのだろうか、すっかり忘れていましたが、今日の散歩で寄った図書館で好胤さんの随想本をみつけ、その中の”仏心の種まき”というタイトルの中に、具体的な話の内容が出てきました。その頃は修学旅行生対応係で、中高生に、なんとか、仏教に関心をもってもらうように、おもしろ、おかしく、説明したそうです。

”薬師寺の塔は一階、二階、三階にスカート(裳階もごし)はいている。だからこの塔は六階に見えんねやと。そやけど六階と違うで、三階やでゴカイのないようにと。そしたら初めて私の話に耳を向けてくれる。眼差しを三重の塔に。その子供たちの心に、あの塔の姿をもって帰ってくれるわけですよ。”そうゆうお話しだったんだ、ぼくもいつまでもあの塔の姿を憶えていましたよ。

”奈良に関して読んでおく一冊の本は何がいいかと聞かれたら、亀井勝一郎先生の「大和古寺風物詩」を推薦している。あるとき亀井先生が、息子の学校の修学旅行・一行感想文集をみせてくれた。息子の一行。”寺は金閣、庭は竜安、坊主は薬師寺ベリーグッド”。

それをみせてもらい、そうゆう修学旅行生との触れ合いで、仏心の種まきができたことを、とてもうれしく思ったそうです。”金堂の復興をお写経勧進で”というときに、これは理想論だ、できるわけがないと、みなに大反対されたそうです。修学旅行生との出会い、触れ合いがなかったら百万巻写経の勧進に踏み切る決意はできなかっただろうと、述べています。

これが成功し、2000年には700万巻写経達成、今日の、奈良時代建設当時の青丹良しの華やかなお寺へ変貌していったのでした。

これが、玄奘三蔵院伽藍。平成3年に建立されました。この中に画伯の平成12年に完成された壮大な壁画が。西遊記のモデルにもなった高僧、玄奘三蔵がインドに向かう西域の風景が。

薬師寺というと、一見、六重の塔にみえる、実は三重の塔。東塔、西塔とあり、東塔は、創建当時からの唯一の建物で、1300年の時を重ねています。残念ながら、そのときは、修復中で、こんなふうに、姿が隠されていました。

一方、西塔は”青丹良し”の華やかな姿をみせてくれていました。昭和56年に復興されたとのことです。

この塔をみて、思いだすことがあります。中学生の修学旅行のことです。そのときのお坊さんの説明が面白くて、いつまでも憶えていました。のちに知ったのですが、その方は、その後、管長になられた高田好胤さんでした。

どんな、話だったのだろうか、すっかり忘れていましたが、今日の散歩で寄った図書館で好胤さんの随想本をみつけ、その中の”仏心の種まき”というタイトルの中に、具体的な話の内容が出てきました。その頃は修学旅行生対応係で、中高生に、なんとか、仏教に関心をもってもらうように、おもしろ、おかしく、説明したそうです。

”薬師寺の塔は一階、二階、三階にスカート(裳階もごし)はいている。だからこの塔は六階に見えんねやと。そやけど六階と違うで、三階やでゴカイのないようにと。そしたら初めて私の話に耳を向けてくれる。眼差しを三重の塔に。その子供たちの心に、あの塔の姿をもって帰ってくれるわけですよ。”そうゆうお話しだったんだ、ぼくもいつまでもあの塔の姿を憶えていましたよ。

”奈良に関して読んでおく一冊の本は何がいいかと聞かれたら、亀井勝一郎先生の「大和古寺風物詩」を推薦している。あるとき亀井先生が、息子の学校の修学旅行・一行感想文集をみせてくれた。息子の一行。”寺は金閣、庭は竜安、坊主は薬師寺ベリーグッド”。

それをみせてもらい、そうゆう修学旅行生との触れ合いで、仏心の種まきができたことを、とてもうれしく思ったそうです。”金堂の復興をお写経勧進で”というときに、これは理想論だ、できるわけがないと、みなに大反対されたそうです。修学旅行生との出会い、触れ合いがなかったら百万巻写経の勧進に踏み切る決意はできなかっただろうと、述べています。

これが成功し、2000年には700万巻写経達成、今日の、奈良時代建設当時の青丹良しの華やかなお寺へ変貌していったのでした。

2年ほど前の秋、”京都非公開文化財特別拝観”のときだったと思いますが、御所に面した、同志社大学の隣りにある冷泉家を訪れています。冷泉家は、現存する最古の近世公家住宅で、建物自身が、重要文化財に指定されてる貴重なものですので、是非一度はと思っていました。また、鎌倉には、藤原定家の孫で、あの”十六夜日記”の阿仏尼を母にもつ、冷泉家の始祖、冷泉為相のお墓があります。いつも、彼岸花と萩のうつくしい頃、淨光明寺に訪れ、ついでに(失礼、ぺこり)、山の上のお墓にもお参りしてきます。今年も行ってきました。

そんな縁もあり、東京都美術館で開催されている、”冷泉家時雨亭叢書完結記念・冷泉家/王朝の和歌守(うたもり)展(後期)」を観てきました。800年もの間、あの御文庫で守り続けられてきた、和歌に関する宝物の書物が、こうして一同にして観られるチャンスはもう一生ないでしょう(とくにぼくの年では・汗)。

展示物のほとんどが、国宝か重要文化財いうのですから驚きです。ぼくは和歌のことには詳しくないので、内容は十分、理解はできませんが、それでも、ぼくでも知っているような和歌集の古書を目にするだけでも、わくわくです。第1章(家祖)では、十六夜日記とか、第三章(勅撰集)では古今和歌集、新古今和歌集は(前期展)みられませんでしたが、後撰和歌集が、第4章(私家集)では、有名人の歌集が続々。貫之、業平、人麿、清少納言、等々。藤三位集、道綱母集とかもありましたが、前者は紫式部の娘さんの歌集で、後者はかげろう日記の著者だそうです。

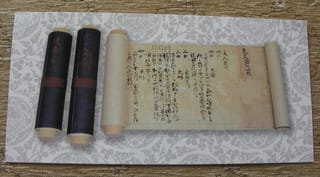

でも圧巻は、第二章(明月記)です。明月記は、藤原定家の18歳から74歳までの56年にわたる日記帳です。とにかくすごいです。巻物のように、多少荒っぽい字で、その日のできごとをこまごまと書き連ねています。元仁2年に紫式部の源氏物語54帖の写しを終えたとか。また、1006年4月2日に”客星現る”と史上最大の明るい超新星がみえたことも記しています。天文学上にも貴重な資料だそうです。超新星というのは星が生まれるということではなく、大爆発して死ぬときの星のことです。実際、定家の観た星の残骸の写真(京大協力)が掲載されていました。1054年の星雲のことまで記載されていました。定家は、天と地と人、あらゆることに関心をもっていた天才だった、ことを知りました。

そして、第5章(歌書さまざま)、第6章(宮廷と宸翰)と続き、また冷泉家の年中行事のひとつ、七夕の儀の模様なども展示されていました。かじのきの葉を浮かべた器に星をうつし、琴と琵琶を奏でるよゆう優雅なものでした。

定家とその父、俊成は、冷泉家では神様として祭られ、現当主の奥様は子供の頃、実在の人物だとは思わなかったそうです。まさに、定家あっての冷泉家ですね。それにしても、800年もの間、多くの天災や戦乱をくぐりぬけ、ここまで、貴重な和歌本を維持されてこられた、歴代の冷泉家の人々には頭が下がります。加えて、今回、冷泉家時雨亭叢書を完成された方々のご苦労にも敬意を表したいと思います。実物も展覧会で観ることができます。さすがにすごい量でした。

また、京都に行ったときに、冷泉家を訪れてみようと思っています。