聖霊会(しょうりょうえ)

舞楽大法要が営まれる主な場は、国の重要文化財に指定されている石舞台の場で披露される。

赤く、大きな飾り物を立てている場だからすぐにわかるその場で披露される。

ひと際大きい球体はとても鮮やかな紅い色。

深紅の色に心が惹かれる。

巨大な球体飾り物は天上に咲く仏花の曼珠沙華を表現しているそうだ。

その曼珠沙華の周りをぷらぷら飛行するものが見える。

よくよく見れば燕の形。

では、球体の中心に赤く染めた太い棒や四方に拡がる竿は何を表現しているのだろうか。

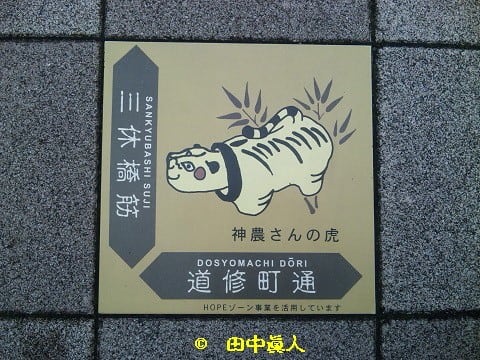

ここは大阪・天王寺区にある

四天王寺(※平成30年現在、中心伽藍は工事中)。

今では林立するビルに囲まれる都会の大寺である。

遥か昔のこと。

北の御崎に伸びる

上町台地(※洪積台地)。

北端は大坂城と考えられ、古代の都である難波京があった地。

現在の法円坂辺りが都の中心地だった。

台地西に今では想像しがたい大阪湾が拡がっていた。

一方、東側から見ても河内湾。

つまり古代の上町台地は半島状のように突き出た砂嘴であった。

縄文期から土砂が溜まり、弥生期には東の河内湾は姿をかえて河内湖に。長い年月の期間を経て河内平野に移っていった。

その

上町台地の南。

かつては聖徳太子が建立した四天王寺の範囲だとする説もあったが、現在は住吉大社のある地が南の端になる。

ここでは詳しいことは述べないが、古代に思いをはせるのもいいだろう。

毎年の4月22日、

聖霊会舞楽大法要を四天王寺で披露すると教えてくださったのは、FBでご縁を繋げてくださったMさん。

所属する団体は、

天王寺楽所(てんのうじがくそ)

雅亮会(がりょうかい)。

聖徳太子の時代に遡る長い伝統を有し、京都・宮廷におかれた内裏の大内楽所(おおうちがくそ)、奈良・大社寺の雅楽を担当する南都楽所(なんとがくそ)とともに三方楽所の一つとして日本の雅楽を伝承してきた。

Mさんが担当される楽器は鳳笙(ほうしょう)。

前月の3月6日、大阪・フェスティバルホールの舞台で出演・演奏された「

海神への供物Ⅰ」で拝聴・拝見したが、オペラグラスの用意もしていなかったので肉眼でしかわからなかった。

撮影不可の舞台環境と違って、本日の披露は青空の下。

カメラレンズを通してでも拝見できるアウトドア視覚に一度は見てみたいと思ってやってきた。

奈良・大和小泉駅からJR大和路線の列車に乗り、着いた駅は天王寺駅。

降車して歩く

北への道。

ほぼ真っすぐ道沿いに歩いていけば南大門が目の前に現れる。

門をくぐった目の前にまたも門がある。

それは仁王門。

五重塔、金堂、講堂を通らずに左に迂回した。

回廊沿いに歩いたその角の向こう側にあった北鐘堂。

手前に立てた幟旗に「虚空蔵菩薩 十三詣り」とある。

さらに歩いた右手。

そこに見た六時礼賛堂。

手前にある橋が石舞台。

四方に立てた天上に咲く仏花の曼珠沙華に圧倒される。

石舞台は聖霊会(しょうりょうえ)舞楽が披露される舞台。

関係者以外は立ち入り禁ズのようだ。

その場を避けて、幕を張った学舎裏の通りを行く。

右手に歩いたそこに大きな輪を設営していた。

形態は茅の輪くぐりと同じであるが、どうも違うように思える。

後にわかったそれは、十三詣りにくぐる智慧の輪だった。

その右に建つ建物は太鼓楼。

よく見れば、学舎の角にひと際大きな太鼓がわかる。

雅楽に用いられる楽太鼓のうち最大の大きさを誇る太鼓である。

周囲に宝珠形の五色の雲形板で囲み、さらに外側はたくさんの朱色火焔を取り巻く火焔模様を装飾していることから火焔太鼓の名で呼ばれる

鼉太鼓(だだいこ)である。

午後12時半より出発する聖霊会舞楽大法要の一行。

出発門は本坊西通用門だと教えてもらったのは、警備詰所におられた指令責任者の隊長。

出発までに伺った一行のコース。

通用門を出てすぐに二手に分かれるらしい。

後ろから付いていきたいが、独りではどちらにするかそのときになって判断するしかないだろう。

奈良から寄せてもらったと警備の合間に話しかけたら、なんと、橿原市の無形民俗文化財に指定されている「

ほうらんや」行事に奉納している地区の人だった。

二つの神社に奉納するほうらんや。

夏場の暑い盛りに奉納する距離も長く、日差しはきつく汗でぐだぐだ。

ほんとに暑くてクタクタになる身であるが、なんとか頑張ってきた、という。

また、菜種の植付けに刈り取りもあり手間がかかるとか、若い二十歳代のころは踏切辺りで停止して近鉄電車を停めたこともある、という隊長に、古川地区のノガミ行事を尋ねてみれば、知らない、という。

で、あれば他の弓場か川端、大北、万田、出垣内地区のいずれかだろう。

そうこうしているうちに出発時間が迫ってきた。

六時堂東側(※四天王寺HPによれば六時堂は六時礼讃堂の表記)で資料を配る関係者がいた。

手にした資料に「重要無形民族文化財 聖霊会次第」とある。

昭和51年5月4日に“民俗芸能”として指定された国指定の重要無形民俗文化財

昭和51年5月4日に“民俗芸能”として指定された国指定の重要無形民俗文化財であるが、当資料の記述文字に誤りがある。

“

民俗”を“

民族”に誤変換されるケースは、よく見かける。

誤変換ならまだしも“

民族”と思い込んでいる人もまた多く、指摘すること度々である。

なお、指定解説文は「聖霊会は聖徳太子の御忌にその聖霊をまつる法会で、四月二十二日天王寺区の四天王寺で執行される。法会は王朝時代の舞楽法要の姿を伝えているもので、古式豊かな舞楽が六時(※礼讃)堂前の石舞台上で四隅に巨大な赤紙花の曼珠沙華を飾って舞われる。惣礼伽陀(そうらいかだ)、四箇法会(※しかのほうよう)儀式に織り交じりながら、“振鉾(えんぶ)”、”蘇利古(そりこ)“、“菩薩(ぽさつ)”、”獅子“、”迦陵頻(かりようびん)“、“胡蝶”などの舞楽が舞われる。四天王寺は、三方楽所の一つに数えられてきた由緒ある舞楽の伝承を持っており、明治初年に楽所を一つにして宮内庁楽部にした後も、その伝統を伝え残して現在に至っている」である。

なお、

四箇法会(しかほうよう)とは、「唄匿(ばいのく)」、「散花(さんげ)」、「梵音(ぼんのん)」、「錫杖(しやくじよう)」の四箇の声明曲(しようみようきよく)を具備した法要をいう。

さて、式次第である。配布されたパンフレット資料によれば、「先、道行(※みちゆき)(左方右方)、次、舞台前庭儀(※ぶたいぜんていぎ)、次、両舎利入堂、次、惣礼伽陀(※そうらいかだ)<※僧侶開始告声明>、次、衆僧入堂、次、諸役別座、次、学舎揚幕、次、集会乱声、次、振鉾三節(※えんぶ/左方右方)、次、舞楽/蘇利古(※そりこ)(右方)、次、楽/河水楽(※かすいらく)(右方)、次、御上帳(※みじょうちょう)<※六時堂内・聖徳太子御影の帳>、次、御手水、次、楽/廻盃楽(右方)、次、両舎利登高座、次、願文、次、

舞楽/打毬楽(※たぎゅうらく)(左方)、次、行事鐘、次、楽/十天楽(左方右方)、次、伝供(※でんぐ)、次、行事鐘、次、菩薩(左方)、次、獅子(右方)、次、舞楽/迦陵頻(かりょうびん)(左方)、次、舞楽/胡蝶(右方)、次、行事鐘、次、

楽/承和楽(右方)、次、祭文、次、行事鐘、次、

楽/賀王恩(左方)、次、声明/唄匿(※ばいのく)、次、楽/天人楽、次、声明/散華、次、行事鐘、次、舞楽/延喜楽(右方)、次、楽/延喜楽(右方)、次、声明/梵音、次、声明/錫杖、次、楽/長慶子(左方右方)、次、両舎利降高座、次、舞楽/太平楽(左方右方)、次、入調(※にゅうじょう)、次、

舞楽/蘭陵王(左方)、次、還御(※かんぎょ)」の並び。

奉納時間帯は、正午の12時半からはじまって午後5時ころに終える長丁場。

全編を拝見するにはたぶんに長居のできない身体状態。

体力、気力の状況を判断しながら拝見することにする。

なお、下線を敷いた箇所の舞楽は毎年の曲目は替わるようだ。

南谷美保氏が論じる『江戸時代の聖霊会における行幸・大行道・還御~移動を伴う法儀についての考察~』によれば、現在の式次第と違って明治3年までの江戸期では、はじめに唄、散華、対揚、講問などの太子殿法要があったそうだ。

曲目も次第構造に違いが見られ、安城楽と呼ぶ廃絶曲もあったとか・・。

当時の曲目は全部で18曲もあった舞楽。

ただし、うち2曲なしし4曲は、年ごとに入れ替えた、とある。

南谷美保氏が

平成20年8月に東邦出版から発刊された著書『

四天王寺聖霊会の舞楽』が詳しい。

また、大法要時間帯は、一番鐘の午前5時に出仕、二番鐘の午前8時ころより法要、舞楽がはじまり、再び太子殿に戻り、老君子、梵音、陪臚、錫杖、仏名、甘州、回向、鶏徳。終わるのは午後8時ころだった。

さて、御幸行列である。

道行は左方に右方列の揃いがある。

先導に就くのは僧侶(左方、右方)。

次に、錫杖を手にした烏帽子被り、素襖姿の先駆。続いて僧侶、獅子、菩薩、左方に迦陵頻、右方が胡蝶、衆人、楽人の楽頭、鳳笙、篳篥、龍笛、太鼓、鉦鼓、僧、掃部、長者、八部衆(赤装束の左方、緑装束の右方の各4人)、三綱(左方、右方)、<※江戸期は、左方に玉の輿、右方に鳳輦が参列に入っていたが、現在は先に六時堂に置かれる>、左方に二舎利、右方に天蓋の一舎利、<※江戸期は左方に警護(※与力・同心)、右方に庄屋(※天王寺幕府領の庄屋)もあった>の大行列。

・

・

・

・

・

・

・

・

進行の速度は、右方の方は距離があるのか少し早い。

徐々に離れていく。

門を出て右方は足早に六時堂北側を抜けていくが、左方は門を出てすぐに左折れ。

両者、左方右方はぐるりと回って石舞台の南側に出合って合流、また揃う。

なお、楽人は参進しながら楽奏される。

これを「道楽」というようだ。

また、

八部衆は法華経や金光明最勝王経などの説により、天、龍、夜叉、乾闥婆(けんだつば)、阿修羅(あしゅら)、迦楼羅(かるら)、緊那羅(きんなら)、摩睺羅伽(まごらか)の八衆をいうが、興福寺の場合はは、五部浄(ごぶじょう)、沙羯羅(さから)、鳩槃荼(くばんだ)、乾闥婆(けんだつば)、阿修羅(あしゅら)、 迦楼羅(かるら)、緊那羅(きんなら)、畢婆迦羅(ひばから)になる。

後列の参進を見届けてから撮影位置を探してみたが、入り込む余地はない。

先行の人たちでびっしり埋まった後方に立つことにした。

しばらくしたら、そこにおられた人たちは、行列を見終わったからなのか、場を離れた。

少しの隙間が生まれたその場からとらえる石舞台までは距離がある。

滅多に持参することのないレンズに交換したが手ぶれでぶれぶれ映像になるだろうが、仕方ない。

石舞台を渡りかける左右両頭の獅子。

そして楽人。

行列に見た菩薩、迦陵頻、胡蝶はどこへ。

奉納、演じる場は亀がびっしり暮らしている両亀の池に挟まれた石舞台。

擬宝珠があるから橋のような造りに見える。

演舞および楽奏する会の人たちは、その前に設営した楽舎内で演奏され、入道された僧侶は六時堂へと向かう。

その間にマイクを用いて諸役それぞれについてアナウンス解説をされる。

法要の導師である舎利職二人の入道。

そしてはじまる惣礼伽陀(※そうらいかだ)。

石舞台で務める衆僧は、法要に先立ち、聖徳太子始め諸仏を礼拝する声明を唱える。

衆僧もまた入道され、楽舎の幕を揚げてから演奏がはじまる。

はじめに振鉾(※えんぶ)三節。

天地の神と祖先の霊に祈りを捧げ舞台を清める。

鉾を振る様が清めである。

二節目は右舞人。

地祇に和し、三節目に左右の舞人が祖霊を祀る。

楽人たちが奏でる鳳笙、篳篥、龍笛の音色に、ひときわ大きく打たれる火焔太鼓の音に、この場の空気全体が震える。

次の舞楽は朝鮮半島伝来の舞、百済から帰化した須々許理(すすこり)が伝えたとされる蘇利古(※そりこ)。

演舞される前に解説が入る。

本来は竃(かまど)の神を鎮める蘇利古の舞であるが、ここ四天王寺の場合は、聖徳太子を目覚めさせる舞である。

また、舞人は4人であるが、四天王寺では5人が舞う。

舞われている間に、六時堂内では宮殿(くうでん)に安置されている聖徳太子の御影の帳(とばり)を揚げる「御上帳」(みじょうちょう)の儀式と御水を捧げる「御上水」(みちょうず)の秘儀が行われる。

そのことから、太子のお目覚めを慰めるための供養舞であるとも伝えられている。

顔にあてているのは「雑面(ぞうめん)」という人の顔を抽象的に描いた布。

手には「白楚(※ずわえ・ずばえ)」という棒をもつ舞い。

奈良では見ることのない舞楽。

特に面、風流(ふりゅう)でいえば、“フクメン“のような形態であるが、この文様、不思議の世界に魅せられる雑面(ぞうめん)にゾクゾクしながら拝見していた。

蘇利古の舞が終わった時間帯は、午後1時半。

道行前からずっと立ちっぱなし。

持病の関係もあって身体がもちこたえない。

日射に身体が悲鳴をあげている。

場を離れて日陰を探す。

六時堂の北側は涼しい。

火照った頭に身体を休ませていた。

後半どころか、1/5くらいしか拝見できなかったが、念願が叶った蘇利古蘇が拝見できたのがいちばんに嬉しく、打毬楽の音色を耳にしながら帰路についた。

ご縁を繋げてくださったMさんのおかげで感動をもらった聖霊会舞楽。

この場を借りて厚く御礼申し上げる次第である。

なお、

令和2年の「聖霊会舞楽大法要」もまた新型コロナウイルス拡散予防のために聖霊院(太子殿)にて無参拝者法要の通知もあったが、緊急事態宣言発令を受け、和宗総本山四天王寺は、新型コロナウイルス感染症拡大防止策として令和4月10日より当面の間、本坊を含め境内全域、

すべてのお堂を閉堂。

四天王寺は推古天皇元年(593)に聖徳太子が建立した日本仏法最初の官寺。飛鳥時代の開闢以来、

初めての閉堂措置である。

(H30. 4.22 SB932SH撮影)

(H30. 4.22 EOS7D撮影)

( R2. 4. 8 追記)