茅野市にある尖石縄文考古館へ行ってきました。

何回かに分けて、見る事の出来たものの一部を紹介させていただきます。

土偶 縄文のビーナス

土偶 縄文のビーナス 正面

土偶 縄文のビーナス 右面

土偶 縄文のビーナス 背面

土偶 縄文のビーナス 左面

土偶 縄文のビーナス 右斜め面

土偶 縄文のビーナス 上面

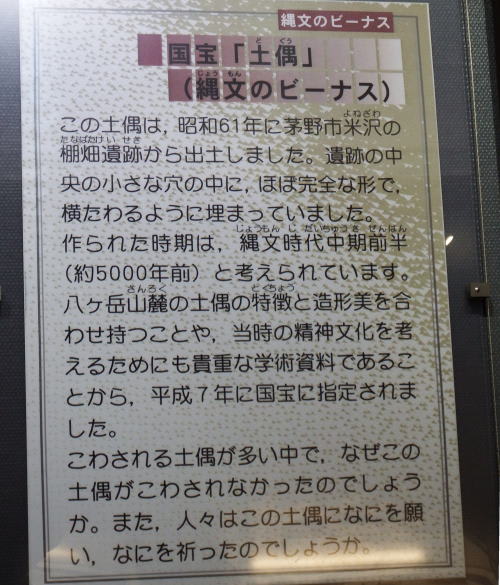

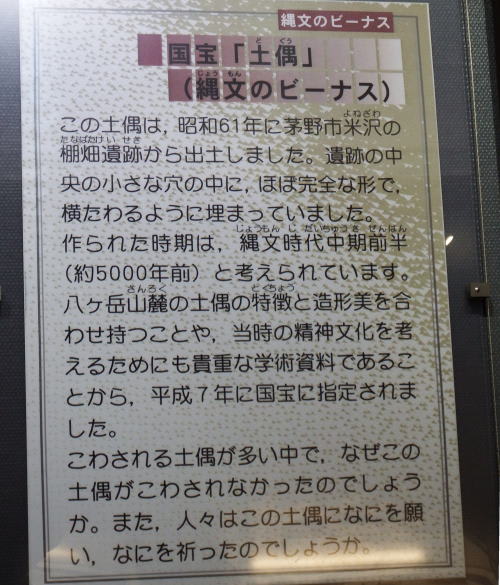

説明文。

この縄文のビーナスは縄文時代中期、今から約5000年前に作られています。

説明パネル

茅野市尖石縄文考古館の展示品

※写真は全て考古館職員の方のご了承をいただき撮影したものです。

※LINK日時 2015年2月22日

何回かに分けて、見る事の出来たものの一部を紹介させていただきます。

土偶 縄文のビーナス

土偶 縄文のビーナス 正面

土偶 縄文のビーナス 右面

土偶 縄文のビーナス 背面

土偶 縄文のビーナス 左面

土偶 縄文のビーナス 右斜め面

土偶 縄文のビーナス 上面

説明文。

この縄文のビーナスは縄文時代中期、今から約5000年前に作られています。

説明パネル

茅野市尖石縄文考古館の展示品

※写真は全て考古館職員の方のご了承をいただき撮影したものです。

※LINK日時 2015年2月22日