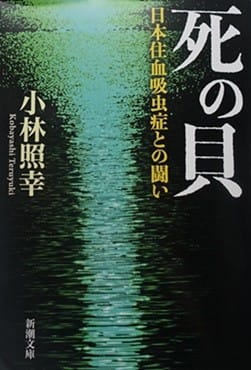

良いノンフィクションとして推薦されていて文庫だったので手に入れた。

腹に水が溜まって、ハラだけ膨れ、やがて動けなくなって死に至る病気があったことをほとんどしらない。

山梨県広島県九州筑後川流域など、地域的にあったビ地方病として名前は違えどあった病気”日本住血吸虫症”。

原因も解らず対応のしようがなかったその地方病の原因から病気の発生過程、駆除の研究、実施、撲滅までを丹念に綴った大変な労作。

この病気が患者は1978年山梨県での感染者が最後で、1996年に撲滅が宣言されるわけだけれど、それこそ私が子供のころには発生していた病気。

日本住血吸虫はミヤイリガイ(宮入貝、別名:カタヤマガイ)という淡水産巻貝を中間宿主とし、河水に入った哺乳類の皮膚より吸虫の幼虫(セルカリア)が寄生、寄生された宿主は皮膚炎を初発症状として高熱や消化器症状といった急性症状を呈した後に、成虫へと成長した吸虫が肝門脈内部に巣食い慢性化、成虫は宿主の血管内部で生殖産卵を行い、多数寄生して重症化すると肝硬変による黄疸や腹水を発症し、最終的に死に至る。(ウィキペディア)

この2行の説明文の全ての過程の発見と、その後の撲滅までの道のりが解る。

生きてきた時代にこのような闘いがなされてきたこと、それにたずさった人々の計り知れない数の努力に感謝の念が生まれる。

それにしても水田や川などのいれた皮膚から感染してしまうのは、知らないことだったけえれど恐ろしさを思う。

たまにはこのような本も読まなければと心しよう。