このあいだ加藤郁乎(かとういくや)編集の「荷風俳句集」を読み了えた。だけどなあ、明らかにこれは“余技”に類する。加藤さんは太鼓を叩いているが、緊張感が、全体に欠けているとわたしは視た。

なぜ買ったのかというと、「私家版 濹東綺譚」に収められていた玉ノ井周辺のスナップ(二眼レフで撮影したものが多い)が「写真と俳句」として付されているからだ。荷風全集のものと比べ、解像感はよくないが。

タイトルにあるように、このところ永井荷風の周辺を、背を猫背にして付かずはなれずとぼとぼ歩いている。とはいえ、ご存じのように膨大な参考資料が、荷風を十重二十重に取り巻いている。

わたしは荷風さん自身の作を読むより、参考資料にうつつを抜かしてきたことの方が多いかもしれない(;^ω^)

限られた時間。

何を読み、何を読まないかは、はじめに突き当たる重要な岐路なのである。

はてさて、先日父が99歳で亡くなった。ところが、母はまだ、介護施設にいる。

この家を守っているのは、予想したように、牡猫けん太ひとりである。

父が長生きしたせいで自分の番が、すぐそこまで近づいていることを問わずにきた・・・ということである。

父が亡くなったとき、わたしのこころを捕らえたのは「般若心経」であった。

仏教の経典としてすぐに思い出せるのは、玄奘三蔵訳の「般若心経」だけだからである。

色不異空(しきふーいーくう)

空不異色(くうふーいーしき)

色即是空(しきそくぜーくう)

空即是色(くうそくぜしき)

ここに掲げた16文字の中に、古来、日本人はこの世の究極を見極めてきた。

わが家は高野山真言宗なので、僧侶は告別式でやはり、「般若心経」を唱えた。

父の納骨は12月2日(月)。

そのとき、子や孫が参集することになる。そこでまた「般若心経」が唱えられるだろう。

そんなことを、つらつらかんがえながら、永井荷風のまわりを歩いている。ネットで知り合った友人が、荷風のファンで、「荷風を歩く」という断想を綴っている(または引用なさっている)から、いやでもそれを毎日目にする。このあいだは半藤一利の「永井荷風の昭和」を取りあげていらしたが、それはわたしも以前に読んだ。

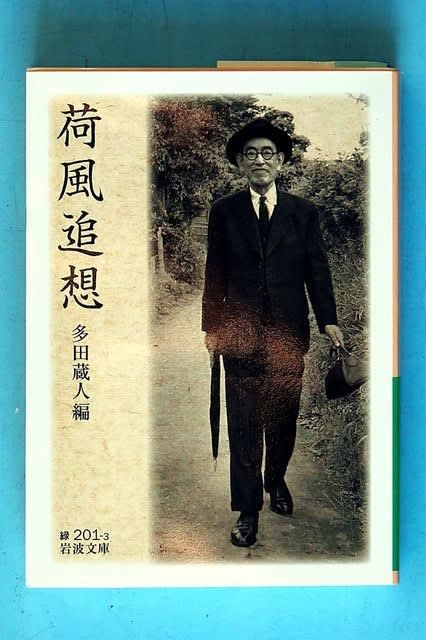

ところでこのあいだ、岩波文庫の「荷風追想」という本を手に入れた。

以前から持っていた・・・という錯覚がわたしにはあった。

そうではなかったのだ。手に入れて、それをぽつり、ぽつり読みはじめた。

谷崎潤一郎、正宗白鳥以下、59編の“追想”(わたしが知らない人物も数人混じっている)が収めてある。さらに、

注解

筆者紹介

解説

・・・が巻末に付されてある。

多田蔵人さんの解説をのぞき、479ページ。現在手軽に手にはいる“資料”としては、もっとも充実した著作ということになろう。

石川淳さんの「敗荷落日」が、この文庫本にも収録されてある。

別な本で、これまで2度か3度読んではいるが、それをもう一度読みたくなったのだ。痛切極まりない、同業者による一つの声の行方。

それを、再度確かめたかったからだ。

《一個の老人が死んだ。通念上の詩人らしくもなく、小説家らしくもなく、一般に芸術的らしいと錯覚されるようなすべてを断ちきったところに、老人はただひとり、身辺に書きちらしの反故もとどめず、そういっても貯金通帳をこの世の一大事とにぎりしめて深夜の古畳の上に血を吐いて死んでいたという。》(本書339ページ)

《むかし、荷風散人が妾宅に配置した孤独はまさにそこから運動をおこすべき性質のものであった。これを芸術家の孤独という。

はるかに年をえて、運動がおわったあとに、市川の僑居(きょうきょ)にのこった老人のひとりぐらしには、芸術的な意味はなにも無い。したがって、その最期にはなにも悲劇的な事件は無い。

今日なおわたしの目中にあるのは、かつての「妾宅」「日和下駄」「下谷叢話」「葛飾土産」なんぞにおける荷風散人の運動である。

日はすでに落ちた。

もはや太陽のエネルギーと縁が切れたところの、一個の怠惰な老人の末路のごときには、わたしは一灯をささげるゆかりも無い。》(本書348ページ。引用者による改行)

これは石川淳さんの啖呵とでもいうべきである。実際のところ、親分肌で喧嘩っぱやい文人であったかどうかはわからないが、「敗荷落日」には、弔辞には納まりきらない激越な調子がある。

しかし、これは永井荷風を貶めようとして書いたのではない。石川淳の“逆説”であると、大方の人がそう感じたはず。

荷風は市川の私邸で、胃潰瘍の吐血をのどに詰まらせて79歳で孤独死した。

彼に関心をそそぐ人は、当然、この“孤独死”を知って、かえって興味をそそられるのであろう。結婚歴はある。1914年、新橋の芸妓・八重次(のちの藤蔭静枝)を入籍したこともある。

しかし、資金は十二分にあるにもかかわらず、彼は最期まで、自分の死を看取ってくれるような女人を近づけようとはしなかった。

そのあたりの“事情”が、現代人の興味を著しくそそるである。

このところ、永井荷風には長らくご無沙汰だった。

ようやくそれが、荷風の周辺に戻ってきた、・・・ようである。「断腸亭日乗」はいずれ読もうとかんがえていた。

それが岩波文庫で全9巻という形で、決着をみた。わたしは「摘録 断腸亭日乗」は持っているが、結局はこの9巻本を買うことになりそうである。

ちなみに、「濹東綺譚」は木村荘八の挿絵を再現した岩波文庫や、ほかの文庫で5冊も6冊も手許にある。近代日本の小説の中でトップ3に入る傑作(ほかの2作は頻繁に入れ替わる)だと、高い評価をあたえているのである。

老いとどう向きあうのか( -ω-) いうまでもなく、これは由々しき問題。わたしばかりではなく。

仏教の経典は、経典なのである。われわれは、世間というものの中で、経典とつきあっている。世間とはなにか!?

・・・そうかんがえたとき、荷風散人の生きざま、死にざまにわたしも吸い寄せられるのだ、と、偉そうにいわせていただこう。

なぜ買ったのかというと、「私家版 濹東綺譚」に収められていた玉ノ井周辺のスナップ(二眼レフで撮影したものが多い)が「写真と俳句」として付されているからだ。荷風全集のものと比べ、解像感はよくないが。

タイトルにあるように、このところ永井荷風の周辺を、背を猫背にして付かずはなれずとぼとぼ歩いている。とはいえ、ご存じのように膨大な参考資料が、荷風を十重二十重に取り巻いている。

わたしは荷風さん自身の作を読むより、参考資料にうつつを抜かしてきたことの方が多いかもしれない(;^ω^)

限られた時間。

何を読み、何を読まないかは、はじめに突き当たる重要な岐路なのである。

はてさて、先日父が99歳で亡くなった。ところが、母はまだ、介護施設にいる。

この家を守っているのは、予想したように、牡猫けん太ひとりである。

父が長生きしたせいで自分の番が、すぐそこまで近づいていることを問わずにきた・・・ということである。

父が亡くなったとき、わたしのこころを捕らえたのは「般若心経」であった。

仏教の経典としてすぐに思い出せるのは、玄奘三蔵訳の「般若心経」だけだからである。

色不異空(しきふーいーくう)

空不異色(くうふーいーしき)

色即是空(しきそくぜーくう)

空即是色(くうそくぜしき)

ここに掲げた16文字の中に、古来、日本人はこの世の究極を見極めてきた。

わが家は高野山真言宗なので、僧侶は告別式でやはり、「般若心経」を唱えた。

父の納骨は12月2日(月)。

そのとき、子や孫が参集することになる。そこでまた「般若心経」が唱えられるだろう。

そんなことを、つらつらかんがえながら、永井荷風のまわりを歩いている。ネットで知り合った友人が、荷風のファンで、「荷風を歩く」という断想を綴っている(または引用なさっている)から、いやでもそれを毎日目にする。このあいだは半藤一利の「永井荷風の昭和」を取りあげていらしたが、それはわたしも以前に読んだ。

ところでこのあいだ、岩波文庫の「荷風追想」という本を手に入れた。

以前から持っていた・・・という錯覚がわたしにはあった。

そうではなかったのだ。手に入れて、それをぽつり、ぽつり読みはじめた。

谷崎潤一郎、正宗白鳥以下、59編の“追想”(わたしが知らない人物も数人混じっている)が収めてある。さらに、

注解

筆者紹介

解説

・・・が巻末に付されてある。

多田蔵人さんの解説をのぞき、479ページ。現在手軽に手にはいる“資料”としては、もっとも充実した著作ということになろう。

石川淳さんの「敗荷落日」が、この文庫本にも収録されてある。

別な本で、これまで2度か3度読んではいるが、それをもう一度読みたくなったのだ。痛切極まりない、同業者による一つの声の行方。

それを、再度確かめたかったからだ。

《一個の老人が死んだ。通念上の詩人らしくもなく、小説家らしくもなく、一般に芸術的らしいと錯覚されるようなすべてを断ちきったところに、老人はただひとり、身辺に書きちらしの反故もとどめず、そういっても貯金通帳をこの世の一大事とにぎりしめて深夜の古畳の上に血を吐いて死んでいたという。》(本書339ページ)

《むかし、荷風散人が妾宅に配置した孤独はまさにそこから運動をおこすべき性質のものであった。これを芸術家の孤独という。

はるかに年をえて、運動がおわったあとに、市川の僑居(きょうきょ)にのこった老人のひとりぐらしには、芸術的な意味はなにも無い。したがって、その最期にはなにも悲劇的な事件は無い。

今日なおわたしの目中にあるのは、かつての「妾宅」「日和下駄」「下谷叢話」「葛飾土産」なんぞにおける荷風散人の運動である。

日はすでに落ちた。

もはや太陽のエネルギーと縁が切れたところの、一個の怠惰な老人の末路のごときには、わたしは一灯をささげるゆかりも無い。》(本書348ページ。引用者による改行)

これは石川淳さんの啖呵とでもいうべきである。実際のところ、親分肌で喧嘩っぱやい文人であったかどうかはわからないが、「敗荷落日」には、弔辞には納まりきらない激越な調子がある。

しかし、これは永井荷風を貶めようとして書いたのではない。石川淳の“逆説”であると、大方の人がそう感じたはず。

荷風は市川の私邸で、胃潰瘍の吐血をのどに詰まらせて79歳で孤独死した。

彼に関心をそそぐ人は、当然、この“孤独死”を知って、かえって興味をそそられるのであろう。結婚歴はある。1914年、新橋の芸妓・八重次(のちの藤蔭静枝)を入籍したこともある。

しかし、資金は十二分にあるにもかかわらず、彼は最期まで、自分の死を看取ってくれるような女人を近づけようとはしなかった。

そのあたりの“事情”が、現代人の興味を著しくそそるである。

このところ、永井荷風には長らくご無沙汰だった。

ようやくそれが、荷風の周辺に戻ってきた、・・・ようである。「断腸亭日乗」はいずれ読もうとかんがえていた。

それが岩波文庫で全9巻という形で、決着をみた。わたしは「摘録 断腸亭日乗」は持っているが、結局はこの9巻本を買うことになりそうである。

ちなみに、「濹東綺譚」は木村荘八の挿絵を再現した岩波文庫や、ほかの文庫で5冊も6冊も手許にある。近代日本の小説の中でトップ3に入る傑作(ほかの2作は頻繁に入れ替わる)だと、高い評価をあたえているのである。

老いとどう向きあうのか( -ω-) いうまでもなく、これは由々しき問題。わたしばかりではなく。

仏教の経典は、経典なのである。われわれは、世間というものの中で、経典とつきあっている。世間とはなにか!?

・・・そうかんがえたとき、荷風散人の生きざま、死にざまにわたしも吸い寄せられるのだ、と、偉そうにいわせていただこう。