炭鉱といえば、高倉健主演映画や山田洋二監督作品がすぐに思い浮かぶ。

そういえば「幸せの黄色いハンカチ」も建さん主演で山田監督作品だったし、建さん自身も筑豊の炭鉱町出身だと自伝に書いてあった。

忘れてならないのが、西部劇の神様、ジョン・フォード監督が自身で最高傑作と呼んでいる「我が谷は緑なりき」も、アイルランドの炭鉱町で逞しくいきる炭鉱夫一家が主人公の半自伝的映画だった。

山本作兵衛さんの「炭鉱に生きる」を主題にしたドキュメンタリー映画。

土門拳の写真集「筑豊の子供たち」も忘れちゃなんね。

どんな作品でも炭鉱が舞台だと、貧困、重労働、そして落盤事故やガス爆発事故などが描かれていて、悲愁を感じる。

地の底の肉体労働は大変なのですな・・・・。

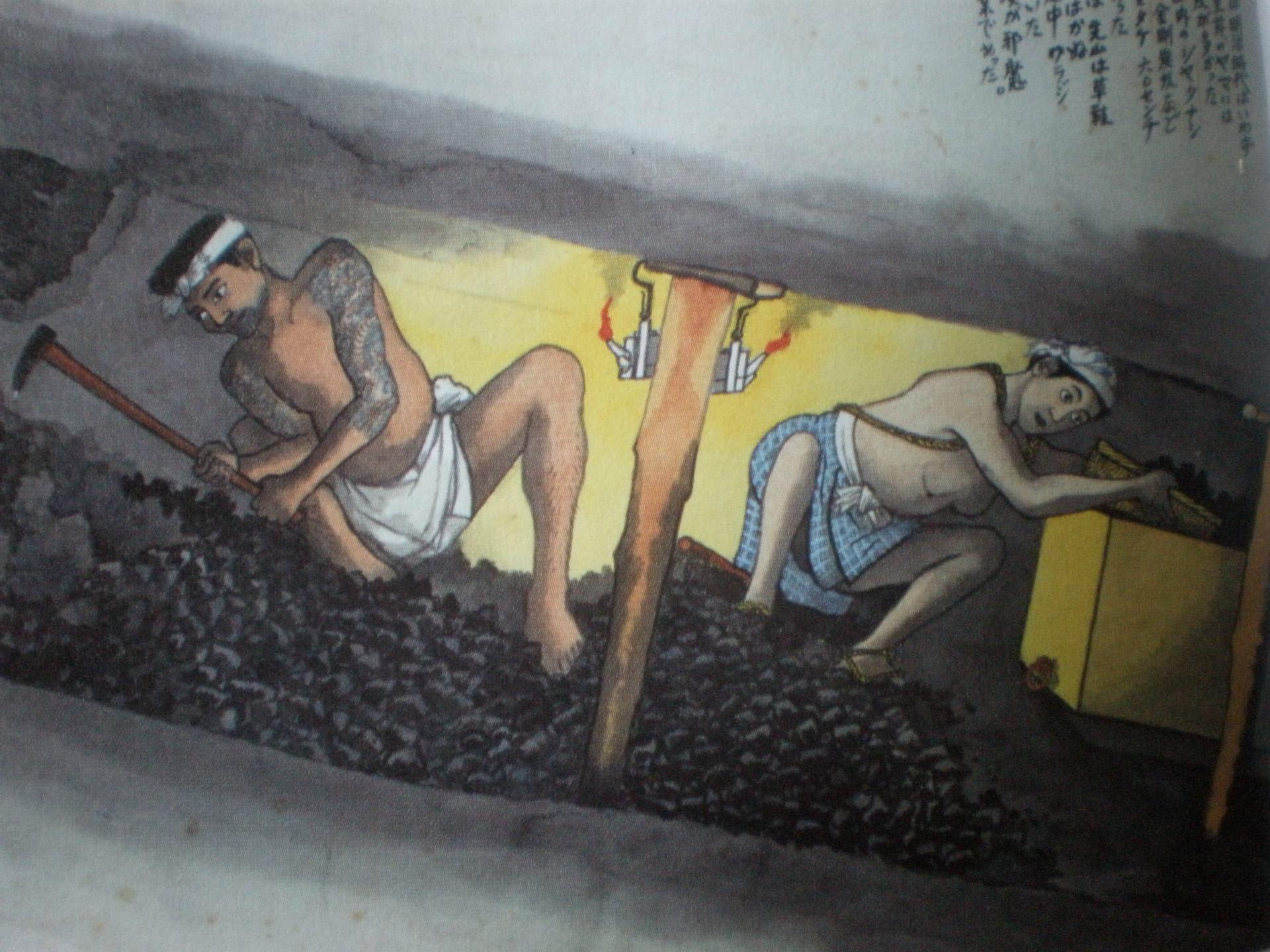

山本さんは小学校も満足に通えず少年時代から炭鉱で働いてきた人。もともと絵が好きだったのだけど、当然、画を学ぶという事はなく、記憶を頼りに老年期に入ってから独自の絵と文章で「炭鉱に生きる」を綴っていった。絵の迫力が凄いが文章も上手いのだ。

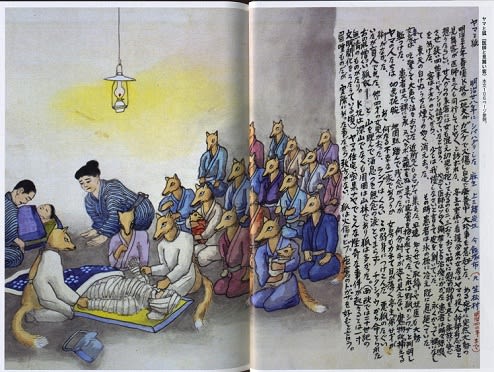

明治の頃はキツネ憑きなんかも多かった・・・らしい。キツネに化かされた話しは、昭和の落語名人の桂文楽や三遊亭圓生の自伝にも出てくるエピソードだが、昭和に入ってからキツネはどこに行ったのだろう・・・ちょっと淋しいですな。

さて、7年前のUターン帰郷直後に公開されて、観たくても観れなかったのが、「炭鉱に生きる」というドキュメンタリー映画。

実際に筑豊の炭鉱夫だった山本作兵衛さんが、激烈な炭鉱生活を子孫に伝えたいとの想いから、老年になってから絵筆をとり、コツコツと記録してきた画文集が世に出て出版された。

そして時を経て国内初のユネスコ「世界記録遺産」に認定され、ドキュメンタリー映画になったのである。

運がいいことに今年の夏に「炭鉱に生きる」画文集が文庫本化された。

山本さんの独特な画の迫力も凄いが、文章も上手くて、文句なしの今年度読んだベスト本に決定!

少し前のNHK朝ドラ「あさがきた」の女主人公が、リベラルで炭鉱夫思いの炭鉱主という設定だったけども、実際には明治の頃の炭鉱夫は雇い主から「下罪人」と呼ばれ人間扱いされていなかったそうだ。

あまりにもの過酷な労働条件で夜逃げする人や反抗する人も多かったが、大抵は掴まったり、時には軍隊が出動して鎮圧されたり。そして有無を言わさず私刑が待ち受けていた。往年の東映やくざ映画に出てくるような「兇状持ち」が、身を隠すために炭鉱に潜伏するという事も多かったのだとか。

「画文集 炭鉱に生きる 地の底の人生記録」は講談社から出版されている(850円)。記録されているのは明治から昭和初期までの筑豊の炭鉱での山本さんの体験談。

朝は暗い内から炭鉱内に入り、夜は星が出てから出られるという太陽を拝めない半生。

給料も現金支給ではなく、切手と呼ばれる炭鉱内の売店でしか使えない紙幣で支給され、その売店も法外な価格で食料や生活必需品などを売りつけていたそうで、絵に描いたような搾取の構造。

当時は月に一度は落盤事故やガス爆発で死傷者が出る事が当たり前で、代わりの炭鉱夫はいくらでもいるとばかりに労働条件は改善されなかったそう。

福島原発で廃炉作業に従事する原発作業員を思い出した・・・まだ終わっちゃいねえ。