坑道の内部を進みます。狭い通路、涼しい風、うつろに響く音。女の子と一緒

なら、お化け屋敷みたいでウキウキするだろうけどなぁ(^益^)w

ひとりだと、昔の鉱夫は悲惨な生活だったのだろうなあ、と想像したり(゚益゚)w

広い坂道に出ました。結構深いところまでいったりするのです。

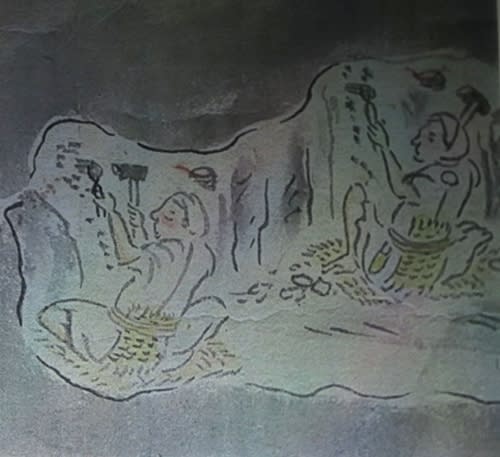

出口の手前に、鉱山の仕事の様子が描かれて説明がついていました。これが

なかなか面白かった。

一枚目は「四つ留之図」。「四つ留」とは坑道の入口で、丸太の木を組んで

土石が落ちないように造ったものです。おっちゃんはキセル吸ってるのか?

右上と下では堀子人夫たちが鉱石を掘っています。右は天井が崩れないように

横木を渡しているところ。左は坑内の溜まり水を水箱に段々と竹のポンプで

吸い上げているところです。手作業だから大変だろねー。

これも木製のポンプで段々と水をくみ上げているところです。どんどん湧き出て

くるところは休むことができないでしょう。右のほうに、狭い通路をはいつく

ばって進んでいる人がいます。埋まって死んじゃうよーwww

暗闇、明かりから出る油煙、狭い空間での石塵。そして落盤の危険、ガスや

水が襲ってくる恐怖。たまりませんねェ。。。

でもこの人たちの生活は、きっと豊かじゃなかったんだよw

手に持っているのは、サザエの殻のランプだったそうです。

何度も何度も往復したのでしょう。一番奥で掘っている連中よりは

ましなのかなあ。

どんどん湧き出てくる水を汲むのも重労働だった。なにせ休むことが

できないのだから。腰にくるだろねー。

いったい一日に何時間くらい働いていたの?きっと24時間営業で、交代制

だったのでしょうね。鉱夫たちは次々に死に、管理している上の連中には

莫大な富をもたらしたと。銀は海外との貿易に使われたそうです。

フヒー、出口だ。

たった30分あまりの見物でしたが、シャバに出て、新鮮な空気を吸える解放感を

感じました。。。