本日、 時々

時々 。

。

久々の雨です。雨が多すぎる地域と、逆に降らない地域に二極化し、野菜だけでなく人の生活にも大きな影響が出ています。

昔のような天気に戻すには、地球規模で環境を守っておく必要があると思い、せめて自分の菜園だけでも緑化していきたいと思う次第です。

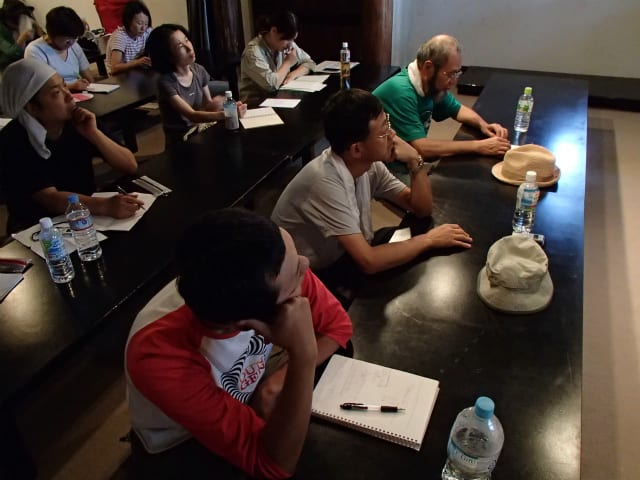

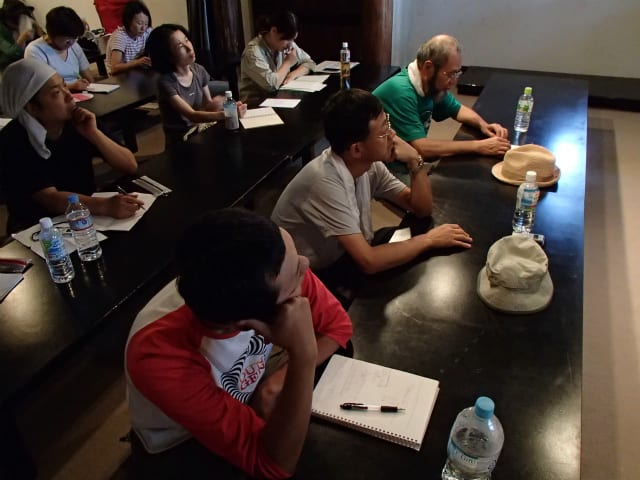

先週末は、シャロムヒュッテにて、あずみの自然農塾が開催されました。

今回は、猛暑の関係で、いきなり外でのワークは厳しいと思い、

室内で、自然農講義から始まりました。

お盆期間は、夏と秋の境目で、季節の変わる節目ともいえます。

自然に育てるコツは、この変わり目に野菜も菜園も上手に季節に乗ることです。

今回扱ったテーマは、

夏野菜の復活のコツ、秋野菜の種まき、植え付けのコツでしたが、

なによりも生き物のバイオリズムと季節の移ろいをイメージしながら野菜のお世話できるかが大切だと伝えたつもりです。

ちょっとした室内講義の後は、

外での野良仕事、ちょうど春野菜たちが花を終わらせ、実(タネ)をつける季節。

写真は、ニンジンの自家採種の様子です。

ダイコンの自家採種の様子です。

足で踏んで、サヤの中から種子を出し、

フルイや箕でサヤとタネをより分け、種子を採り出します。

最終的には、人の目でゴミや虫、傷んだ種子などをはねます。

バケツを持って何をやっているかというと、

レタスのタネ採りです。

レタスは、何回かに分けて花を咲かせるので、最初の内は熟したタネが落ちる前に、

バケツの中で綿毛をたたき落とし、種子を採っていきます。

自然農では、自家採種は当たり前のことです。

生命の営みが繰り返されること、つまりタネを採り、またそのタネを菜園に降ろし、またタネを採る。

野菜の収穫のみで終わらないのも自然なことです。

最初の内は、ただ採る自家採種から始め、

慣れてきたら、その菜園に合った野菜を育てるつもりで、選抜し野菜を育成する自家採種に移行していけると最高です。

ただ採っただけの種子と、選抜育成を繰り返した野菜では数年経つとずいぶん結果が違ってきます。

野菜も人も同時に成長したいものです。

8月の自然菜園教室/strong>

8/25(日)Azumino自給農スクール 自然菜園実践コース

訂正8/28(水)NHKカルチャー 自然菜園入門

時々

時々 。

。久々の雨です。雨が多すぎる地域と、逆に降らない地域に二極化し、野菜だけでなく人の生活にも大きな影響が出ています。

昔のような天気に戻すには、地球規模で環境を守っておく必要があると思い、せめて自分の菜園だけでも緑化していきたいと思う次第です。

先週末は、シャロムヒュッテにて、あずみの自然農塾が開催されました。

今回は、猛暑の関係で、いきなり外でのワークは厳しいと思い、

室内で、自然農講義から始まりました。

お盆期間は、夏と秋の境目で、季節の変わる節目ともいえます。

自然に育てるコツは、この変わり目に野菜も菜園も上手に季節に乗ることです。

今回扱ったテーマは、

夏野菜の復活のコツ、秋野菜の種まき、植え付けのコツでしたが、

なによりも生き物のバイオリズムと季節の移ろいをイメージしながら野菜のお世話できるかが大切だと伝えたつもりです。

ちょっとした室内講義の後は、

外での野良仕事、ちょうど春野菜たちが花を終わらせ、実(タネ)をつける季節。

写真は、ニンジンの自家採種の様子です。

ダイコンの自家採種の様子です。

足で踏んで、サヤの中から種子を出し、

フルイや箕でサヤとタネをより分け、種子を採り出します。

最終的には、人の目でゴミや虫、傷んだ種子などをはねます。

バケツを持って何をやっているかというと、

レタスのタネ採りです。

レタスは、何回かに分けて花を咲かせるので、最初の内は熟したタネが落ちる前に、

バケツの中で綿毛をたたき落とし、種子を採っていきます。

自然農では、自家採種は当たり前のことです。

生命の営みが繰り返されること、つまりタネを採り、またそのタネを菜園に降ろし、またタネを採る。

野菜の収穫のみで終わらないのも自然なことです。

最初の内は、ただ採る自家採種から始め、

慣れてきたら、その菜園に合った野菜を育てるつもりで、選抜し野菜を育成する自家採種に移行していけると最高です。

ただ採っただけの種子と、選抜育成を繰り返した野菜では数年経つとずいぶん結果が違ってきます。

野菜も人も同時に成長したいものです。

8月の自然菜園教室/strong>

8/25(日)Azumino自給農スクール 自然菜園実践コース

訂正8/28(水)NHKカルチャー 自然菜園入門